マイカート

いびきは寝室環境の見直しで改善!今日からできる対策5選

「パートナーからいびきを指摘された」

「自分のいびきで目が覚めてしまう」

こんなお悩みはありませんか。いびきの原因は体質だけでなく、実は毎晩過ごす寝室の環境も大きく影響しています。

この記事では、いびきにつながる寝室環境の問題点を解説し、今日から実践できる具体的な改善策を紹介します。寝室の環境を少し見直すだけでいびきが改善し、朝までぐっすり眠れる快適な睡眠を手に入れられるでしょう。

いびきにつながる寝室の環境

いびきは、睡眠中に空気の通り道である気道が狭くなることで発生する音です。ご自身が気づかないうちに、寝室の環境が気道を狭める原因を作っていることがあります。

光や音は睡眠を浅くしていびきを悪化させることも考えられるでしょう。まずは、いびきの引き金となりうる4つの寝室環境について見ていきます。

喉や鼻の乾燥を招く「湿度・温度」

寝室の空気が乾燥すると、喉や鼻の粘膜が乾き、いびきの原因になります。特に冷暖房を使用する季節は注意が必要です。

粘膜が乾燥すると炎症を起こしやすくなり、気道が狭まる傾向があります。また、鼻呼吸がしにくくなることで口呼吸が増え、舌が喉に落ち込みやすくなることもいびきの要因です。

室温が高すぎたり低すぎたりして寝苦しい環境も睡眠の質を低下させ、いびきを悪化させるため、適切な温湿度管理が重要です。

鼻づまりを引き起こす「空気の汚れ」

空気中に漂うハウスダストや花粉なども、いびきを悪化させる一因です。アレルギー物質を吸い込むことで鼻の粘膜が刺激され、アレルギー性鼻炎による鼻づまりを引き起こすことがあります。

鼻がつまると鼻呼吸がしにくくなり、睡眠中は無意識に口呼吸になります。その結果、舌が喉の奥に落ち込み、空気の通り道を狭めてしまうのです。

寝具やカーペットにはホコリが溜まりやすいため、こまめな掃除で清潔な空気環境を維持することが重要といえるでしょう。

気道を塞いでしまう「合わない寝具」

毎日使っている枕やマットレスが、体に合っていない場合もいびきの原因になります。不自然な寝姿勢は、気道を狭めてしまうことがあるためです。

例えば、枕が高すぎると顎が引けて気道が圧迫されます。逆に低すぎると口が開きやすくなり、口呼吸につながる傾向があります。また、柔らかすぎるマットレスは腰が沈み込み、気道を確保するために重要な寝返りが打ちにくくなります。

体に合った寝具を選び、自然な寝姿勢を保つことがいびき改善には必要です。

睡眠を浅くさせる「光」と「音」

寝室の明るさや静かさも、いびきと無関係ではありません。光や音などの外部からの刺激は、睡眠の質を低下させる原因になります。

眠りが浅くなると、喉周りの筋肉が十分にリラックスできず、気道が狭くなりやすい状態が続いてしまいます。寝る直前のスマホ操作によるブルーライトや、カーテンから漏れる光、生活音なども睡眠を妨げる要因です。

いびきを防ぐためには、寝室をできるだけ暗く静かな環境に整えることが重要です。

いびき対策の基本!寝室の「湿度・温度」環境

いびき対策としてまず取り組みたいのが、寝室の湿度と温度の管理です。喉や鼻の粘膜を乾燥から守り、快適な睡眠を維持することが、気道の健康につながります。少しの工夫で理想的な環境に近づけることが可能です。

ここでは、いびき改善に効果的な湿度と温度の具体的な目安を解説します。さらに、加湿器がない場合でも手軽に湿度を上げる方法も紹介するので、ぜひ今夜から試してみてください。

喉の乾燥はいびきの元!理想の湿度50〜60%

いびき対策として理想的な寝室の湿度は、年間を通して50~60%といわれています。この湿度を保つことで、喉や鼻の粘膜の潤いが維持され、乾燥による刺激や炎症を防ぐ効果が期待できます。

粘膜が潤っていると、ホコリやハウスダストの侵入を防ぐバリア機能も正常に働きます。その結果、鼻づまりが起こりにくくなり、スムーズな鼻呼吸をサポートしてくれるでしょう。

まずは寝室に湿度計を置き、現状を把握することから始めてみてください。

季節に合わせて調整したい快適な寝室の温度

快適な睡眠のためには、温度設定も重要です。一般的に、夏場は25~28℃、冬場は18~22℃が心地よい室温の目安とされています。

寝苦しいと寝返りが増えたり、逆に寒すぎると筋肉がこわばったりして睡眠の質が低下します。これらはいびきを悪化させる要因となりえるため注意が必要です。

エアコンのタイマー機能を活用したり、扇風機で空気を循環させたりして、快適な室温を保つ工夫をしましょう。

加湿器がなくても大丈夫!簡単な湿度アップ術

加湿器がなくても、身近なもので寝室の湿度を上げる方法はあります。手軽に試せるので、ぜひ取り入れてみてください。

最も簡単なのは、濡らしたタオルをハンガーなどにかけて寝室に干しておく方法です。タオルが乾く過程で水分が蒸発し、部屋の湿度を自然に高めてくれます。

その他にも、洗濯物の部屋干しや、観葉植物を置くことでも加湿効果が期待できます。ただし、湿度を上げすぎるとカビの原因になるため、定期的な換気も忘れずに行いましょう。

いびきを改善する空気環境の整え方

いびきの原因となる鼻づまりは、空気の汚れによって引き起こされることがあります。ハウスダストや花粉などのアレルゲンは、目に見えなくても空気中にたくさん浮遊しています。これらを吸い込まないよう、寝室の空気を清潔に保つことが重要です。

ここでは、鼻づまりを防ぐための具体的な対策を紹介します。定期的な換気や掃除のコツ、そして空気清浄機を効果的に使うためのポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。

ハウスダストや花粉による鼻づまりを防ぐ

ハウスダストや花粉は、アレルギー性鼻炎の主な原因です。鼻の粘膜がこれらのアレルゲンに反応して炎症を起こすと、鼻づまりといった症状が現れます。鼻がつまると鼻呼吸が妨げられ、いびきにつながる口呼吸になりやすくなります。

特に寝室は、布団やカーペットなど、ハウスダストの発生源となる布製品が多い場所です。これらのアレルゲンを体内に取り込まないためには、こまめな掃除が必要でしょう。

定期的な換気と掃除で空気を清潔に保つコツ

寝室の空気を清潔に保つ基本は、換気と掃除です。まず換気は、1日に2回、5~10分程度を目安に行い、室内に溜まった汚れた空気を外に出しましょう。

掃除機をかける際は、先に床のホコリをフローリング用ワイパーなどで取り除くと、ホコリの舞い上がりを防げます。シーツや枕カバーを週に1回程度洗濯して、寝具のケアも欠かさず行いましょう。

空気清浄機の効果を上げる置き場所と選び方

空気清浄機は、空気中のアレルゲンを除去するのに有効なアイテムです。その効果を最大限に引き出すためには、置き場所と選び方がポイントになります。

置き場所は、エアコンの対角線上がおすすめです。空気の流れに乗せることで、効率よく部屋全体の空気をきれいにできます。花粉が気になる場合は、玄関や窓の近くに置くと、外からの侵入を効果的にブロックできるでしょう。

部屋の広さに合ったモデルを選び、高性能なHEPAフィルター搭載のものがおすすめです。

いびき改善は寝具も重要!枕とマットレスの選び方

寝室の環境を整えてもいびきが改善しない場合、原因は毎日使っている寝具にあるかもしれません。特に枕とマットレスは、睡眠中の姿勢を決定づける重要な要素です。自分に合わない寝具は、気道を圧迫していびきをかきやすくします。

ここでは、いびきをかきにくい理想の寝姿勢やそれをサポートする枕とマットレスの選び方を具体的に解説します。これを機に、ご自身の寝具を見直してみてください。

まずは見直そう!いびきをかきにくい寝姿勢とは

いびきを最もかきやすい寝姿勢は仰向けです。仰向けで寝ると、重力によって舌や喉の軟組織が気道側に落ち込みやすくなり、空気の通り道を狭めてしまう傾向があります。

一方、いびきをかきにくいとされているのが横向き寝です。横向きで寝ると、舌の落ち込みが防がれ、気道が確保されやすくなります。抱き枕などを使うと、自然な横向き寝の姿勢をキープしやすくなるのでおすすめです。

どんな姿勢でも気道を確保しやすい状態を作ることが重要になります。

気道を確保する枕選びで重要な高さと硬さ

いびき改善のための枕選びで最も重要なのは高さです。理想的な高さは、仰向けに寝たときに、首の骨が緩やかなS字カーブを描く状態です。高すぎると顎が引けて気道を圧迫し、低すぎると口が開いて口呼吸になりやすくなります。

枕の硬さも考慮すべき点です。柔らかすぎる枕は頭が沈み込み、寝返りが打ちにくくなります。適度な反発力があり、頭をしっかり支えてくれるものを選びましょう。タオルで高さを調整し、呼吸がしやすいか試すのも良い方法です。

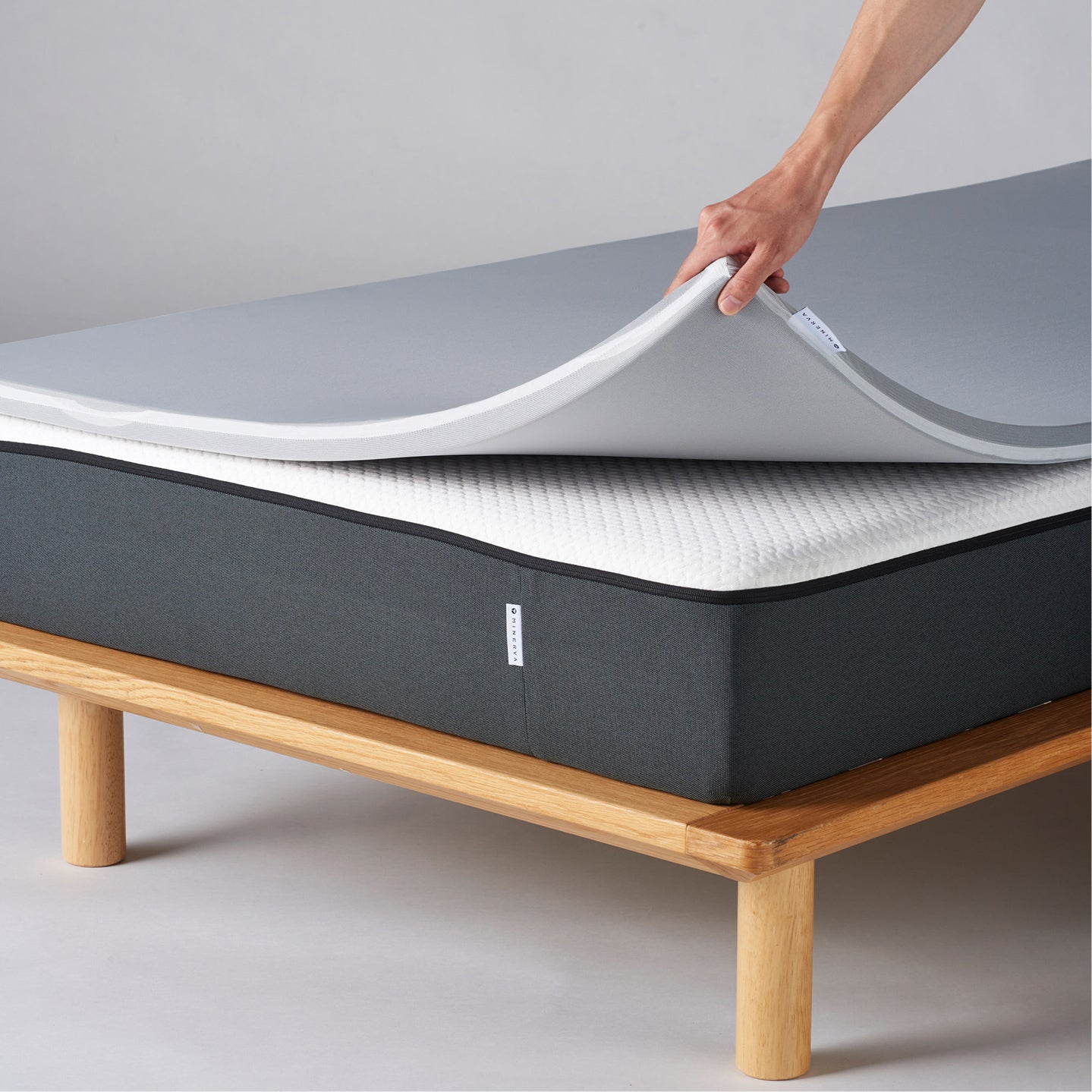

スムーズな寝返りを生むマットレスの条件

マットレスの役割は、体圧を適切に分散させ、スムーズな寝返りをサポートすることです。寝返りは、体の負担を軽減するだけでなく、気道を確保し直すといういびき対策の上でも重要な動きです。

マットレスが柔らかすぎると腰が沈み込み、寝返りに余計な力が必要になります。逆に硬すぎると肩や腰に負担が集中してしまいます。理想は、適度な硬さで体をしっかり支え、自然な寝返りを促してくれるものです。

店舗で実際に横になり、楽に寝返りが打てるか試してみることをおすすめします。

睡眠の質を高める寝室の「光・音」環境のコツ

湿度や寝具を見直しても、ぐっすり眠れていなければいびきは改善しにくいでしょう。睡眠の質は、寝室の光と音の環境に大きく左右されます。些細な光や物音でも、脳は刺激として受け取ってしまい、眠りが浅くなる原因となります。

ここでは、深い睡眠を確保するために、寝室の光と音をどのようにコントロールすれば良いかを解説します。寝る前の習慣から見直すことで、睡眠の質を高め、いびきの改善につなげましょう。

寝る前のスマホは厳禁!ブルーライトの影響とは

就寝前にスマートフォンやパソコンを操作する習慣がある方は注意が必要です。画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制する働きがあります。

メラトニンの分泌が減ると、脳が覚醒状態になり、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。睡眠が浅い状態では、喉の筋肉が緊張しやすく、いびきをかきやすい状態が続きます。

深い睡眠を得るため、少なくとも就寝1時間前には操作を終えるのが理想です。

寝室を真っ暗に保つ遮光カーテンと照明の工夫

睡眠の質を高めるためには、寝室をできるだけ真っ暗にすることが推奨されます。わずかな光でも、まぶたを通して脳に届き、睡眠を妨げる刺激となることがあるためです。

窓から差し込む月明かりや街灯が気になる場合は、遮光カーテンの利用が効果的です。遮光等級が高いものほど光を遮る効果が高まります。

また、寝室の照明は暖色系の光で、明るさを調節できるものを選ぶと良いでしょう。就寝時間が近づくにつれて徐々に照明を暗くすることで、体が自然と眠りの準備に入りやすくなります。

意外と気になる生活音をシャットアウトする方法

睡眠中は意識していなくても、耳は周囲の音を拾っています。時計の秒針の音や屋外を走る車の音など、日常生活にあふれる様々な音が、眠りを浅くする原因になりえます。

特に静かな環境でないと眠れないという方は、耳栓を活用するのも一つの手です。また、無音状態が逆に気になる場合は、川のせせらぎのような雑音であるホワイトノイズを流すのもおすすめです。

他の生活音をかき消して気になりにくくする効果が期待できます。

まとめ

いびきの原因は多岐にわたりますが、寝室の環境を見直すことは、誰でも今日から始められる効果的な対策です。湿度や温度、空気の清潔さ、そして自分に合った寝具を選ぶことで、気道の状態は大きく改善される可能性があります。

また、光や音の環境を整えて睡眠の質を高めることも、いびきの軽減につながる重要なポイントです。この記事で紹介した対策を参考に、ご自身の寝室環境を一つひとつチェックしてみてください。

快適な睡眠環境は、いびきの改善だけでなく、日中のパフォーマンス向上にもつながります。ぐっすり眠れる静かで快適な寝室で、すっきりとした朝を迎えましょう。

Share