マイカート

健康な心と体を取り戻す睡眠の質の高め方

「しっかり寝たはずなのに、なんだか疲れが取れない…」

「日中、急に眠気に襲われて仕事に集中できない…」

30代、40代と年齢を重ねるにつれて、このように感じることはありませんか?実はそれ、単なる寝不足ではなく、睡眠の質の低下が原因かもしれません。

この記事では、なぜあなたの眠りが浅くなってしまうのか、その根本原因や睡眠不足を放置するデメリット、解消法など解説します。

睡眠の質を低下させる3つの原因

なんだかよく眠れない、その背景には必ず原因があります。多くの場合、忙しい現代的な生活習慣に問題が隠れているものです。

ここでは特に多くの人が当てはまる、自律神経の乱れ、寝る前のスマホ、そして合わない寝具の3つの原因を深掘りします。ご自身の生活を振り返りながら、原因を探っていきましょう。

ストレスで自律神経が乱れている

強いストレスは、睡眠の質を低下させる大きな原因です。私たちの体は、活動時に働く交感神経と、休息時に働く副交感神経がバランスを取っています。本来、夜は副交感神経が優位になり、心身がリラックスモードに入ることで自然な眠りにつきます。

しかし、強いストレスを受けると、この神経のバランスを崩してしまいます。これでは、夜になっても交感神経が高いままの状態となり、心身がリラックスできません。

その結果、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたりと、眠りが浅くなるのです。

寝る前のスマホ利用で脳が覚醒する

ベッドに入ってから、ついスマートフォンを見てしまう習慣はありませんか?その行動が、あなたの眠りの質を落としている可能性があります。原因は、スマートフォンの画面から発せられるブルーライト。

これが睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制させ、脳を覚醒させてしまいます。

寝る直前まで強い光を浴びていると、メラトニンの分泌が減り寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠も浅くなるのです。

質の高い睡眠を確保するには、少なくとも就寝の1時間前、理想的には2時間前にはスマートフォンの利用を終えるように心がけましょう。

寝具が体にあっていない

体に合わない寝具は、睡眠中に余計な負担をかけて熟睡の妨げになるので注意しましょう。睡眠中に体に余計な負担がかかり、眠りに集中できないからです。

例えば、マットレスが柔らかすぎても硬すぎても、腰痛や血行不良による痛みを引き起こします。

また、枕の高さが合っていないと、首や肩に負担がかかり、朝起きた時のこりや痛みに繋がります。

合わない寝具を使い続けることで、かえって体の不調につながるので、必ず体に合った寝具を選びましょう。

睡眠不足が引き起こす健康への悪影響

睡眠の質が低い状態が続くと、日中の眠気やだるさだけでなく、心身にさまざまな悪影響が及びます。ここでは、睡眠不足が具体的にどのようなリスクをもたらすのかを解説します。

健康な毎日を送るために、睡眠がいかに重要であるかを知り、生活習慣を見直すきっかけにしてください。

生活習慣病や肥満のリスクを高め、免疫力を低下させる

質の悪い睡眠は、生活習慣病や肥満のリスクを高めることがわかっています。睡眠が不足すると、食欲を増進させるホルモンの分泌が増え、逆に食欲を抑制するホルモンの分泌が減ってしまいます。

これにより、食欲のコントロールが難しくなり、肥満に繋がりやすくなるのです。肥満は、高血圧や糖尿病といった生活習慣病の引き金にもなります。さらに、睡眠不足は免疫機能の低下も招きます。

免疫細胞の働きが鈍くなり、ウイルスや細菌に対する抵抗力が弱まるため、風邪をひきやすくなるなど、感染症のリスクも高めてしまいます。

ストレス耐性が低下する

睡眠には、脳の感情をコントロールする機能を正常に保つ役割があります。睡眠が不足すると、脳の理性を司る部分の働きが低下し、感情のコントロールが難しくなるでしょう。

その結果、普段なら気にならない些細なことでイライラしたり、不安になったり、落ち込んだりと、精神的に不安定な状態に陥りやすくなります。

つまり、睡眠不足はストレスへの抵抗力を弱めてしまうということ。心の健康を保つためにも、質の良い睡眠が不可欠であることを理解しておきましょう。

思考力と判断力が低下する

「寝不足で頭が回らない」と感じた経験は誰にでもあるはずです。睡眠は、脳が日中に得た情報を整理し、記憶として定着させるための重要な時間です。

睡眠が足りないと、このプロセスが十分に行われません。その結果、集中力や注意力、論理的な思考力が著しく低下します。

仕事の会議中に頭が働かない、単純なミスが増える、新しいアイデアが浮かばない、といった事態は、まさに睡眠不足が原因で脳のパフォーマンスが落ちている証拠です。

健康維持に必要な睡眠時間を見つける方法

最適な睡眠時間には個人差があり、誰でも〇時間眠れば良いという絶対的な正解はありません。

大切なのは、自分自身の心と体にとって最適な睡眠時間を見つけることです。ここでは、自分の最適な睡眠時間を特定する方法をご紹介します。

年代別の睡眠時間の目安と個人差を知る

必要な睡眠時間は、年齢によって変化します。まずは、米国立睡眠財団(NSF)などの研究機関が示している、年代別の推奨睡眠時間を見ていきましょう。

10代(14〜17歳): 8〜10時間

成人(18〜64歳): 7〜9時間

高齢期(65歳以上): 7〜8時間

参考:https://www.thensf.org/how-many-hours-of-sleep-do-you-really-need/

このように、一般的に若い世代ほど長い睡眠を必要とし、年齢とともにその時間は少しずつ短くなる傾向があります。

ただし、これらはあくまで統計上の目安です。必要な睡眠時間には遺伝的な要因も関わるため、6時間程度の睡眠で十分な人もいれば、9時間以上の睡眠を必要とする人もいます。

最も大切なのは、数字にとらわれすぎないこと。日中の眠気に悩まされず、心身ともに快調に過ごせる時間が、あなたにとっての最適な睡眠時間であると理解しましょう。

睡眠日誌を活用して最適な睡眠時間を見つける

自分に最適な睡眠時間を見つけるおすすめの方法が、睡眠日誌をつけることです。日々の睡眠と日中の体調を記録し、両者の関係を客観的に把握するためのツールです。

記録する項目は、主に以下の通り。

・就寝時刻と起床時刻

・夜中に目覚めた回数

・日中の眠気の強さ

・その日の気分や体調

これを2週間ほど続けると、何時間眠った日に最も調子が良いか、パターンが見えてきます。この記録をもとに、自分だけの最適な睡眠時間を見つけ出しましょう。

睡眠の質を向上させる具体的な方法

質の高い睡眠は、いくつかの習慣を意識的に取り入れることで手に入れられます。

ここでは、体内時計の整え方や寝る前のリラックス方法など具体的に4つの方法をご紹介します。

太陽光で体内時計をリセットする

朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びる習慣をつけましょう。私たちの体に備わっている体内時計は、地球の1日(24時間)より少し長い周期でリズムを刻んでいます。

このわずかなズレを毎朝リセットしてくれるのが、太陽の光です。もし光を浴びずにいると、体内時計が少しずつ後ろにずれていき、寝つきの悪さといった不調につながることがあります。

光の刺激が脳に伝わると、そこから約14~16時間後に睡眠を促すホルモン、メラトニンが分泌されるようにセットされます。これは、蛍光灯の光量では足りないため必ず日の光を浴びるようにしましょう。

曇りや雨の日でも屋外の光には効果がありますので、ぜひ習慣にしてください。

効果的な入浴法とリラックス法を取り入れる

質の高い睡眠には、就寝前に心身をリラックスさせることが不可欠です。特に入浴は、効果的なリラックス方法のひとつです。就寝の90分ほど前に、38~42℃のぬるめのお湯に15分程度ゆっくり浸かりましょう。

入浴で一時的に上がった体の深部体温が、就寝時に下がっていく過程で眠気が誘発されます。熱すぎるお湯は逆効果になるので注意してください。

入浴後は軽いストレッチをしたり、ヒーリング音楽を聴いたり、自分なりの方法でリラックスして過ごしましょう。

寝室の温度・湿度・光・音を最適化する

快適な睡眠のためには、寝室の環境を整えることも非常に重要です。人間が快適だと感じる寝室の環境には、一定の目安があります。

・温度・湿度:温度は夏なら25~26℃、冬は22~23℃、湿度は年間を通して50~60%が理想的です。

・光:寝室はできるだけ真っ暗にすることが大切です。遮光カーテンを活用し、電子機器の光も視界に入らないようにしましょう。

・音:人によってはわずかな音でも睡眠を妨げることがあります。気になる場合は、耳栓などを試すのも良いでしょう。

完璧な環境を目指す必要はありませんが、すぐに変えられるところから整えてください。

休日に寝だめをしない

平日の睡眠不足を補うために、休日に昼過ぎまで寝てしまうことはありませんか。実はこの寝だめ、体内時計を狂わせてしまうのでかえって逆効果です。

休日に起床時間が大幅に遅れると、月曜日の朝がつらくなる原因になります。これを防ぐために、休日も平日と同じ時刻に起きるよう心がけましょう。

どうしても眠い場合は、昼食後の15~20分程度の昼寝が効果的です。睡眠リズムを一定に保つことが、質の高い睡眠につながります。

睡眠の質を高める寝具の選び方

睡眠の質を左右する最後の要素が寝具です。人生の約3分の1を過ごす場所だからこそ、体に合ったものを選ぶことが健康に直結します。

ここでは、良い睡眠に欠かせない「マットレス」「枕」「掛け布団」の選び方のポイントを解説します。

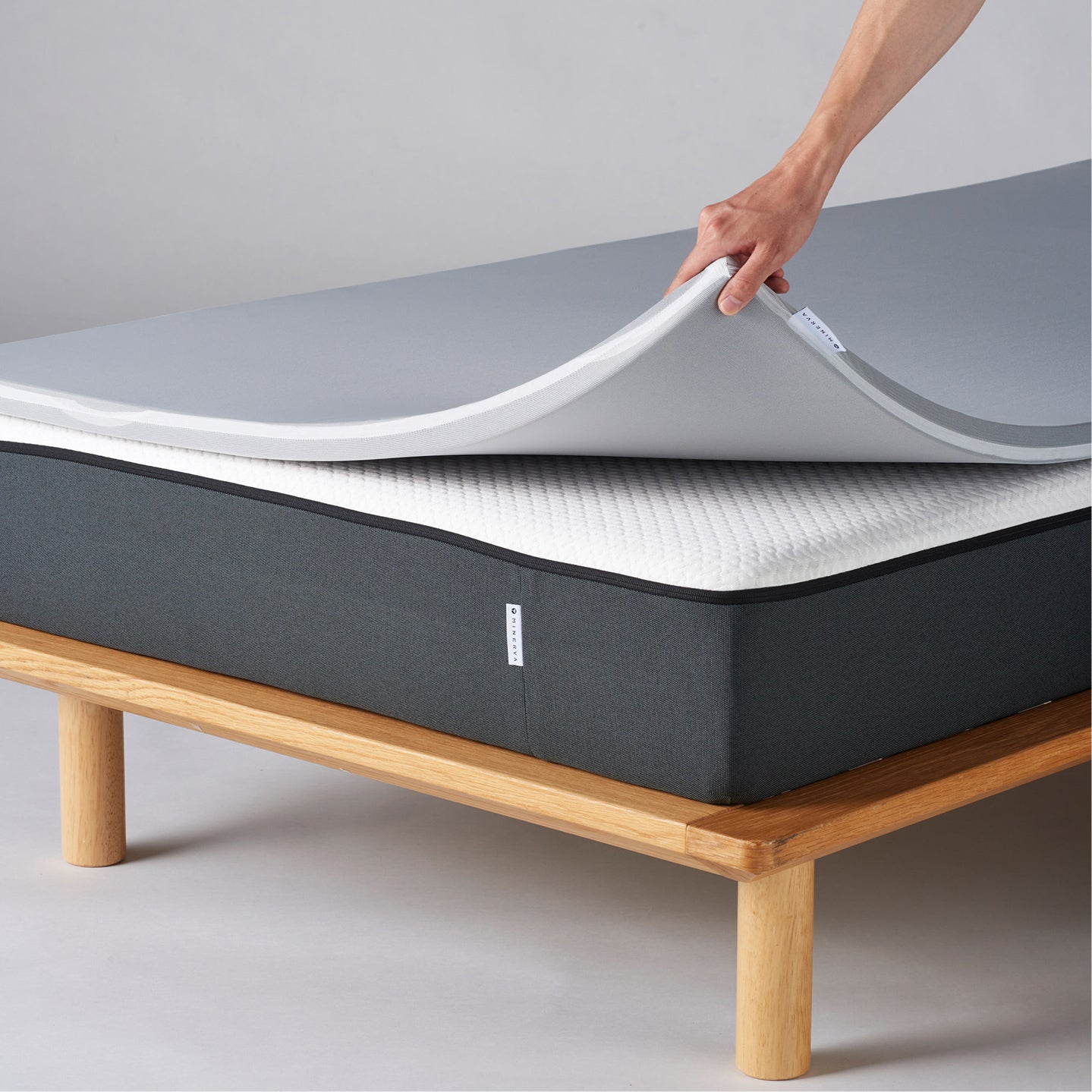

自然な寝姿勢を保てるマットレスを選ぶ

マットレス選びで最も重要なポイントは、立っている時と同じ自然な背骨のS字カーブを、寝ている間も保てるかどうかです。

柔らかすぎても、硬すぎても体に負担がかかります。適度な硬さと反発力で寝返りが打ちやすいものを選びましょう。

可能であれば、実際に店舗で横になって試すことをおすすめします。特に腰の部分に隙間ができすぎないか、圧迫感がないかを確認することが大切です。

首と肩にフィットする枕の高さで選ぶ

枕の役割は、マットレスと首の間にできる隙間を埋め、頭を自然な位置で支えることです。理想的な枕の高さは、マットレスに横になった時に、首の骨が背骨の延長線上にまっすぐになる高さです。

枕が高すぎると首や肩のこりの原因になり、低すぎても首に負担がかかります。枕を選ぶ際は、普段使っているマットレスの硬さも考慮することが大切です。

仰向けと横向きの両方の寝姿勢でフィット感を確かめましょう。

快適な温度と湿度を保つ掛け布団を選ぶ

掛け布団は、睡眠中の体温調節をサポートする重要な役割を担っています。人は寝ている間に汗をかくため、保温性だけでは快適さは保てません。

汗を素早く吸収し、外に逃がす吸湿・放湿性が求められます。この機能が低いと、布団の中が蒸れて不快になり、夜中に目が覚める原因になります。

季節に合わせて、冬は羽毛布団など保温性が高いもの、夏は肌掛け布団など通気性が良いものを選びましょう。

まとめ

この記事では、睡眠の質を低下させる原因から、具体的な改善策、そして寝具の選び方まで解説してきました。質の高い睡眠は、日中のパフォーマンスを向上させるだけでなく、生活習慣病の予防や、心の健康維持にも不可欠です。

ご紹介した改善策を、一度にすべて実践する必要はありません。まずは「朝起きたらカーテンを開ける」「寝る1時間前はスマホを見ない」など、ご自身ができそうだと感じたことから一つ試してみてください。

その小さな努力があなたの睡眠の質を高め、健康的で高いパフォーマンスを発揮できる日常につながっていきます。

Share