マイカート

寝ても疲れが取れない原因とは?今夜から始める7つの改善方法

Share

「8時間寝たのに、朝から体が重くてだるい…」

「毎日しっかり睡眠時間は確保してるのに、日中の疲労感が全然取れない…」

「朝起きた瞬間から、もう疲れていて一日が憂鬱…」

もしあなたがこんな悩みを抱えているなら、その原因は単なる睡眠不足ではないかもしれません。

「寝ても疲れが取れない」という状態には、睡眠時無呼吸症候群や脳疲労、隠れた病気など、様々な原因が隠れている可能性があります。このまま放置すると、仕事のパフォーマンス低下や健康リスクの増大につながる恐れもあるため、早めの対策が重要です。

この記事では、疲れが取れない5つの主要原因から、今夜からすぐに実践できる7つの改善方法、そして専門医に相談すべき判断基準まで、実践的な内容をご紹介します。

慢性的な疲労感を解消し、活力ある毎日を取り戻すヒントとして、ぜひ参考にしてください。

【セルフチェック】あなたの疲労タイプ診断

まずは、あなたの疲労がどのタイプに当てはまるかチェックしてみましょう。最も多く該当するタイプが、あなたが重点的に取り組むべき対策の方向性を示してくれます。

※このチェックは目安であり、医学的診断ではありません。症状が続く場合は専門医にご相談ください。

Aタイプ:睡眠障害タイプ

睡眠中の呼吸に問題があり、深い眠りが得られていない可能性があります。時間は寝ているのに疲れが取れない典型的なパターンです。

□ いびきが大きく、家族に呼吸停止を指摘される

□ 朝起きた時に頭痛や口の渇きがある

□ 日中に強い眠気があり、会議中や運転中に居眠りしてしまう

Bタイプ:脳疲労タイプ

スマホやパソコンの使いすぎで、脳が休めていない状態かもしれません。現代人に最も多い疲労パターンの一つです。

□ スマホを1日3時間以上使い、食事中や移動中も手放せない

□ 仕事中に複数のタスクを同時処理し、寝る直前までデジタル機器を使用

□ 集中力が続かず、物忘れが増えた

Cタイプ:ストレス・自律神経タイプ

慢性的なストレスで自律神経が乱れ、心身ともに緊張状態が続いている可能性があります。

□ 仕事や人間関係のストレスが多く、夜中に不安や悩みで目が覚める

□ 肩こりや頭痛が慢性的にあり、イライラしやすくなった

□ リラックスする時間がほとんどなく、常に気が張っている

Dタイプ:栄養不足タイプ

疲労回復に必要な栄養素が不足し、体のエネルギー生産がうまくいっていない状態です。

□ 食事を抜くことが多く、インスタント食品やコンビニ弁当が中心

□ 野菜や果物をあまり食べず、お酒を飲む機会が多い

□ ダイエットで食事制限をしており、栄養バランスが偏っている

Eタイプ:病気の可能性タイプ

単なる疲労ではなく、何らかの病気が隠れている可能性があります。早めの医療機関受診をおすすめします。

□ 疲労感が3ヶ月以上続き、体重の急激な増減がある

□ 動悸や息切れがあり、気分の落ち込みが2週間以上続く

□ これまでと明らかに体調が違い、日常生活に支障が出ている

最も多く当てはまったタイプの対策を重点的に実践していきましょう。複数のタイプに当てはまる場合は、複合的なアプローチが効果的です。

「寝ても疲れが取れない」5つの主要原因

セルフチェックで自分のタイプが分かったところで、それぞれの疲労原因について詳しく見ていきましょう。なぜその原因で疲れが取れないのか、メカニズムを理解することで、より効果的な対策を立てることができます。

1. 睡眠障害|睡眠中の呼吸停止による疲労蓄積

睡眠障害の中でも特に多いのが「睡眠時無呼吸症候群」です。睡眠中に呼吸が一時的に止まったり浅くなったりすることで、自覚症状がないまま睡眠の質が著しく低下し、慢性的な疲労感を引き起こします。

睡眠中に酸素不足になることで、脳が「危険だ!」と判断して何度も覚醒します。本人は気づかないものの、一晩に数十回も目覚めているため、どれだけ長時間寝ても深い睡眠が得られません。

そのため朝起きても「全然寝た気がしない」「体が重い」と感じてしまうのです。

症状を軽減する方法 :

・横向きで寝る(仰向けだと舌が落ち込みやすい)

・寝る前の飲酒を控える(筋肉が緩んで症状悪化)

・体重管理を心がける(首回りの脂肪が気道を圧迫)

ただし、家族にいびきや呼吸停止を指摘されたら、放置せずに睡眠外来での専門的な検査を受けることが重要です。適切な治療により、朝の爽快感を取り戻すことができます。

2. 脳疲労|情報過多とマルチタスクによる現代病

「一日中スマホを触っているせいか、頭がぼんやりして集中できない」そんな経験はありませんか?これが現代特有の「脳疲労」です。

私たちの脳は、仕事中にメール対応をしながら会議に参加し、移動中はSNSをチェックして、夜寝る前までYouTubeを見るといった生活に疲れ果てています。

脳は体重のわずか2%なのに、全身のエネルギーの20%も消費する臓器です。これは、脳が24時間休むことなく、思考・記憶・感情・体の機能をコントロールし続けているからです。

脳の負担を減らす方法 :

・一つのタスクに集中する時間を作る(マルチタスクを避ける)

・情報収集の時間を決める(だらだらスマホを避ける)

・アナログな趣味を取り入れる(読書、散歩、料理など)

このように常に情報処理を続けている状態では、いくら体を休めても疲労感が残るのは当然です。意識的に脳を休ませる時間を作ることで、本来の集中力と活力を取り戻すことができます。

3. ストレス・自律神経の乱れ|緊張状態が続く悪循環

「最近イライラしやすくて、夜もなかなか眠れない」このような状態が続いているなら、慢性ストレスで自律神経が乱れている可能性があります。

長期間のストレスにより、本来であれば夜にリラックスモードに切り替わるはずの副交感神経がうまく働かず、交感神経が優位な「戦闘モード」が続いてしまいます。

その結果、心拍数や血圧が高いまま眠りについても、筋肉の緊張が続いて疲労物質が蓄積し、朝起きても疲れが残ってしまうのです。

自律神経を整える方法 :

・深呼吸を意識する(4秒吸って8秒で吐く)

・ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる(38-40℃で15分)

・寝る前にスマホを見ない時間を作る

この悪循環を断ち切るには、意識的にリラックスできる時間を作ることが大切です。小さな習慣の積み重ねで、自然な睡眠リズムを取り戻すことができます。

4. 栄養不足|エネルギー生産に必要な栄養素の枯渇

「忙しくてコンビニ弁当ばかり」「ダイエットで食事を抜いている」そんな食生活を続けていませんか?疲労回復に必要な栄養が不足していると、いくら寝ても疲れが取れません。

体が疲労から回復するためには、エネルギーを作り出す材料となる栄養素が欠かせません。特に重要なのがビタミンB群です。ビタミンB1は糖質をエネルギーに変換し、ビタミンB12は赤血球の生成や神経機能に関わります。

また、鉄分は全身に酸素を運ぶ役割があり、マグネシウムは筋肉の緊張をほぐして良質な睡眠をサポートします。これらの栄養素が不足すると、だるさ・集中力低下・疲労感といった症状が現れやすくなります。

疲労回復に効果的な食材 :

・ビタミンB群:豚肉、卵、玄米、納豆、魚類 ・鉄分:赤身肉、ほうれん草、レバー(ビタミンCと一緒に)

・マグネシウム:ナッツ類、海藻、大豆製品

バランスの取れた食事を心がけることで、体の内側から疲労回復力を高めることができます。忙しい時でも、おにぎりにゆで卵とナッツをプラスするだけで栄養バランスが向上します。

5. 隠れた病気|専門的な治療が必要な疾患

「生活習慣を改善してもまったく疲れが取れない」「以前とは明らかに体調が違う」そんな場合は、何らかの病気が隠れている可能性があります。

疲労を引き起こす代表的な疾患として、甲状腺機能低下症(全身の代謝が低下)、鉄欠乏性貧血(酸素運搬能力の低下)、うつ病(脳内ホルモンバランスの乱れ)、慢性疲労症候群(原因不明の強い疲労)、糖尿病(血糖コントロールの問題)などがあります。

これらは血液検査や専門的な診察で診断可能です。

医療機関受診の目安 :

・疲労感が3ヶ月以上続いている

・体重の急激な変化がある

・動悸・息切れ・めまいが頻繁にある

「たかが疲れ」と思わず、体からの重要なサインとして受け止めることが大切です。

早期発見・早期治療により、健康的な毎日を取り戻すことができます。まずは内科で相談し、必要に応じて専門科への紹介を受けましょう。

今夜から始める7つの改善方法

自分の疲労タイプが分かったら、次は具体的な改善に取り組んでいきましょう。ここでご紹介する7つの方法は、どれも今夜からすぐに始められる実践的なものばかりです。

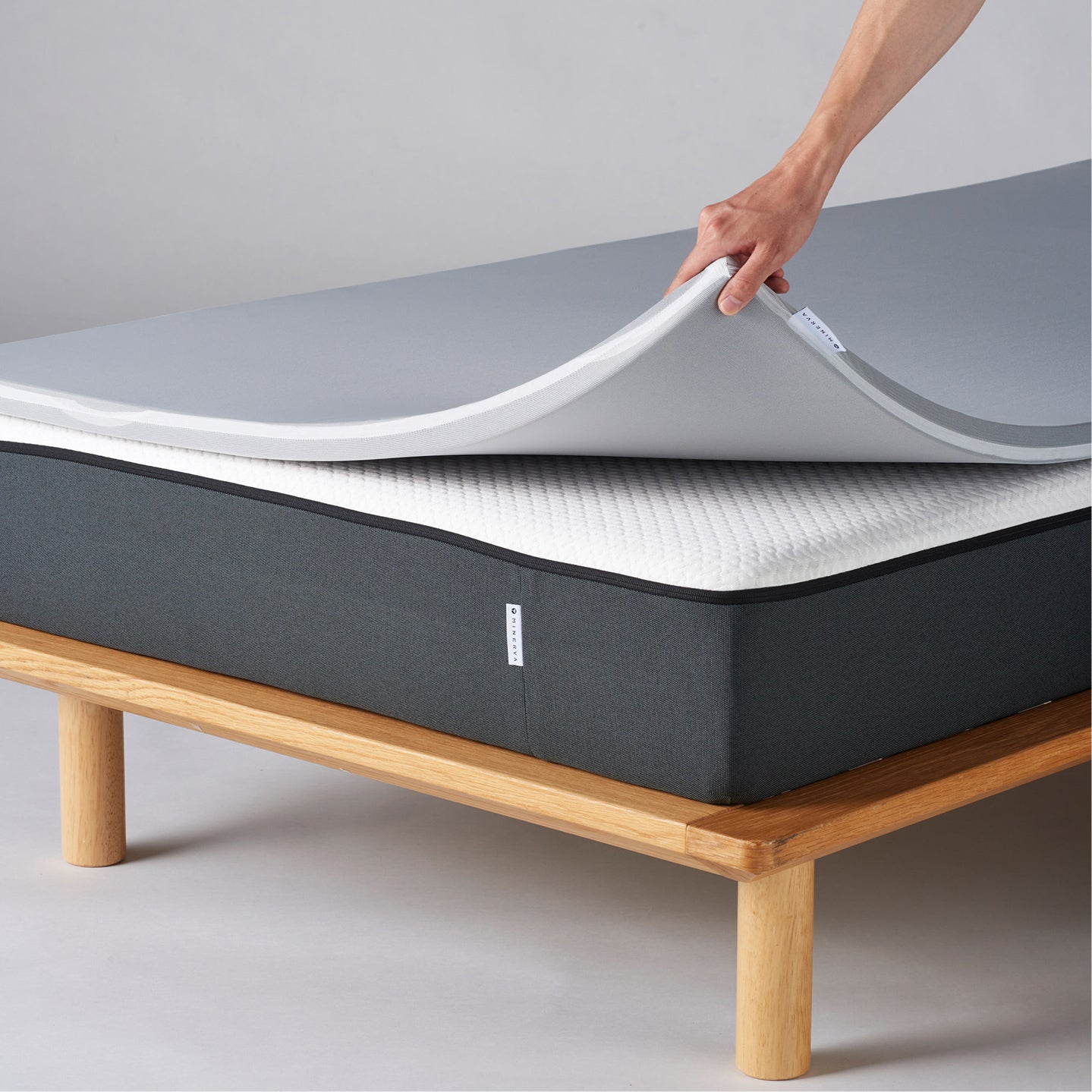

1. 睡眠環境の最適化|質の高い睡眠の土台作り

寝室の環境が悪いと、せっかく長時間寝ても深い眠りが邪魔されてしまいます。特に「温度」「光」「音」の3つの要素が睡眠の質に大きく影響します。ちょっとした調整で、睡眠の質が劇的に改善することがあります。

すぐにできる睡眠環境の改善 :

・寝室を完全に暗くする: 遮光カーテンを使用し、電子機器のLEDも覆う

・室温を20-23℃程度に調整: エアコンや扇風機で快適な温度を保つ

・湿度を50-60%に保つ: 加湿器や除湿器で適切な湿度管理

・寝具を見直す: 体に合った枕とマットレスで寝返りをスムーズに

さらに効果を高めるには、防音対策(耳栓や防音カーテン)やアロマ(ラベンダー)でリラックス効果をプラスしてください。

また、寝室を睡眠専用の空間にし、仕事や食事は他の部屋で行うことで、脳が「ここは眠る場所」と認識しやすくなります。

2. デジタルデトックス|脳疲労を軽減する情報制限

現代の疲労感の大きな原因である「情報過多」を解消するため、デジタル機器との付き合い方を見直しましょう。

実践しやすいデジタル制限方法 :

・就寝1時間前からスマホ・PC禁止: 充電は寝室の外で行う

・ブルーライトカット設定: 夕方以降は暖色モードに切り替え

・通知をオフにする: 就寝時間帯はマナーモードか電源オフ

継続的な効果を高めるには、食事中はスマホを別の部屋に置き、移動中は音楽を聴く代わりに景色を眺める時間を作ってみてください。

また、休日は「スマホフリータイム」を2時間設けることで、脳に本当の休息を与えられます。

3. ストレス軽減テクニック|自律神経を整える即効性のある方法

ストレスによる自律神経の乱れを整えるには、リラックスできる時間を意識的に作ることが重要です。深呼吸や入浴、軽い運動など、心身をリラックスモードに切り替える習慣を身につけましょう。

即効性のあるリラクゼーション :

・深呼吸やリラクゼーション法: ゆっくりと鼻から息を吸い込み、口から吐き出す(3回繰り返し)

・筋弛緩法: 肩や首の筋肉を5秒間緊張させてから一気に脱力

・温めのお風呂: 38-40℃のお湯に15分間浸かる

さらに習慣化したいリラクゼーションには、朝5分間の瞑想や深呼吸、好きな音楽を聴きながらの軽いストレッチ、週1回のマッサージやヨガなどがあります。

自分に合った方法を見つけて継続することで、ストレスに強い体質を作ることができます。

4. 疲労回復の栄養摂取|エネルギー生産をサポートする食事

疲労回復には、バランスの取れた食事が欠かせません。特に、エネルギー代謝に重要な栄養素を意識して摂取することで、体の内側から疲労感を改善できます。

疲労回復に効果的な食材 :

・ビタミンB1: 豚肉、うなぎ、玄米、枝豆

・ビタミンB12: レバー、シジミ、サンマ、チーズ

・鉄分: 赤身肉、ほうれん草、ひじき(ビタミンCと一緒に摂取)

・マグネシウム: ナッツ類、海藻、大豆製品

疲労回復を効果的に行うには、ビタミンB群と鉄分を組み合わせて摂る、たんぱく質と炭水化物をバランスよく取り入れるなど、栄養素の相互作用を意識することが大切です。

同時に、糖質の大量摂取、夕方以降のカフェイン、連日のアルコール摂取は避けるようにしましょう。

5. 軽運動の習慣化|血行促進と睡眠の質向上

適度な運動は血行を促進し、疲労物質の排出をサポートします。また、運動によって自然な疲労感が生まれることで、夜の深い睡眠にもつながります。

手軽に始められる軽い運動 :

・朝の太陽光浴散歩: 15分間の軽いウォーキング

・デスクワーク中のストレッチ: 1時間に1回、首・肩・腰を伸ばす

・階段の利用: エレベーターではなく階段を選ぶ

より効果的な運動習慣として、夕方の軽いジョギング(20-30分)、就寝前のヨガやストレッチ(10分)、週2回の筋力トレーニング(自重トレーニング)を取り入れてみてください。

ただし、就寝3時間前以降の激しい運動は避け、疲労時は無理をせず軽いストレッチにとどめることが大切です。

6. 生活リズムの調整|体内時計を整える規則正しい生活

体内時計を整えることで、自然な眠気と覚醒のリズムを取り戻せます。朝の光と規則正しい起床時間が、質の高い睡眠の基礎となります。

生活リズム改善の基本 :

・就寝・起床時間の固定: 平日・休日問わず同じ時間を保つ

・朝日を浴びる習慣: 起床後30分以内に太陽光を浴びる

・夕食時間の調整: 就寝3時間前までに食事を済ませる

体内時計をより効果的にリセットするには、朝食を毎日同じ時間に摂り、昼寝は15分以内で午後3時以降は避け、週末の寝だめは平日+2時間以内に抑えることを心がけてください。

これらの習慣により、自然な睡眠リズムが確立されやすくなります。

7. 就寝前の習慣作り|心身の緊張をほぐす睡眠前ルーティン

就寝前の1時間をいかに過ごすかが、睡眠の質を大きく左右します。心身を睡眠モードに切り替える習慣を作ることで、自然で深い眠りにつくことができます。

就寝前に試せるリラックス習慣 :

・アロマセラピー: ラベンダーやベルガモットの香りでリラックス

・読書: スマホではなく紙の本で心を落ち着ける

・軽いストレッチ: ベッドの上でできる簡単な体操

より深いリラクゼーション効果を得るには、入浴時の炭酸入浴剤の使用、クラシック音楽やヒーリング音楽の鑑賞、週1回のマッサージやリフレクソロジーなどを取り入れてみてください。

これらの習慣は心身の緊張をほぐし、質の高い睡眠へと導いてくれます。

【年代・状況別】効果的な疲労対策

年代やライフスタイルによって疲労の原因や対策方法は異なります。あなたの状況に合った具体的なアプローチを実践しましょう。

20-30代働き盛り世代の疲労対策

20代から30代の働き盛り世代は、長時間労働とスマートフォンの過度使用により脳疲労が蓄積しやすい時期です。同時に、キャリア形成のプレッシャーや職場の人間関係によるストレスも重なります。

また、忙しさから食生活が乱れがちで、コンビニ弁当中心の食事により栄養不足に陥りやすく、運動不足も相まって疲労が回復しにくい悪循環を作り出しています。

効果的な対策 :

・昼休みの15分仮眠: 机に伏せるだけでも集中力が回復し、午後の作業効率が向上

・コンビニ食品の選び方改善: サラダチキン、ゆで卵、ナッツを追加して栄養バランスを整える

・通勤時間の活用: 電車内での瞑想や読書で脳を休ませ、一日の疲労を軽減

・週末のデジタルデトックス: 土曜日の午前中はスマホを使わず、脳に本当の休息を与える

子育て世代の疲労対策

子育て世代は、夜間授乳や夜泣きによる慢性的な睡眠不足が最大の課題です。まとまった睡眠時間を確保することが困難で、浅い眠りが続くことで疲労が蓄積します。

また、育児と家事の両立による肉体的・精神的な負担に加え、自分の時間が取れないことによるストレスや孤立感も疲労を深刻化させる要因となっています。

効果的な対策 :

・短時間でも質の高い睡眠: 子供の昼寝時間に一緒に仮眠を取り、睡眠負債を少しずつ解消

・栄養補給の工夫: ヨーグルトにミックスナッツを加えた簡単栄養食で手軽にエネルギー補給

・家族の協力体制: パートナーと育児の分担について話し合い、お互いの負担を軽減

・ママ友との情報交換: 疲労対策やストレス解消法を共有し、孤立感を防ぐ

40代以降・更年期世代の疲労対策

40代以降の世代は、ホルモンバランスの変化による自律神経の乱れが疲労の主要因となります。特に女性の場合、更年期のエストロゲン減少により不眠やホットフラッシュ、強い倦怠感が現れやすくなります。

また、基礎代謝の低下と体力の衰えに加え、仕事での中間管理職としての責任増加や親の介護といった複数の負担が重なることで、心身ともに疲労が蓄積しやすい時期といえるでしょう。

効果的な対策 :

・女性ホルモンをサポートする食事: 大豆製品、亜麻仁油、ざくろを積極的に摂取して体調を整える

・漢方薬の活用: 婦人科で更年期症状に適した漢方薬を相談し、体質改善を図る

・適度な筋力トレーニング: 週2回の軽い筋トレで基礎代謝をアップし、疲れにくい体作り

・専門医への相談: 更年期外来やホルモン療法を検討し、症状の根本的な改善を目指す

在宅ワーク中心の方の疲労対策

在宅ワークが中心の方は、運動不足による血行不良と筋力低下が疲労の大きな要因となります。同じ姿勢での長時間作業により、肩こりや腰痛といった身体的な疲労も次第に蓄積していくものです。

また、自宅で仕事をすることでオンオフの切り替えができないストレスや、外出機会の減少による社会的な刺激の不足も、心身の疲労を深刻化させる要因となっています。

効果的な対策 :

・1時間に1回の立ち上がり: タイマーをセットして強制的に休憩し、血流を改善する

・作業環境の整備: 椅子と机の高さ調整、モニターの位置最適化で体への負担を軽減

・外出機会の意識的創出: 散歩、買い物、カフェでの作業などで社会的刺激を取り入れる

・終業時間の明確化: 決まった時間にパソコンを閉じる習慣で仕事とプライベートを区別

専門医に相談すべき判断基準

セルフケアを実践しても改善が見られない場合は、専門医への相談を検討しましょう。症状の緊急度によって、すぐに受診すべきケースと、少し様子を見てから受診するケースに分けられます。

今すぐ受診が必要な症状 :

以下のような症状がある場合は、重篤な病気の可能性があるため、迷わず医療機関を受診してください。

・強い頭痛や胸の痛みを伴う疲労感

・息苦しさや動悸が安静時にも続く

・立っていられないほどの強い脱力感

・気分の落ち込みが非常に深刻で日常生活が困難

2週間様子を見てから受診する症状 :

生活習慣の改善を2週間続けても以下の症状が続く場合は、医療機関への相談をおすすめします。

・毎晩7-8時間寝ているのに朝起きた時から疲れている

・会議中や運転中に居眠りしてしまうほどの日中の眠気

・仕事でのミスが増えたり、物事を覚えられない

・理由のないだるさや倦怠感が2週間以上続いている

・食欲がなく体重が減少している

まずは内科で全身の検査を受けることをおすすめします。症状に応じて、睡眠外来(いびきや無呼吸)、精神科・心療内科(ストレスや気分の落ち込み)、婦人科(女性のホルモンバランスの乱れ)への受診も検討してください。

まとめ|質の高い睡眠と生活習慣の改善で疲労を克服しよう

この記事では、「寝ても疲れが取れない」という悩みの原因と改善方法について詳しく解説しました。

慢性的な疲労は単なる睡眠不足だけでなく、脳疲労、ストレス、栄養不足、隠れた病気など様々な要因が関わっています。

大切なのは、自分の疲労タイプを正しく把握し、原因に合った対策を実践することです。すべてを一度に変える必要はありません。できることから少しずつ始めて、継続していくことで確実に改善が期待できます。

今夜から始められる3つのこと:

・寝室を完全に暗くして、就寝1時間前からスマホを使わない

・深呼吸やリラクゼーション法を寝る前に実践して自律神経を整える

・朝起きたら5分間太陽光を浴びて体内時計をリセットする

疲労感は体からの大切なサインです。この記事を参考に、あなたに合った疲労回復法を見つけて、エネルギーに満ちた毎日を取り戻していきましょう。

Share