マイカート

【症状別】子どものためのアレルギー対応掛け布団の選び方

夜中に何度も咳き込んだり、肌をかきむしったり。お子さまのつらそうな姿を見るのは、親として本当につらいですよね。この記事では、アレルギー症状を和らげ、ぐっすり眠れる環境を作るための掛け布団の選び方を徹底解説します。

症状別の選び方から正しいお手入れ方法まで、具体的で分かりやすい情報をお届けします。これを読めば、お子さまに最適な一枚がきっと見つかります。

アレルギー対応掛け布団が必要な理由

子どものつらいアレルギー症状、実は毎晩使っている布団が原因かもしれません。特に、体温で温められた布団の中は、アレルギーの原因となるダニやハウスダストが繁殖しやすい環境です。

ここでは、なぜアレルギー対策に専用の掛け布団が必要なのか、その3つの理由を詳しく解説します。

布団にアレルゲンが潜んでいるから

毎日使う布団の中には、目に見えないアレルゲンがたくさん潜んでいます。主なアレルゲンは、ダニの死骸やフン、ホコリなどのハウスダストです。

ダニやホコリは非常に小さく、寝返りをうつたびに空気中に舞い上がり、呼吸とともに体内に吸い込まれたり、肌に付着したりします。特に、人のフケやアカをエサにするダニは、暖かく湿った布団の内部で繁殖しやすいです。

一般的な布団では、アレルゲンが繊維の奥に入り込んでしまうため、取り除くことが難しくなります。そのため、アレルゲンを布団内部に侵入させない、あるいは溜め込まない工夫が施されたアレルギー対応掛け布団が有効な対策となるのです。

夜間にアレルギー症状は悪化しやすいから

夜になると咳やくしゃみがひどくなる、肌がかゆくて眠れない、といった経験はありませんか。これには、アレルギー反応の仕組みが関係しています。

日中は活動している体を支えるためにコルチゾールというホルモンが多く分泌されます。このホルモンには炎症を抑える働きがあるため、アレルギー症状が比較的落ち着くのです。

しかし、夜になりリラックス状態になるとコルチゾールの分泌が減少し、アレルギー反応を促進する神経が優位になります。その結果、鼻炎や喘息、アトピー性皮膚炎などの症状が悪化しやすくなります。

アレルゲンが豊富な布団で眠ることは、無防備な状態で症状を引き起こす原因に直接触れ続けることになり、安眠を妨げる大きな要因です。

普通の布団はアレルゲン対策が難しいから

一般的な綿布団や羽毛布団は、アレルギー対策の観点でいくつかの課題があります。これらの素材は、繊維の隙間が大きく、ダニが侵入しやすい構造です。

また、天然素材はダニのエサになりやすく、ホコリも発生しやすい傾向があります。さらに、家庭の洗濯機で丸洗いできないものが多く、水洗いができたとしても、完全に乾かすのが難しいです。

生乾きの状態は、かえってカビや雑菌の温床となり、アレルゲンを増やす原因にもなりかねません。天日干しだけでは、布団の表面温度は上がりますが、内部にいる生きたダニを死滅させることは難しいです。

このように、普通の布団でアレルゲンを根本から管理するのは、手間と時間がかかります。

失敗しないアレルギー対応掛け布団の選び方

アレルギー対応掛け布団と一言でいっても、様々な種類があり、どれを選べば良いか迷いますよね。大切なのは、アレルゲンを「増やさない」「侵入させない」「取り除きやすい」という3つのポイントです。

ここでは、お子さまの安眠を守るために、アレルギー対応掛け布団を選ぶ際に必ずチェックしたい4つの重要な基準を解説します。これを押さえれば、布団選びの失敗を防ぐことが可能です。

アレルゲンを遮断する「高密度生地」で選ぶ

アレルギー対策で最も重要なのが、布団の側生地です。ダニやハウスダストの侵入を防ぐためには、「高密度生地」で作られた掛け布団を選びましょう。

高密度生地とは、糸を非常に細かく織り上げることで、繊維の隙間を物理的に小さくした生地のことです。これにより、ダニ本体はもちろん、その死骸やフンさえも布団の内部への出入りをブロックします。

薬品を使用していないため、肌が敏感なお子さまにも安心です。商品を選ぶ際は、「ダニ通過率0%」といった表記があるかを確認するのがおすすめです。

シルクのような滑らかな肌触りのものが多く、寝心地が良いのも特徴です。生地の密度が高いことで、布団の中からホコリが発生するのも防いでくれます。

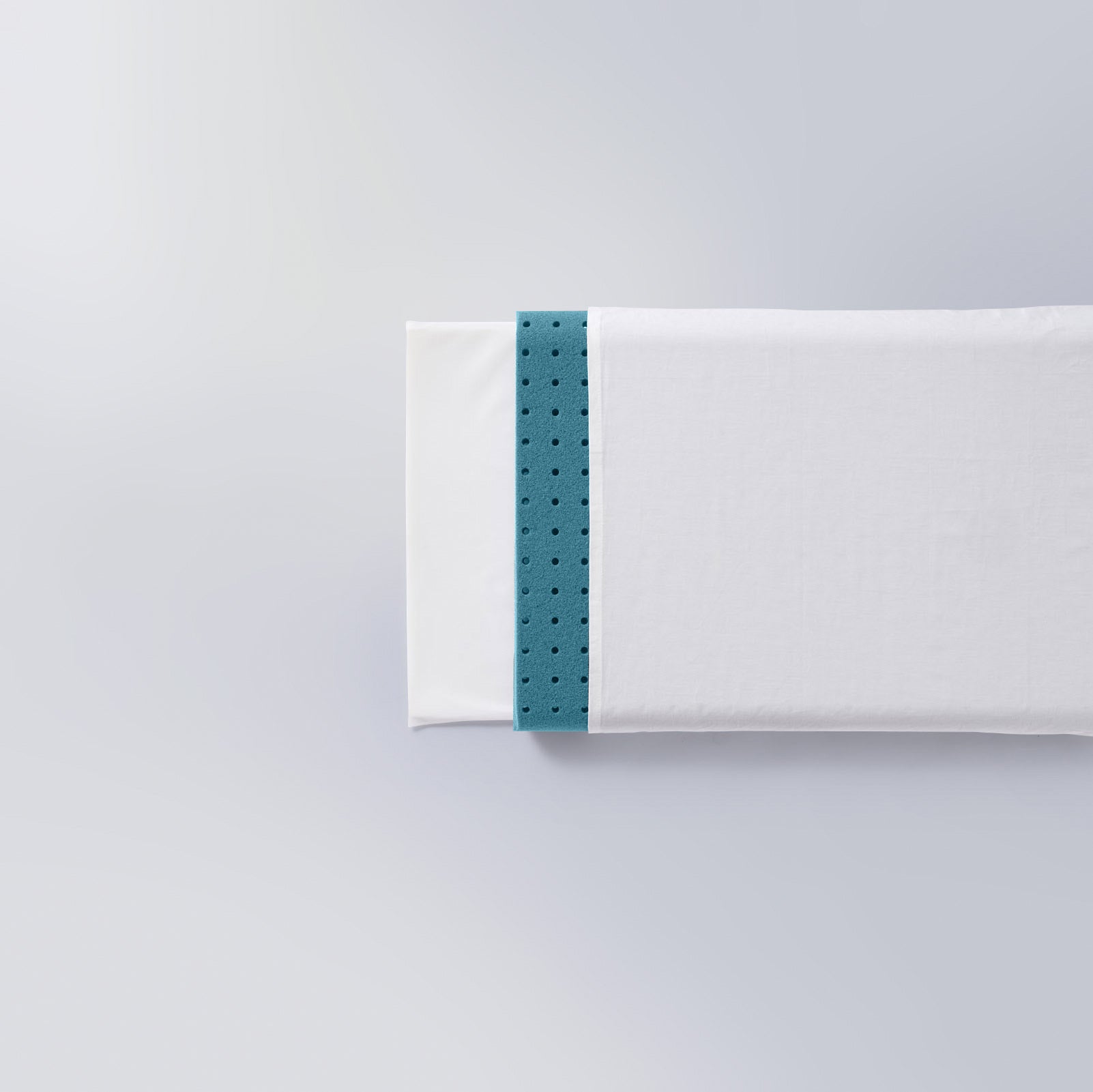

ホコリが出にくい「中わた素材」を選ぶ

掛け布団の中わたは、アレルギー症状に直結するホコリの発生源になりやすい部分です。鼻炎や喘息のお子さまには、ホコリが出にくい化学繊維の中わたが適しています。

代表的な素材はポリエステルで、特にマイクロファイバーやつぶわたといった特殊な加工が施されたものは、繊維が切れにくく、発塵性が低いのが特徴です。

これらの素材は、天然繊維(綿や羽毛)と比べて、ダニのエサになりにくいという利点もあります。また、保温性や軽さも羽毛に引けを取らない高機能な製品が増えています。

購入時には、商品説明で「低発塵性」「ホコリが出にくい」などの記載があるかを確認しましょう。清潔さを保ちやすいため、アレルギー対策として非常に効果的です。

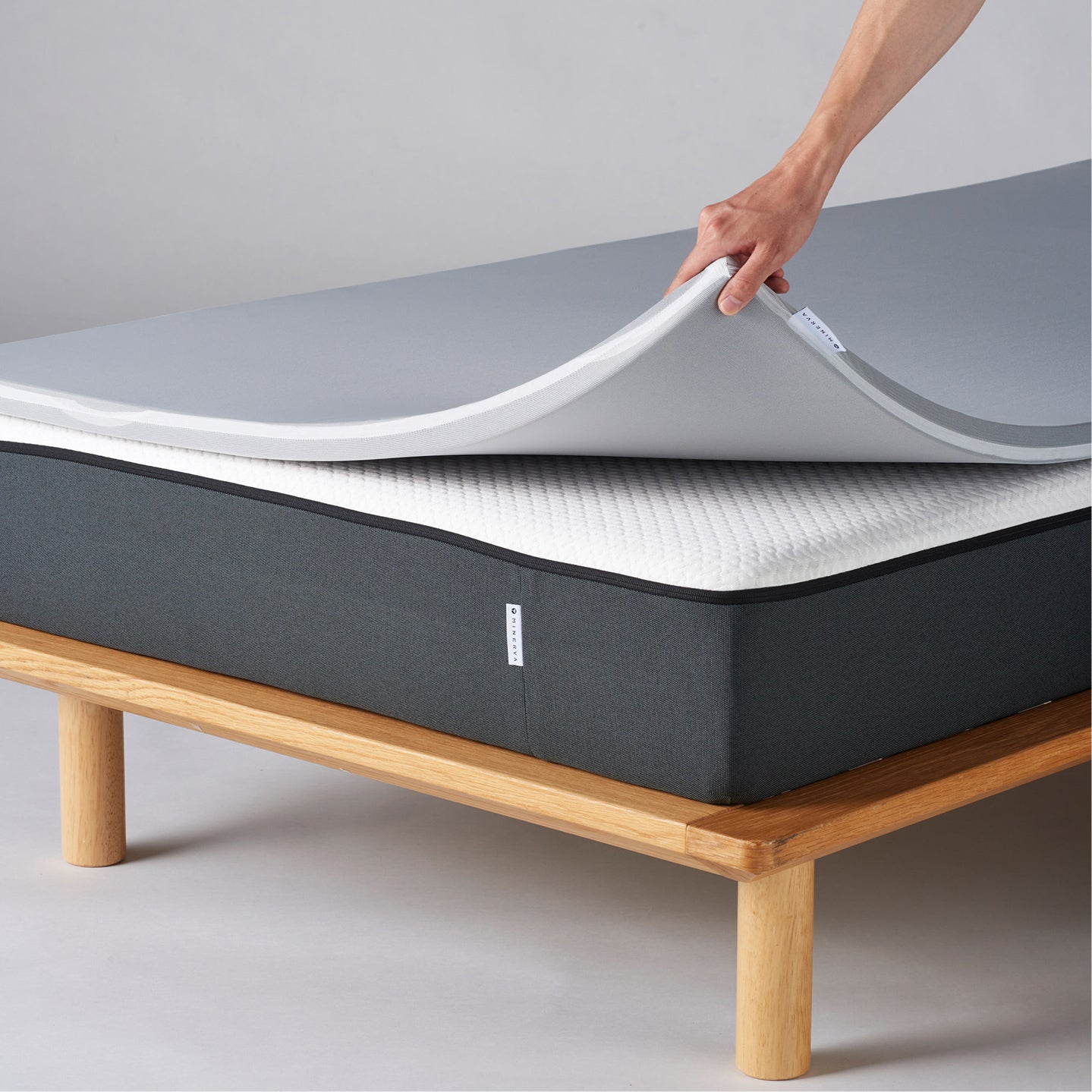

自宅で丸洗いできる「利便性」で選ぶ

アレルゲンを根本から除去する最も効果的な方法は、水洗いです。ダニの死骸やフン、汗や皮脂といった汚れは、丸洗いすることで洗い流せます。

そのため、アレルギー対応掛け布団は、自宅の洗濯機で手軽に洗えるウォッシャブルタイプを選びましょう。頻繁に洗濯することを考えると、クリーニングに出す手間や費用は大きな負担になります。

自宅で洗えれば、気になったときにすぐ対処でき、常に清潔な状態を保てます。

選ぶ際には、洗濯表示を必ず確認し、「洗濯機OK」の表示があるか、自宅の洗濯機の容量に合うサイズ・重さであるかを確認することが大切です。また、化学繊維の中わたは水切れが良く、比較的乾きやすいというメリットもあります。

子どもに安心な「防ダニ加工」を選ぶ

アレルギー対応掛け布団には、ダニを寄せ付けないための防ダニ加工が施されているものがあります。この加工には、主に薬剤を使用する方法と、ダニが嫌う成分を練り込む方法があります。

薬剤と聞くと心配になるかもしれませんが、現在は皮膚への刺激性や安全性のテストをクリアした、人体への影響が少ない薬剤が使われるのが一般的です。

しかし、肌が特に敏感なアトピー性皮膚炎のお子さまの場合は、薬剤不使用の製品を選ぶのがより安心です。その場合は、前述した高密度生地で物理的にダニを遮断するタイプの布団を選びましょう。

防ダニ加工の効果は洗濯を繰り返すと徐々に薄れていくものもあるため、製品の持続性についても確認しておくと良いです。

【症状別】最適アレルギー対応掛け布団の選び方

お子さまのアレルギー症状は、鼻炎、喘息、アトピー性皮膚炎など様々です。症状の種類によって、特に重視すべき布団選びのポイントは少し異なります。

ここでは、お子さまの症状に合わせて、より快適な睡眠環境を整えるための掛け布団の選び方を具体的に解説します。最適な一品を見つけるための参考にしてください。

鼻炎・喘息の子は「低発塵性の布団」を選ぶ

くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの鼻炎症状や、咳が続く喘息の症状があるお子さまには、ホコリを極力吸い込まない環境づくりが大切です。

そのため、布団選びでは「低発塵性(ていはつじんせい)」を最優先に考えましょう。低発塵性とは、ホコリが発生しにくい性質のことです。

掛け布団の中わたから出る細かい繊維や、生地の摩擦で生じるホコリは、呼吸とともに気道を刺激し、症状を悪化させる原因となります。

具体的には、中わたにポリエステルなどの化学繊維を使用し、側生地はホコリを閉じ込める高密度生地のものを選びます。

製品パッケージや説明に「低発塵」「ハウスダスト対策」といった表記があるかを確認しましょう。

アトピーの子は「肌への優しさ」で選ぶ

アトピー性皮膚炎のお子さまは、皮膚のバリア機能が低下しており、わずかな刺激にも敏感に反応してしまいます。そのため、掛け布団は肌への優しさを第一に考えて選ぶことが重要です。

側生地の素材は、肌触りが滑らかで刺激の少ないものを選びましょう。おすすめは、綿100%やシルク素材です。

また、防ダニ加工の薬剤が刺激になる可能性も考慮し、薬剤を使わずに高密度な織り方でダニを防ぐタイプの製品がより安心です。

迷ったときは「万能タイプ」を選ぶ

「鼻炎とアトピー、両方の症状がある」「どのポイントを優先すればいいか分からない」と迷ったときには、総合的な対策ができる万能タイプの掛け布団がおすすめです。

具体的には、以下の3つの条件を満たす製品を探してみましょう。

側生地:薬剤不使用の「高密度生地」

中わた:「ポリエステル系の高機能わた」

機能性:「洗濯機で丸洗い可能」

この組み合わせであれば、ダニやハウスダストの侵入を防ぎつつ、ホコリの発生を抑え、さらに洗濯でアレルゲンを洗い流すことができます。

肌への刺激も少なく、呼吸器系への影響も配慮されているため、様々なアレルギー症状に対応しやすいです。多くのメーカーが、これらの特徴を兼ね備えたスタンダードなアレルギー対策布団を販売していますので、まずはこのタイプから検討を始めると良いでしょう。

ただし、猫アレルギーや花粉症は、布団対策だけでは不十分ですので、専門機関に相談しましょう。

アレルギー対応掛け布団の効果を長持ちさせる洗い方

せっかく選んだアレルギー対応掛け布団も、お手入れの方法を間違えると効果が半減してしまいます。アレルゲンをしっかりと取り除き、布団を長持ちさせるためには、正しい洗濯の知識が不可欠です。

ここでは、洗濯の理想的な頻度から、効果を高める洗い方のコツ、そして干し方のポイントまで、具体的なメンテナンス方法を解説します。

効果が持続する理想的な洗濯の頻度

アレルギー対策として掛け布団を清潔に保つためには、定期的な洗濯が欠かせません。理想的な洗濯の頻度は、最低でも月に1回です。

寝ている間の汗や皮脂はダニのエサとなり、放置すると布団の中でダニが繁殖してしまいます。特に、汗をかきやすい夏場や、アレルギー症状が気になる時期には、2週間に1回程度洗えるとより効果的です。

ただし、洗濯のしすぎは生地や中わたを傷める原因にもなります。製品に記載されている洗濯の推奨頻度を確認し、それに従うのが基本です。

また、シーツやカバーはさらにこまめに、週に1回は洗濯しましょう。直接肌に触れるカバー類を清潔に保つことで、布団本体の汚れを軽減できます。

アレルゲンを洗い流す正しい洗濯のコツ

掛け布団を洗濯する際は、いくつかのコツを押さえることで、アレルゲン除去の効果を最大限に高めることができます。

まず、洗濯機に入れる前に、布団を折りたたんで洗濯ネットに入れましょう。これにより、生地の傷みや中わたの偏りを防ぎます。

洗剤は、洗浄力が高い液体タイプがおすすめです。粉末洗剤は溶け残るとアレルギーの原因になる可能性があるため、使用する場合はよく溶かしてから使いましょう。

柔軟剤や香りが強い洗剤は、肌への刺激になることがあるため、敏感肌のお子さまには無香料・無添加のものが安心です。

洗濯コースは「毛布コース」や「大物洗いコース」を選び、すすぎは念入りに行い、洗剤成分が残らないように注意してください。

天日干しと布団乾燥機を使い分ける

洗濯後の乾燥は、アレルギー対策において非常に重要な工程です。生乾きはカビや雑菌の繁殖原因となるため、中わたまで完全に乾かす必要があります。

天日干しをする場合は、風通しの良い場所で数時間干しましょう。途中で裏返すことで、全体をムラなく乾かすことができます。

ただし、花粉やPM2.5が気になる季節の外干しは避けましょう。外の環境が気になる場合や天気が悪い日には、布団乾燥機が活躍します。

布団乾燥機には、ダニ対策モードが搭載されているものが多く、高温でダニを死滅させる効果が期待できます。

死滅したダニの死骸はアレルゲンとなるため、乾燥機をかけた後は、布団の表面に掃除機をかけて吸い取ることを忘れないでください。天候や季節に応じて両者を使い分けるのがおすすめです。

まとめ

この記事では、お子さまのつらいアレルギー症状を和らげる掛け布団の選び方について解説しました。

選ぶ際のポイントは、アレルゲンを遮断する高密度生地、ホコリの出にくい中わたの選択、ご自宅で丸洗いできる利便性です。

鼻炎や喘息、アトピーといった症状に合わせて最適な一枚を選び、定期的な洗濯で清潔さを保ちましょう。

この記事を参考に、お子さまにぴったりの一枚を見つけ、ご家族で安心できる快適な睡眠環境を整えましょう。

Share