マイカート

睡眠時間の正解は人それぞれ?健康維持に効果的な睡眠時間の目安を年代別に解説!

「寝不足の日は集中力が途切れたり疲れたりする」「でもたくさん寝た日もあまり体調がすぐれない」そんな悩みを感じることはありませんか?

実は、睡眠時間は長ければ良いというものではなく、最適な時間は年齢によって異なります。体内時計やホルモンの働き、日中の活動量などで変動するため、その時の自分に合った睡眠時間の目安を知ることが、快眠には必要です。

本記事では、年代別の理想的な睡眠時間の目安をわかりやすく解説します!さらに、寝不足や寝すぎがもたらす健康リスク、そして質の高い眠りを実現するための生活習慣・寝具環境の整え方も紹介します。

自分に合った睡眠時間の目安を知り、量だけでなく質の面でも、快適な睡眠環境を整えましょう!

年代によって異なる?理想の睡眠時間とは

私たちが心身ともに休まる「理想の睡眠時間」は年齢によって大きく変わります。

ここでは、なぜ年代によって睡眠時間の目安が異なるのかについて、解説していきます。

年齢による体内時計とホルモン分泌の変化

人間の睡眠リズムは「体内時計」と密接に関係しています。この体内時計は、加齢によって徐々に前倒し(=早寝早起き型)になりやすくなる特徴があります。つまり、若いころよりも早く眠くなり、早朝に目が覚めやすくなるのです。

さらに、睡眠の質を左右する「メラトニン」と「成長ホルモン」の分泌量も年齢とともに変化します。メラトニンは眠りのスイッチとも呼ばれ、夜になると分泌が増えて自然な眠気を誘いますが、加齢とともに分泌量が減少するものです。結果として、「夜に眠りづらい」「途中で目が覚める」という悩みが増えていきます。

また、成長ホルモンは子供や思春期に多く分泌され、細胞修復や成長を促す働きを持ちますが、成人以降はその量が大幅に減少します。このため、同じ睡眠時間でも疲れの取れ方が違って感じられるのは自然なことなのです。

レム睡眠・ノンレム睡眠の割合と年齢の関係

私たちの睡眠は、脳と身体を休ませる「ノンレム睡眠」と、記憶整理など脳が活発に働く「レム睡眠」が交互に繰り返されるサイクルでできています。

それぞれの特徴は次の通りです。

・ノンレム睡眠(深い眠り):脳と体をしっかり休ませ、疲労回復やホルモン分泌を促す

・レム睡眠(浅い眠り):夢を見ることが多く、記憶の整理や感情の安定に関与する

若年層ではノンレム睡眠が多く、回復力が高い一方で、高齢になると深い眠りが減りレム睡眠が増加。夜中の中途覚醒や早朝覚醒が起こりやすくなります。

つまり、年齢を重ねても「浅い眠り=悪いこと」ではなく、短くても必要な回復が得られていれば十分ということです。

睡眠不足と寝すぎがもたらす健康リスク

睡眠時間が短すぎても長すぎても、健康リスクを引き起こすことがわかっています。主な影響は次の3つです。

・自律神経の乱れ:睡眠不足で交感神経が優位になり、血圧上昇・動悸・疲労感が増す

・生活習慣病リスク:慢性的な短眠・過眠は糖尿病、高血圧、肥満のリスクを高める

・メンタル面の不調:眠りの乱れはストレス耐性を低下させ、うつ病や不安症の発症につながる

このように、睡眠不足も寝すぎもどちらも「体と心のバランスを崩す要因」です。健康維持のためには、自分の年代に合った睡眠時間と質の確保が最も重要です。

【年代別】理想の睡眠時間の目安とその注意点

年齢を重ねるごとに体のリズムやホルモンの分泌量が変化するため、理想的な睡眠時間は年代別で異なります。ここでは、年代別の適正な睡眠時間と注意点を詳しく解説します。

理想の睡眠時間の目安とは

睡眠時間の理想は「7〜9時間」とよく言われますが、これはあくまで目安の平均値にすぎません。

厚生労働省が公表している「健康づくりのための睡眠ガイド2023」によると、成人(18〜64歳)では7〜9時間、高齢者(65歳以上)は7〜8時間が推奨されています。しかし、「日中に強い眠気を感じないかどうか」が健康的な睡眠の基準です。

同じ7時間睡眠でも、睡眠の「質」が悪ければ疲労は抜けません。例えば、交感神経が優位なまま眠ると浅い眠りが続き、ホルモン分泌や記憶の整理状況は不十分です。つまり、実際の眠った時間だけでなく「ぐっすり眠れる状態」が整っていることが理想的な睡眠といえます。

ここからは、各年代別に推奨される睡眠時間と注意点について解説していきます。

子供(6~13歳)の推奨睡眠時間

成長期の子どもの場合、1日9〜11時間が推奨されている睡眠時間です。

成長ホルモンの分泌は、深いノンレム睡眠中に最も活発に行われるため、十分な睡眠が身長や骨格、筋肉の発達を促進します。また、睡眠中には脳の記憶整理も行われており、学習内容の定着にも大きく関係するため、成長期の睡眠時間の目安は比較的長めです。

もしも成長期に睡眠不足の状態が続いた場合、集中力の低下や情緒の不安定さにつながる可能性があります。テレビやタブレットの視聴時間を見直し、就寝前のブルーライトを避けることで、質の良い眠りを確保しやすくなります。

成長期の子どものいる家庭では「就寝時間を固定する」「寝室を暗く静かにする」など、睡眠環境の整備も重要です。

中高生(14~17歳)の推奨睡眠時間

中高生の睡眠時間は8〜10時間が理想とされています。

思春期は心身ともに変化が大きく、ホルモンバランスが乱れやすい時期です。十分な睡眠をとることで自律神経が整い、感情のイライラや不安定になりがちな情緒を軽減できます。

しかし、部活動や受験勉強、スマートフォンの長時間利用などにより、睡眠時間が削られやすいのもこの年代の特徴です。睡眠不足が続くと成績の低下だけでなく、肥満や免疫力低下にもつながるため注意する必要があります。

「夜遅くまでのスマホ利用を控える」「照明を暖色系に変える」「寝る1時間前はリラックスタイムを設ける」など、入眠をスムーズにする工夫が効果的です。

青年・成人(18~64歳)の理想的な睡眠時間と注意点

成人期は最も睡眠時間の個人差が大きい年代です。

理想の睡眠時間は7〜9時間とされていますが、仕事・家事・育児など、人によって生活リズムが乱れやすく、また、「短時間睡眠でも集中できる人」「8時間寝ても眠気が残る人」など、必要時間は体質や生活状況で異なります。

この年代ではストレスによって交感神経が過剰に働き、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりしやすくなります。その結果、十分な睡眠時間を確保しても、睡眠の質が低下しがちです。対策としては、寝る前のスマホ使用を控えることや、寝具を自分に合った硬さ・高さに見直すことが効果的です。

高齢者(65歳以上)の睡眠時間目安と特徴

65歳以上の高齢者になると、平均6〜7時間ほどの睡眠で十分とされています。

加齢によりメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌量が減少するため、眠りが浅くなったり途中覚醒が増えたりします。これは自然な変化であり、無理に若い頃と同じ長時間の睡眠を取ろうとする必要はありません。

ただし、体内時計のずれや生活リズムの乱れなどが原因で、日中に強い眠気や早朝覚醒が続く場合もあります。そんなときは、午前中に日光を浴びる、30分以内の昼寝をするなどが効果的です。また、寝具の素材選びも重要です。通気性の良い天然素材の寝具を選ぶと、常に体温が一定に保たれて、浅い眠りを防ぐことができます。

理想の睡眠時間は、年齢や生活環境によって大きく変化します。大切なのは「何時間寝たか」よりも「起きたときにスッキリしているかどうか」です。そのためには、生活習慣の見直しとともに、気持ちよく眠れるような睡眠環境を整えることを意識してみましょう。

ただ眠るだけでは不十分?「睡眠の質」を高めるポイント

「毎日たくさん寝ているのに疲れが取れない」そんな悩みをもつ人も少なくないかもしれませんが、疲労回復に必要なのは睡眠時間よりも睡眠の質です。どれだけ長く眠っても、浅い眠りが続けば身体は回復しません。ここでは、「睡眠の質を下げる生活習慣」と、すぐに実践できる快眠習慣を紹介します。

睡眠の質が下がる生活習慣

現代人の多くが「寝ても疲れが取れない」と感じています。その背景には、日常の中に潜む睡眠の質を下げる要因があります。特に次の3つは、年代を問わず見直すべき代表的な習慣です。

①スマホやPCのブルーライト

就寝前のスマホ操作は、ブルーライトが体内時計を狂わせ、眠りを誘うホルモン「メラトニン」の分泌を抑制します。寝る直前までSNSや動画を見すぎると、寝つきが悪くなるのは、メラトニンの減少によるものです。

②カフェインやアルコールの摂取

コーヒーやエナジードリンクには強い覚醒作用が含まれます。夕方以降の摂取は、深いノンレム睡眠を妨げる要因の一つです。また、アルコール類は一時的に眠気を誘いますが、夜中に何度も目覚めやすくなるため、結果的に睡眠の質を下げます。

③不規則な生活リズム

就寝・起床時間が日によって大きくズレると、体内時計が乱れ、自律神経のバランスが崩れます。これにより、就寝時に入眠しづらくなったり、朝すっきり目覚めにくくなったりするのです。

こうした睡眠の質が下がる生活習慣を続けていると、どれだけ「理想の睡眠時間」を確保しても、疲労回復や睡眠の質は向上しないため、注意が必要です。

快眠習慣で質を高める具体的な方法

「睡眠時間」ではなく「睡眠の質」を上げるためには、生活習慣だけでなく、睡眠環境を整えることも欠かせません。以下のポイントを意識するだけで、睡眠の深さや翌朝の目覚めが大きく変わります。

①入眠前のリラックスルーティンをつくる

ぬるめ(38〜40℃)のお風呂に浸かる、アロマを焚く、軽いストレッチを行うなど、自律神経を副交感神経優位に切り替える時間を持ちましょう。PCでの作業やスマホに集中するのは、就寝の2~3時間前までに切り上げるのが理想です。

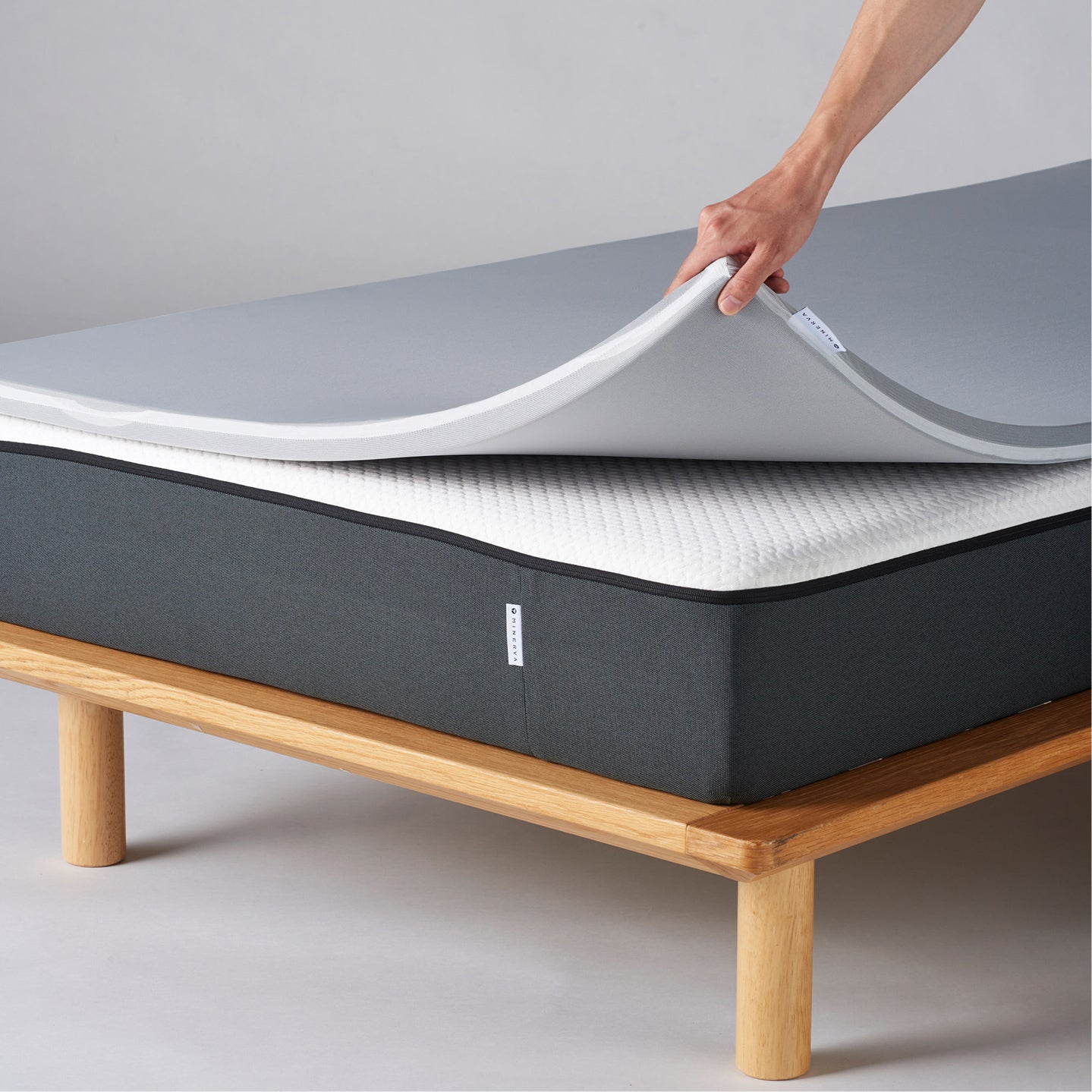

②寝具環境を最適化する

「睡眠の質」は、マットレス・枕・掛け布団といった寝具の影響が非常に大きいといわれます。体圧をバランス良く支えるマットレスや、首の自然なカーブを保つ枕を使うことで、深いノンレム睡眠の時間が増えることが研究でも示されています。寝室の温度(18〜20℃)・湿度(50〜60%)・照明の明るさも重要なポイントです。

②朝の光で体内時計をリセットする

起床後すぐにカーテンを開けて朝日を浴びることで、体内時計がリセットされ、夜の自然な眠気を導きやすくなります。これは、年齢に関係なく実践できる快眠の基本習慣です。

睡眠の質を整えることがもたらす変化

質の高い睡眠が続くと、身体と心に次のような変化が現れます。

・日中の集中力・判断力が高まる

・自律神経の乱れが改善し、ストレス耐性が向上する

・成長ホルモンの分泌が活発になり、肌の再生や代謝が促進される

・疲労回復が早まり、朝の目覚めが軽くなる

まとめ|自分に合った理想の睡眠時間の目安を知り健康を維持!

睡眠時間の目安は年代別で異なりますが、共通して重要なのは時間にとらわれず、自分に合った理想の睡眠時間を知り、睡眠の質を高める工夫を続けることです。

適切な睡眠を意識することで、日中の集中力や気分が安定し、免疫力や代謝の向上といった健康効果が得られます。反対に、不規則な睡眠を続けると、自律神経の乱れや生活習慣病のリスクを高め、疲れが抜けにくい毎日になってしまうため、注意が必要です。

「長く寝ること」よりも「深く眠ること」こそが、真の休息につながります。しっかり疲れをとって気持ちよい朝を迎えられるよう、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください!

Share