マイカート

マットレスのカビ対策!湿気・健康リスクの防止とカビ発生時の対処法

梅雨や夏場の湿気で「マットレスにカビが生えたらどうしよう」と不安になったことはありませんか?実はマットレスのカビは見た目の不快さだけでなく、アレルギーや喘息など健康被害にもつながります。

本記事では、マットレスのカビを防止する方法を、発生原因、季節・生活環境に合わせた湿気対策、予防グッズ・正しい除去方法まで徹底解説します。今日から実践できる方法を身に付けて、清潔で安心な眠りを手に入れましょう!

マットレスにカビが発生する3つの条件

マットレスのカビを防止するには、「なぜカビが発生するのか」を知ることが重要です。カビは特定の条件がそろうと一気に繁殖するため、その仕組みを理解すれば効果的に対策できます。ここでは3つの代表的な条件を解説します。

①湿度が70%以上の時

カビは湿度が高い環境で急速に増殖します。

湿度70%以上になると、カビ胞子が活発に活動を始めた時が、マットレス内部に根を張るタイミングです。梅雨や夏場の室内環境は、窓を閉め切ったまま寝汗がこもることで湿度が上昇し、絶好の温床となります。

つまり湿度を下げることがマットレスのカビ防止の第一歩です。除湿器や室内の換気を意識することで日頃からの湿気対策に繋がります。

②温度が20〜30℃の時

カビが繁殖しやすい温度帯は20〜30℃とされています。

これは人間が快適と感じる温度とほぼ同じで、寝室がこの温度帯に保たれることは、私たちにとって心地よい反面、カビにとっても理想的な環境です。

さらに、マットレスは睡眠中に体温と湿気を吸収するため、表面から内部にかけて「カビが好む温湿度ゾーン」が形成されやすいのです。冷暖房の活用や空気循環を工夫し、温度と湿度の両方を管理することが防止策につながります。

③皮脂・汗・ホコリが溜まった時

人は一晩で約コップ1杯分の汗をかくといわれ、マットレスには皮脂や水分が蓄積されます。さらに、ホコリやダニの死骸も加わることで、カビが繁殖するための栄養が豊富に揃ってしまうのです。

そのため、シーツやカバーを定期的に洗濯し、掃除機でマットレス表面のホコリを吸い取ることは欠かせません。マットレスのカビ発生を防止するには、カビの栄養源を断つことが、最も身近で効果的といえます。

カビの発生によって起こる健康被害

マットレスに発生したカビは、私たちの体にさまざまな悪影響を及ぼします。呼吸器、皮膚、免疫系トラブルなど、リスクが高く放置は禁物です。ここでは代表的な3つの健康被害を解説します。

1.アレルギー・喘息などの呼吸器系トラブル

カビ胞子は空気中に舞って体に入り込みやすく、呼吸器トラブルにも繋がりがちです。アレルギー性鼻炎や喘息といった呼吸器系のトラブルの危険性もあります。

特に梅雨時期や夏場に咳や鼻づまりが悪化する場合、マットレスのカビが原因になっている可能性も考えられます。

マットレスのカビを防止することは、呼吸器トラブルの予防になります。換気や除湿など湿気対策を取り入れれば、健康リスクを大幅に減らせるでしょう。

2.肌荒れ・湿疹などの皮膚トラブル

カビは呼吸器だけでなく、肌にも悪影響を及ぼします。胞子やカビの代謝物質が肌に触れると、かゆみ・湿疹・赤みなどの皮膚トラブルの大きな要因になります。特に敏感肌や小さなお子様は影響を受けやすく、睡眠の質にも悪影響を与えてしまうので注意が必要です。

カバーやシーツを定期的に交換し、皮脂汚れや汗を残さないメンテナンス習慣を心がけ、カビによる肌トラブルを防ぎましょう。

3.免疫力低下や体調不良との関係

カビの影響を体が継続的に受け続けることで、免疫力が低下する恐れもあります。

長期間カビのある環境で眠り続けると、体の抵抗力が弱まり、風邪をひきやすくなったり、倦怠感が抜けにくくなったりすることがあります。

これは「見えない健康被害」として気づきにくいため、マットレスの定期的なチェックや、除湿シートやすのこベッドの活用による通気性改善が必須です。

今日からできるマットレスのカビ防止と湿気対策

マットレスのカビは、一度発生すると取り除くのが難しいため「予防」が何より重要です。ここでは誰でも今日から始められる効果的なカビの繁殖防止と湿気対策をご紹介します。

毎日の換気と室内環境の改善

最も手軽で効果的なのが毎日の換気です。

空気を入れ替えるだけでも室内の湿度は下がり、カビ胞子の滞留を防ぐことができます。特に朝起きた後はマットレスに汗がこもっているため、掛け布団をめくり、換気を行うことが重要です。

さらに、部屋の隅に湿気が溜まらないように風の通り道を確保し、通気性の良い室内環境を整えることがマットレスの湿気対策の基本になります。

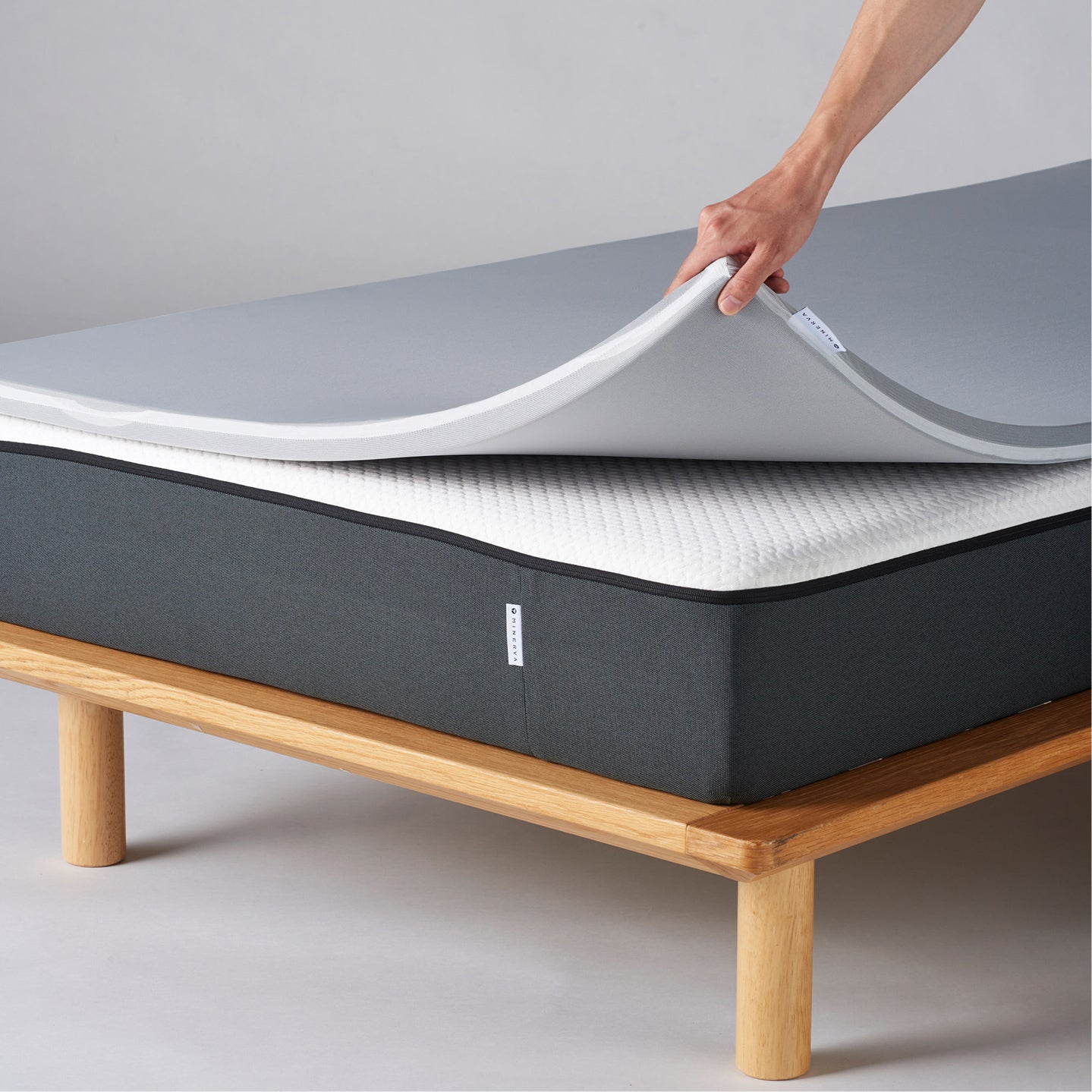

通気性が高まるマットレスの置き方

マットレスは床に直置きすると湿気がこもるため、通気性を高める工夫が必要です。

すのこベッドや、すのこ状のマットレスフレームで下から空気の循環を作ることで、マットレスの通気性が良くなり、湿気を逃がします。週に一度マットレスを壁に立てかけるだけでも効果的です。湿気を逃がすことで通気性が良くなり、ダニやカビ胞子の繁殖も抑えることが可能になります。

除湿器・エアコンを効果的に活用

自然換気が難しい梅雨時期や、風通しが悪い環境では、除湿器やエアコンの除湿機能を積極的に利用しましょう。

湿度を60%以下に保つことができれば、カビはほとんど繁殖できません。除湿器は寝室の隅に設置するだけでも効果的で、マットレスに湿気がこもるのを防げます。エアコンは「ドライ機能」を短時間使うだけでも室内の湿度はぐっと下がります。

さらに、除湿効果を高めるためにカビ防止 シートや防湿カバーを併用すると、吸湿と通気の両面からアプローチでき、安心感が増加するでしょう。

マットレスのカビ防止に効果的なおすすめグッズ

湿気対策や換気をしていても、季節や部屋の環境によってはどうしても限界があります。そんな時に頼りになるのが、専用のカビ防止グッズです。ここではカビの発生防止に効果的なグッズを使い方とともにご紹介します。

防湿シート・除湿シートの正しい敷き方

マットレス用の「カビ防湿シート」や「除湿シート」は、最も手軽に導入できるグッズです。マットレスの下に敷くだけで湿気を吸収し、床やフレームからの湿気上昇をブロックしてくれます。

使う時のポイントは マットレス全体をカバーするように敷くことと、定期的にシート自体を干すこと。湿気を吸ったまま放置すると逆効果になることもあります。除湿シートは梅雨時期や湿気の多い夏に特に有効で、マットレスのカビ対策をするうえでの必須アイテムといえるでしょう。

すのこベッドの活用で通気性UP

床に直置きしている方にとっての強い味方が「すのこベッド」です。すのこ状の構造が空気を循環させ、マットレス下の湿気を逃がしてくれます。特に湿度の高いワンルームマンションなどの角部屋では効果が高く、通気性改善の効果が期待できます。また、週に一度はマットレスを立てかけて風を通す習慣を加えると、より長期的な防止につながるため、効果的です。

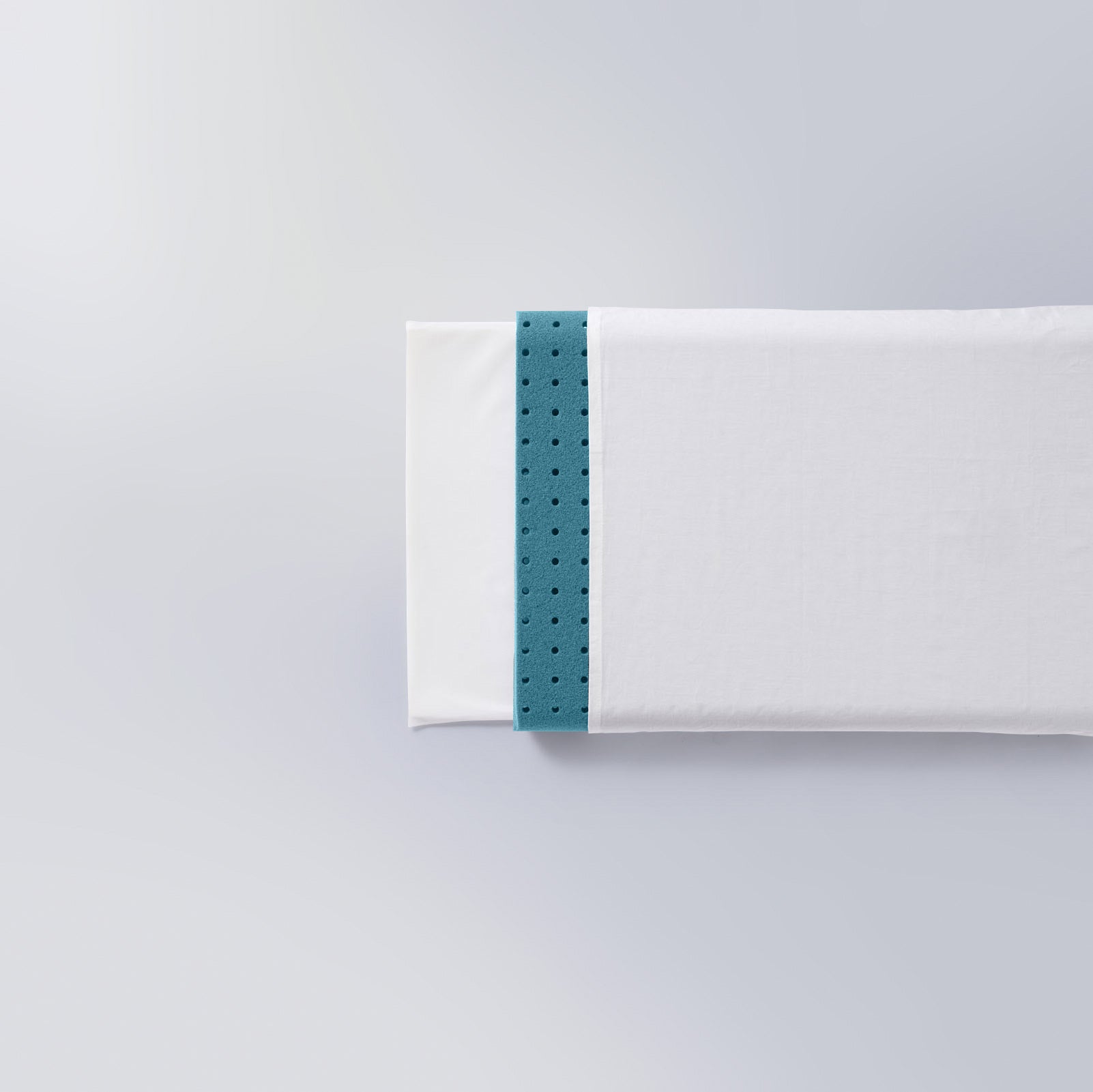

カビ防止カバーのおすすめ素材(コットン・防ダニ加工など)

マットレス用の「カビ防止カバー」も実用性が高くおすすめです。特に通気性の良いコットン素材や、防ダニ加工が施されたカバーなどは、かけることで汗や皮脂汚れが直接マットレスに染み込むのを防ぎ、カビの原因となる養分を減らせます。

また、カバーは洗濯できるため、清潔な寝具環境を維持しやすく、アレルギーやダニの対策にもつながります。防湿シートやすのこと併用すれば、より効果的です。

収納時の注意点と湿気対策(立てかけ・通気袋)

マットレスや寝具を収納する際は、湿気対策を欠かさず行いましょう。押し入れやクローゼットは湿度が高く、カビが繁殖しやすい環境です。対策としては、立てかけて収納することと、通気性のある袋や専用ケースに入れることが大切です。

さらに、除湿剤や防湿シートを一緒に入れておくと安心です。いくつかのカビ対策を併用しながら収納する意識をすれば、使用しない期間もマットレスを清潔に保て、次に使うときまで快適な状態を維持できます。

もしカビが生えてしまったら?正しい除去方法について

湿気対策をしていても、マットレスにカビが生えてしまうことがあります。放置すると健康被害につながるため、早めの除去が大切です。ここでは自宅で安全にできる方法と、使い分けのポイントを解説します。

自宅でできるカビ除去方法と注意点

まず大切なのは、カビが広がらないよう換気を十分に行いながら作業することです。マスクや手袋を着用し、カビ胞子を吸い込まないよう注意しましょう。

軽度のカビであれば、表面を乾いた布で軽く拭き取り、日光の当たる場所で陰干しすると効果的です。

ただし、マットレスの素材によっては水分で傷む場合があるため、必ず製品の取り扱い表示を確認してください。作業後は、マットレスの裏側も乾燥させ、再発を防ぐために 通気性を確保した場所での使用や、防湿シートの活用 を推奨します。

重曹・アルコール・専用クリーナーの使い分け

市販の除去方法として代表的なのが、重曹、アルコール、専用クリーナー です。

・重曹:臭いや湿気を吸収しながら表面のカビをやさしく除去。粉を振りかけ、数時間置いて掃除機で吸い取ります。

・アルコール:消毒効果が高く、軽度のカビには直接吹きかけて拭き取るだけでOK。ただし、色落ちや素材への影響に注意。

・専用クリーナー:頑固なカビや広範囲の場合に有効。必ず使用方法を守り、換気と保護具を着用して作業します。

マットレスを長持ちさせるためのメンテナンス習慣

マットレスは日々使うことで湿気や皮脂が溜まり、カビの発生リスクが高まります。清潔で快適な状態を長く保つためには、定期的なお手入れと正しい管理を習慣化することが重要です。ここでは、週ごと・月ごとのお手入れから陰干し、シーツ交換のタイミングまで解説します。

週ごと・月ごとのお手入れ

週に一度はマットレス表面のホコリや皮脂汚れを掃除機で吸い取ることが基本です。

月に一度はマットレスを裏返したり向きを変えたりして、偏った湿気や圧力を均等化しましょう。これにより、通気性が改善され、マットレス カビ 防止に繋がります。特に梅雨時期は、湿気対策としてこまめな換気や除湿器の併用が効果的です。

定期的な陰干し・日光消毒

陰干しはマットレス内部の湿気を逃がすために不可欠です。直射日光に当てると素材を傷める場合があるため、日陰で数時間干すことをおすすめします。

週に1~2回の短時間の陰干しでも、湿度の高い時期のカビの防止効果は大きく、ダニやカビ胞子の繁殖も抑えることが可能です。

カバー・シーツ交換の頻度と洗濯のタイミング

マットレスの衛生を保つためには、カバーやシーツを週に1回程度洗濯するのが理想です。汗や皮脂がマットレスに蓄積するとカビによる健康被害のリスクが高まります。

特に湿気の多い季節は、除湿シートや防カビカバーと組み合わせることで、長期的なメンテナンス効果を高められます。

まとめ|マットレスのカビを予防して清潔で快適な眠りを!

マットレスにカビが発生すると、アレルギーや喘息、肌荒れなど健康被害のリスクが高まります。湿度や温度、皮脂汚れが原因で繁殖するため、毎日の換気、通気性を考えた置き方、除湿器や防湿シートの活用が重要です。

また、すのこベッドやカビ防止カバーを使用し、定期的な陰干しやシーツ交換を習慣化することで、マットレスを長期的に清潔に保つことも可能です。

この記事で紹介した方法を実践すれば、湿気の多い季節でもお使いのマットレスを清潔に維持できるはずです!ぜひ快適で健康的な眠りを得られるように、お試しください!

Share