マイカート

すのこベッドの湿気対策のコツ5選|除湿シートや防カビグッズで安心

Share

「通気性が良いと聞いてすのこベッドにしたのに、マットレスの裏を見たら黒い点が…」なんて経験はありませんか。

すのこベッドは確かに通気性に優れていますが、寝汗や部屋の湿気によってカビが発生するリスクはゼロではありません。特に梅雨の時期や冬の結露が多い季節は、対策をしないと寝具が傷んだり、健康に影響が出たりする恐れもあります。

この記事では、除湿シートの正しい使い方から、カビを防ぐための日々の習慣まで、すのこベッドの湿気対策の具体的なコツを5つ詳しく解説します。この記事を読めば、毎日清潔で快適な睡眠環境を手に入れられるので、ぜひ参考にしてください。

すのこベッドの湿気対策のコツ5選

すのこベッドをカビから守り、快適な睡眠環境を維持するためには、いくつかの対策を組み合わせることが効果的です。具体的には、以下の5つの方法が挙げられます。

①除湿シートを併用する

②通気性のよいマットレスや寝具を選ぶ

③ベッド下の通気を確保する

④除湿機やサーキュレーターを使用する

⑤ベッドと壁の間に隙間を作る

これらの対策となる、湿気を「溜めない・取り除く・寄せ付けない」という3つのアプローチが重要です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

①除湿シートを併用する

除湿シートは、マットレスが吸った汗や空気中の湿気を吸収し、カビの発生源となる水分を取り除きます。

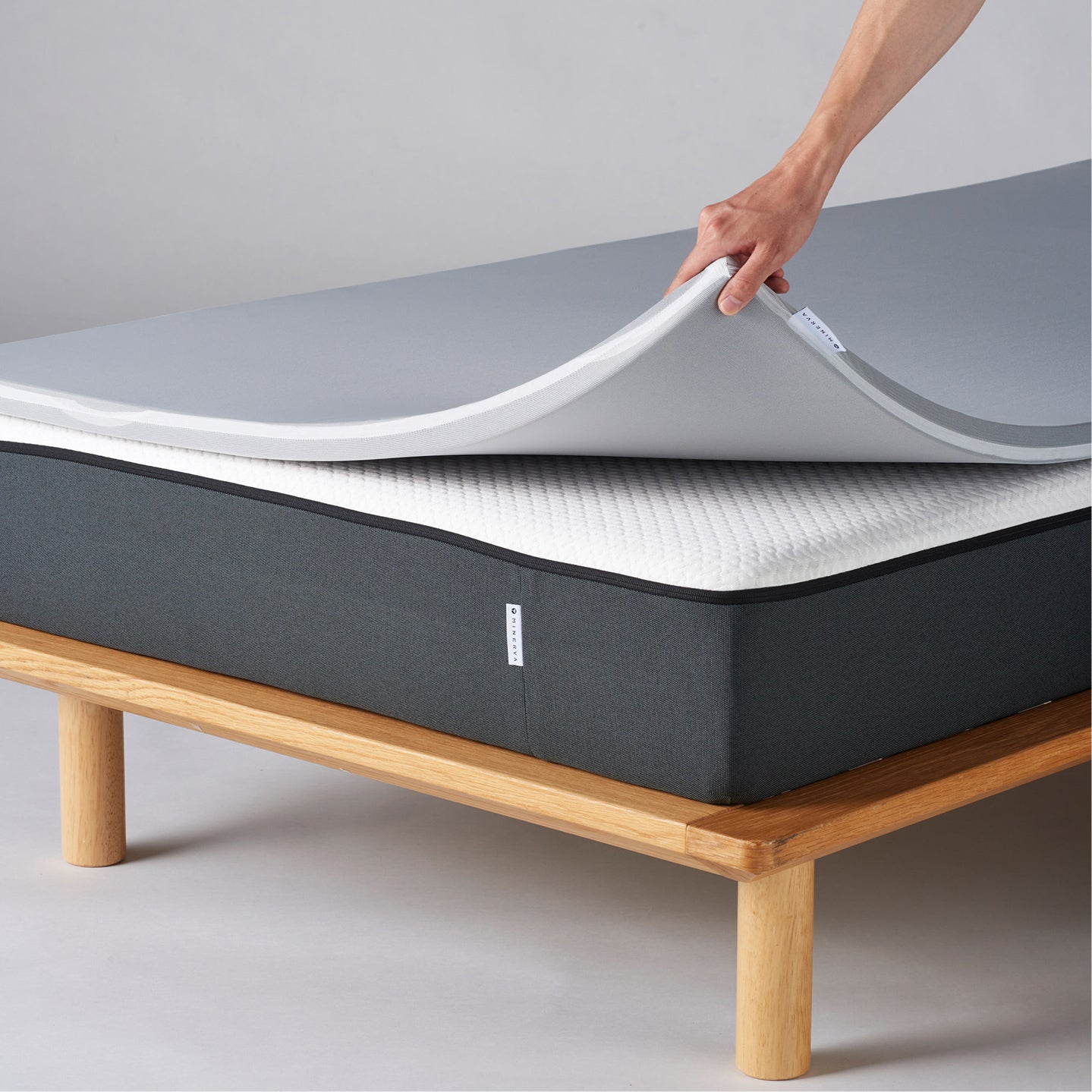

設置する順番は「床→すのこ→除湿シート→マットレス」が基本です。どこに敷くか迷ったら、寝汗を直接吸収できるマットレスの直下を選びましょう。

ただし、除湿シートは使用するうちに、湿気を吸い込む効果が低下するため、定期的なメンテナンスが大切です。シートに付いている再生サインの色が変わったら、天日干しをして乾燥させてください。

繰り返し使えるタイプがほとんどですが、吸湿力が落ちてきたら交換が必要です。適切な手入れを怠ると除湿効果が薄れるため、注意しましょう。

②通気性のよいマットレスや寝具を選ぶ

マットレス自体の通気性を見直すことも、根本的な湿気対策につながります。特に厚みが15cm以上あるコイルマットレスは、内部のほとんどが空洞で側面にも通気孔があるため、湿気がこもりにくく、敷きっぱなしでの使用を前提に設計されています。

一方で、綿やウレタン素材の敷き布団は、寝汗を吸収しやすく湿気の逃げ道が少ないため、毎日乾燥させることが基本です。敷きっぱなしで使うと、湿気がすのこに直接伝わりカビの原因になります。

もちろん、コイルマットレスを選んだ場合でも、除湿シートを下に敷くことでさらに効果が高まります。寝具の特性を理解し、自分のライフスタイルに合った選択をすることが大切です。

ミネルヴァスリープの30年以上の実績を持つウレタン加工のプロが開発した高弾性マットレスも、通気性にも配慮した構造で、湿気がこもりにくく、一年を通して快適な睡眠環境をサポートします。

日々の湿気対策を楽にし、かつ極上の眠りを手に入れたい方は、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。

③ベッド下の通気を確保する

すのこベッドは構造上通気性があり、ベッド下に空気の流れをつくれます。

ベッド下を収納スペースとして活用している方は多いですが、収納ケースや荷物をぎっしり詰め込むと空気の流れが滞り、湿気がこもる原因となります。ケース同士の間隔を空けたり、キャスター付きの収納を選んだりして、空気が通り抜けられる隙間を作りましょう。

ベッドフレームを選ぶ際は、床との間に十分な高さがある脚付きタイプが便利です。また、すのこ板の間隔が広く目が粗いタイプや、調湿効果に優れた桐素材のすのこを選ぶのもポイントとなります。

さらに効果的な習慣として、起床後にマットレスを壁に立てかける方法も有効です。毎日行うのが理想ですが、週末だけでも実践してみてください。

④除湿機やサーキュレーターを使用する

寝室全体の湿度をコントロールすることも、すのこベッドの湿気対策には大切です。

カビは湿度60%を超えると活動が活発になり、80%を超えると急速に繁殖します。そのため、除湿機やエアコンの除湿機能を活用し、部屋の湿度は常に50〜60%を目安に保ちましょう。

特に、雨が続く梅雨の時期や、室内外の温度差で結露が発生しやすい冬は積極的に使用するのがおすすめです。

さらに、サーキュレーターを併用して部屋の空気を循環させると、ベッド下に滞留しがちな湿った空気を動かすことができます。首振り機能を使って、ベッドの下や壁際に風を送るように設置するとより効果的です。

⑤ベッドと壁の間に隙間を作る

ベッドを壁にぴったりつけて配置すると、壁とマットレスの間の空気が流れず、湿気が溜まりやすくなります。

湿気対策として、ベッドを壁から5〜10cm程度、窓際からは結露の影響を避けるため10cm以上離して設置しましょう。このわずかな隙間が空気の通り道となり、湿気がこもるのを防ぎます。

また、ベッドと壁の間にスペースがあれば、掃除機やモップが入りやすくなり、カビの原因となるホコリも手軽に掃除できます。

部屋のレイアウトを少し見直すだけで、カビ予防と掃除のしやすさというメリットが得られるうえに、簡単な方法なのでぜひ試してみてください。

すのこベッドに除湿シートは必要?効果と注意点

「そもそも、すのこベッドに除湿シートは本当に必要なのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。結論から言うと、除湿シートを使うだけで簡単に湿気対策ができるのでおすすめです。

すのこベッドは通気性が良いものの、寝ている間にかく汗が一晩でコップ1杯分と言われるため、全て自然乾燥させるのは難しいです。

ここでは除湿シートの効果と、湿気を効率的に吸収するための注意点を紹介します。

・すのことマットレスの間に敷く

・湿気取りと併用する

・交換をこまめに行う

それぞれ詳しく見ていきましょう。

すのことマットレスの間に敷く

除湿シートは、マットレスの直下、すのことマットレスの間に敷くのが基本です。この位置に敷くことで、マットレスが吸収した寝汗や湿気を最も効率良く吸い取ることができます。

汗はマットレスの下面に溜まりやすいため、ここに除湿シートがあることでカビの直接的な原因となる水分を除去しやすくなります。

床にすのこを直置きしている場合でも、脚付きのベッドフレームを使っている場合でも、この基本的な位置は変わりません。

マットレスを湿気から守ることが、除湿シートの最も重要な役割です。カビを防ぎ、マットレスを長持ちさせるためにも、必ずマットレスのすぐ下に設置するようにしましょう。

湿気取りと併用する

除湿シートの効果をさらに高めるためには、単体で使うよりも、複数のアイテムを組み合わせるのがおすすめです。

特に湿気が多い梅雨の時期や、結露しやすい冬には大きな効果を発揮します。具体的には、以下のようなアイテムとの併用がおすすめです。

・すのこ型吸湿マット

・除湿剤

・備長炭シート

・布団乾燥機

ご自宅の環境や悩みに合わせてこれらのアイテムと組み合わせることで、一年を通してジメジメ感のない快適な睡眠環境を維持できます。

交換をこまめに行う

除湿シートを使っていても「効果がない」と感じる場合、その原因はメンテナンス不足かもしれません。

除湿シートは湿気を吸収する能力に限界があります。製品に付いている「再生サイン」がピンク色や薄い青色に変わったら、それは「湿気をたくさん吸った」という合図です。サインの色が変わったら、必ず天日干しや布団乾燥機で乾燥させ、吸湿性能を回復させましょう。

メンテナンスの頻度は季節によって調整するのがおすすめです。湿度が高い梅雨時期は週に1回、空気が乾燥している冬は月に1回程度が目安となります。このひと手間を怠ると効果が薄れてしまいます。

除湿シートを敷く順番と使い方

除湿シートの効果を引き出す基本的な順番は、「床 → すのこ → 除湿シート → マットレス」です。

寝ている間にかく汗などの湿気は、重力によって寝具の下層へと溜まっていきます。そのため、湿気の発生源に最も近い寝具の真下で水分を吸収することが、最も効率的です。

さらに、多くの製品には裏表が設定されており、一般的には吸湿状態を知らせるセンサーが付いている面を上(寝具側)にして敷きます。

また、サイズ選びも大切で、マットレスや敷き布団と同じか、少し大きめのものを選ぶのがおすすめです。

使用前には必ず製品の説明書を確認し、これらのポイントを意識して正しく使うことで、除湿シートが持つ本来の性能を最大限に引き出すことができます。

カビ防止に役立つアイテム

日々の換気や寝具のメンテナンスに加えて、便利な予防アイテムを活用することで、カビ防止効果をさらに高めることができます。すのこや寝室の状況に合わせて、最適なアイテムを選び、組み合わせて使うのがおすすめです。

・カビ防止スプレー

・防カビ塗料・ワックス

・アルコール除菌スプレー

・樹脂製すのこ・ベッド

これらのアイテムを一つだけに頼らず、「普段はアルコールスプレーで拭き掃除し、湿気が多い梅雨時期にはカビ防止スプレーを併用する」といったように、状況に応じて組み合わせて対策するのが効果を高めるコツです。

作業の際は、カビを吸い込まないよう必ずマスクとゴム手袋を着用し、しっかりと換気を行いましょう。

また、健康への影響を考慮すると、広範囲のカビは自力での完全な除去は難しいため、買い替えも検討してください。

よくある質問

すのこに布団を敷きっぱなしにするとどうなる?

すのこベッドの上に直接布団を敷きっぱなしにすると、湿気の逃げ場がなくなり、カビやダニが繁殖しやすくなります。防ぐためには、毎日布団をたたむか、定期的に立てかけて乾燥させることが重要です。

すのこベッドでもカビは発生しますか?

はい、通気性の良いすのこベッドでも、環境や使い方によってはカビが発生します。すのこベッドの通気性を過信せず、本記事で紹介したような除湿シートの活用や定期的な換気、寝具のメンテナンスを組み合わせることが、カビを防ぐ上で非常に重要です。

まとめ|「除湿シート+通気+習慣」で安心して眠れる環境を

すのこベッドの湿気対策は、一つの方法に頼るのではなく、複数の対策を組み合わせることが大切です。カビのない清潔な寝室で、安心して眠れる環境を整えましょう。

・除湿シートの正しい順番・位置を守る

・ベッド下の通気を確保し、収納を見直す

・部屋の換気や寝具の天日干しを習慣化する

・通気性の良いマットレスを選び、寝具を敷きっぱなしにしない

・季節や環境に合わせて湿気対策をアップデートする

除湿シートを正しく使い、ベッド周りの空気の流れを確保し、定期的に換気や寝具を乾燥させる。これらを習慣化するだけで、カビのリスクは大幅に減らせます。

もし、今お使いのマットレスの湿気が気になるなら、通気性に優れた寝具へ買い替えるのも一つの手です。

ミネルヴァスリープのマットレスは、睡眠のプロが開発した独自素材「ミネルヴァフォーム」により、優れた通気性と極上の体圧分散性を両立します。

カビの不安を軽減するだけでなく、本質的な睡眠環境の改善を目指すなら、ぜひ一度その寝心地を公式サイトでご確認ください。

Share