マイカート

枕の蒸れ・寝汗を解消!気持ちよく眠れる通気性抜群の枕の選び方

Share

「夜中に枕が蒸れて気持ち悪くて目が覚める…」

「朝起きると、首筋が汗でじっとり…」

「夏場、頭に熱がこもって寝苦しい…」

寝汗や枕の蒸れによる不快な経験は、睡眠の質を大きく下げる原因となります。

その不快感、枕の通気性が原因です。

枕の通気性は、私たちが思う以上に睡眠の質に深く関わっています。 この記事では、なぜ枕の通気性が重要なのか、その科学的な理由から、あなたに合う通気性の良い枕を見つけるための具体的な選び方まで、徹底的に解説します。

枕の通気性が睡眠の質向上に期待できる理由

枕の通気性は、快適な眠りを得るための鍵を握る重要な要素です。

頭部の熱や湿気を適切にコントロールすることが、脳と身体をリラックスさせ、質の高い睡眠へとつながります。

ここでは、通気性が睡眠の質を左右する3つの具体的な理由について見ていきましょう。

良質な睡眠には体温調節が重要だから

私たちの体は、眠りにつく際に体の中心部の温度である深部体温を効率的に下げることで、自然な眠気を誘います。

特に、脳に近い頭部は熱を放出しやすい重要な部分です。しかし、枕の通気性が悪いと頭部に熱がこもり、この体温調節がうまく機能しません。

熱の逃げ場がなくなると、深部体温が十分に下がらず、寝つきの悪さや浅い眠りといった睡眠トラブルの原因になります。

通気性の良い枕で頭部の放熱を助けることは、スムーズな入眠と深い睡眠を維持するために不可欠なのです。

枕の蒸れが不快感を引き起こすから

じっとりとした湿気や熱による不快感は、睡眠中の脳にとって明確なストレスとなります。

この不快な刺激によって、眠りが浅くなったり、夜中に何度も目が覚めてしまったりする中途覚醒が起こりやすくなります。 これでは熟睡感が得られず、疲れが取れません。

また、枕が蒸れていると、寝返りを打つたびに気持ち悪さを感じ、血行促進のために重要なスムーズな寝返りが妨げられます。 この結果、首や肩のこりにつながることもあります。

枕の蒸れは、単に不快感を引き起こすだけでなく、睡眠の質を直接的に低下させる大きな原因なのです。

衛生的な睡眠環境を維持しやすくなるから

私たちは一晩にコップ1杯分もの汗をかくと言われています。その汗と皮脂を含んだ湿った枕は、ダニや雑菌が繁殖するのに最適な環境です。

通気性が悪い枕は湿気がこもりやすく、枕を不衛生な状態にしてしまいます。これは、ニキビやあせもといった肌トラブルの原因になるだけでなく、アレルギーを引き起こす可能性も高めます。

通気性の良い枕は、湿気を素早く発散させることで枕を乾燥した状態に保ち、雑菌の繁殖を抑制することが可能です。

清潔で衛生的な睡眠環境を維持することは、健やかな眠りと肌の健康を守る上で非常に大切です。

通気性は素材で変わる!枕の素材別特徴と選び方

枕の通気性を左右する最大の要因は素材です。

素材によって熱や湿気の逃しやすさが全く異なります。自分に合った枕を見つけるためには、それぞれの特徴を理解することが重要です。

ここでは、代表的な素材の特徴を比較しながら、どんな人におすすめなのかを具体的に解説していきます。

ファイバー素材の特徴

ファイバー素材は、ポリエチレンなどの樹脂を細い麺のように絡み合わせて作られています。 最大の特徴は、その圧倒的な通気性です。

内部に無数の隙間があるため、熱や湿気がこもる心配がほとんどありません。 また、シャワーなどで丸洗いできる製品が多く、いつでも清潔に保てる衛生面の高さも魅力です。

ただし、素材が硬めであるため、フィット感や体圧分散性はウレタンなどに劣る傾向があり、使い続けるうちにへたりやすいという側面もあります。

とにかく蒸れを解消したい、衛生面を最優先したいという方におすすめです。

TPE素材の特徴

TPE(熱可塑性エラストマー)は、ゴムのような弾力性とプラスチックの加工しやすさを併せ持った比較的新しい素材です。

ジェル状の素材を格子状の構造に成形した枕が多く、こちらも抜群の通気性を誇ります。

特徴は、通気性に加えて、ウレタンに近い弾力性と優れた体圧分散性を両立している点です。頭部を柔らかく支えつつ、熱はしっかりと逃がしてくれます。

一方で、製品によっては重量が重くなりがちで、比較的高価な傾向にあります。寝心地の良さと通気性の両方を高いレベルで求める方におすすめです。

パイプ素材の特徴

パイプ素材は、細かく切ったストローのような形状で、昔から枕の詰め物として人気があります。 特徴は、通気性が非常に高く、熱がこもりにくいことです。

また、中材が流動することで頭の形にある程度フィットし、パイプの出し入れで高さ調整がしやすい製品が多いのもポイントです。

硬めのハードパイプと、音がしにくく柔らかめのソフトパイプがあります。 硬めの寝心地が好きで、通気性と自分で高さを調整できる機能を重視する方に適しています。

ただし、パイプが擦れるカサカサという音が気になる方もいるので注意が必要です。

そばがら・ひのきの特徴

そばがらやひのきチップといった自然素材も、通気性の良い枕として古くから親しまれています。 粒の間に隙間ができるため、熱や湿気をよく吸収・発散してくれるのが特徴です。

特にひのきは、リラックス効果のある心地よい香りも楽しめます。 しかし、そばアレルギーの方は使用を避ける必要があり、虫がつきやすいためこまめな天日干しが欠かせません。

また、丸洗いができないため、衛生管理には手間がかかります。 天然素材ならではの硬めの寝心地や香りが好きで、丁寧にお手入れできる方に向いています。

【避けるべき素材】低反発ウレタン・極小ビーズの特徴

寝心地の良さで人気の低反発ウレタンや極小ビーズですが、通気性の観点からは注意が必要です。

一般的な低反発ウレタンは、素材の気泡が細かく密度が高いため、空気の通り道が少なく熱がこもりやすい性質があります。 頭が沈み込むフィット感の高さが、逆に熱の逃げ場を塞いでしまうのです。

同様に、極小ビーズもビーズ同士が密集するため、通気性が悪くなりがちです。 汗っかきの方や暑がりの方は避けた方が無難な素材と言えるでしょう。

ミネルヴァ枕は低反発ウレタン素材なのに通気性が高い理由

一般的なウレタンは通気性が課題です。

通気性だけを重視するなら、ファイバーやパイプ素材で十分です。 しかし、ミネルヴァ枕があえてウレタン素材で通気性の良さを追い求めたのには理由があります。

ウレタンに通気性を追求する圧倒的なメリット

最高の寝心地と圧倒的な通気性。この2つが両立して初めて、朝まで快適な眠りが実現できると私たちは考えます。

ウレタンが持つ、頭の形に吸い付くようなフィット感や首、肩の負担を減らす優れた体圧分散性は、他の素材では真似のできない圧倒的なメリットです。

しかし、この最高のフィット感も、睡眠中の蒸れによる不快感があっては台無しになってしまいます。だからこそ私たちは、ウレタンのメリットを最大限に活かしきるために、弱点とされる通気性の克服が不可欠だと考えました。

ウレタンならではの極上の寝心地を、一切の妥協なくあなたに届けること。それが、私たちが通気性の追求に全てを懸けた理由です。

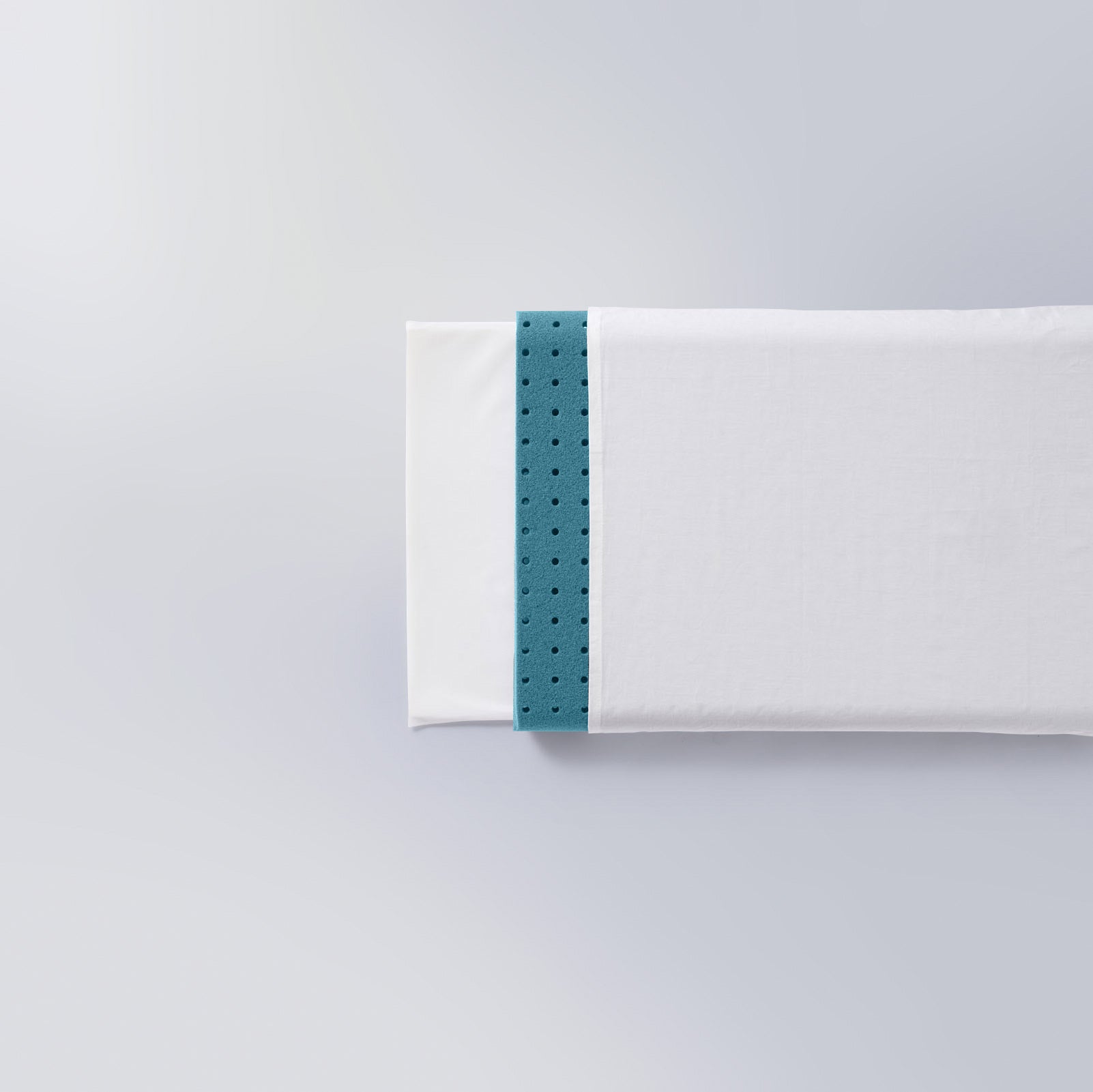

302個のエアホールによる通気性革命

難しいとされるウレタン素材の通気性の実現。その答えが、枕全体に配置された302個のエアホール(空気穴)です。 この無数のエアホールが枕の内部に縦横無尽の空気の通り道を確保します。

これにより、睡眠中に頭部から発せられる熱や湿気を効率的に外部へ排出し、従来のウレタン枕の弱点であった蒸れを劇的に解消しました。

ウレタンならではの極上のフィット感はそのままに、まるで枕自体が呼吸するかのような圧倒的な通気性を実現したのです。

特許庁登録の独自通気構造

この302個のエアホールを用いた構造は、私たちの開発チームが試行錯誤の末にたどり着いた独自の技術です。

その独自性と革新性が認められ、特許庁にも意匠登録されています。 これは、単に穴を開けただけでなく、通気性とウレタン本来の体圧分散性を両立させるための最適な配置と大きさを計算し尽くした、信頼の証です。

公的機関にも認められたこの独自構造によって、あなたに安心と快適な眠りをお届けします。

通気性以外も重要!枕選びで見落としがちな5つのポイント

通気性の良い素材を選ぶことは非常に重要ですが、それだけで枕選びを終えてしまうのは少しもったいないです。

最高の睡眠環境を手に入れるためには、他にもいくつか押さえておきたいポイントがあります。 ここでは、通気性と同じくらい大切な、見落としがちな5つのチェックポイントをご紹介します。

サイズと高さ調整機能

枕のサイズは、自分の体格や寝返りの幅に合っていることが大切です。 寝返りの際に頭が枕から落ちてしまうことがないよう、十分な横幅のある枕を選びましょう。

そして、何より重要なのが高さです。 理想的な寝姿勢は、立っている時と同じように、首の骨が緩やかなS字カーブを描く状態です。

高さが合わないと、首こりや肩こりの原因になります。 ウレタンシートの抜き差しなどで高さを微調整できる機能が付いた枕を選ぶことで、自宅で手軽に最適な高さに合わせることができるため非常におすすめです。

洗濯・メンテナンスのしやすさ

私たちは睡眠中に、季節を問わず多くの汗をかきます。 その汗を吸収する枕は、清潔に保ちたいものです。

枕選びでは、洗濯が可能かどうか、そしてその手軽さも重要なポイントになります。 丸洗いできる枕であれば、汗や皮脂の汚れ、ダニなどをきれいに洗い流せて衛生的です。

ウレタン枕は丸洗い不可の製品が多いですが、通気性が良く湿気がこもりにくい構造のものや、洗濯可能な専用カバーが付属しているものを選ぶと、清潔さを保ちやすくなります。

耐久性とコストパフォーマンス

枕は毎日使うものだからこそ、長く使えるかどうかも考えたいポイントです。 素材によって、へたりやすさなどの耐久性は異なります。

例えば、ファイバー素材は比較的へたりやすく、低反発ウレタンやパイプ素材は耐久性が高い傾向にあります。 初期費用が安くても、すぐに買い替えが必要になっては、結果的にコストパフォーマンスが悪くなってしまいます。

製品の保証期間なども参考にしながら、価格と耐久性のバランスを見極めることが大切です。

通気性の良い枕の効果を最大化する使い方

せっかく手に入れた通気性の良い枕。その効果を最大限に引き出し、毎日の睡眠をさらに快適にするためには、ちょっとした使い方のコツがあります。

枕のポテンシャルを100%活かすための、正しい使い方や寝具との組み合わせについてご紹介します。

枕を身体の正しい位置に合わせる

通気性の良い枕の効果を活かすには、まず正しい位置に頭を乗せることが基本です。

枕には、浅く頭だけを乗せるのではなく、首の付け根から後頭部全体がしっかりと枕に乗るように、肩口までぐっと引き寄せて使いましょう。

これにより、首のカーブが自然に支えられ、枕と頭部の接触面積が広がり、熱を効率的に分散・放出させることができます。 枕と首の間に隙間ができると、せっかくの通気性が活かせないだけでなく、首への負担もかかってしまいます。

年間を通じて使い分ける

季節によって気温や湿度が大きく変わる日本では、寝具を賢く使い分けることが快適な眠りにつながります。 特に、枕カバーは手軽に交換できるのでおすすめです。

汗をかきやすい夏場は、吸湿・速乾性に優れた麻(リネン)や綿100%のガーゼ生地のカバーを。 逆に、肌寒く乾燥する冬場は、保温性と保湿性に優れたフランネルやニット生地のカバーに変えると、暖かく快適に眠れます。

衣替えをするように、枕カバーも季節に合わせて変える習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。

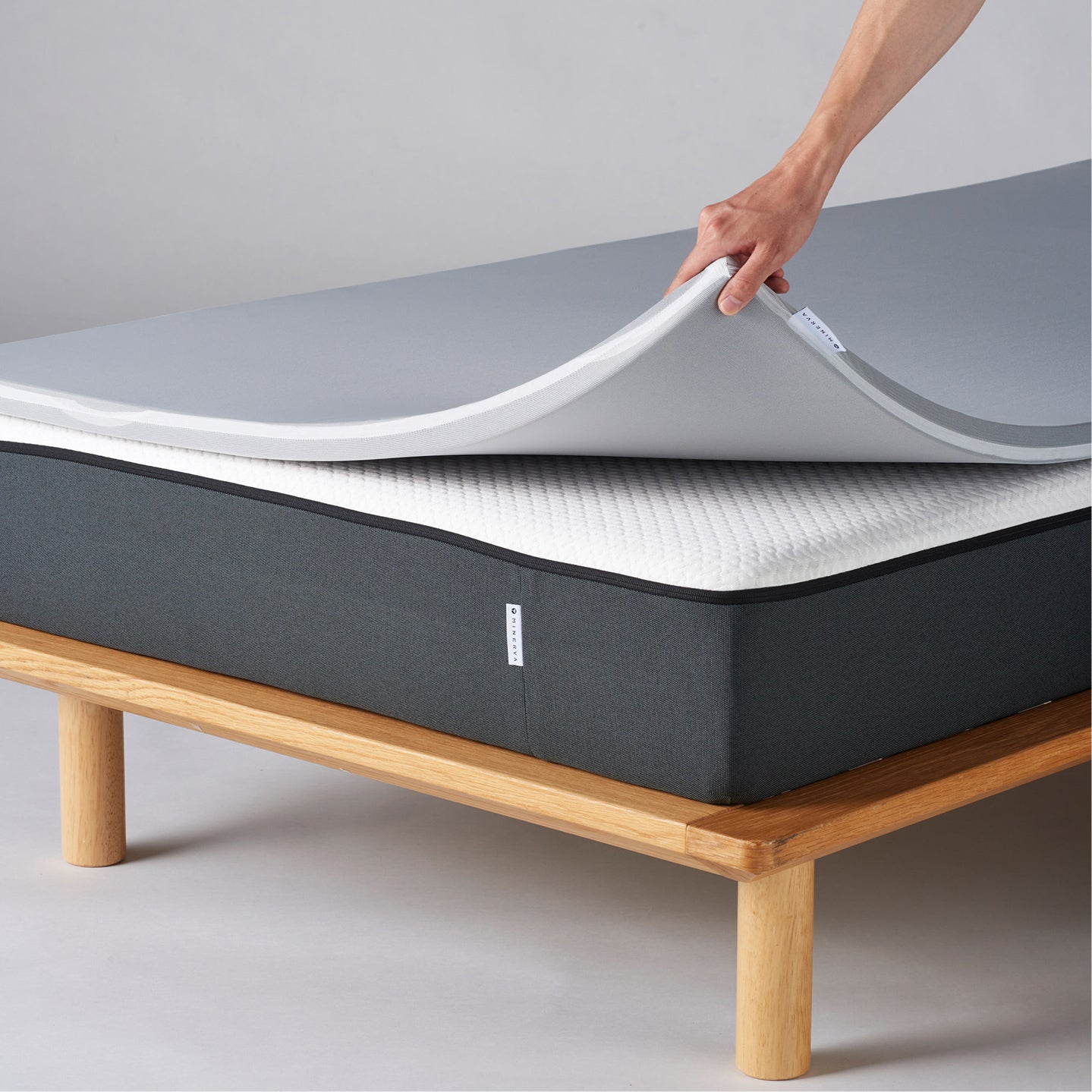

他の寝具も通気性を重視する

枕の通気性を高めても、敷布団やマットレス、掛け布団の通気性が悪ければ、背中やお尻が蒸れてしまい、結局寝苦しさを感じてしまいます。

全身で快適な睡眠環境を作るためには、寝具全体の通気性を考えることが大切です。 敷き寝具には、通気性の良い敷きパッドを一枚加えるのが手軽でおすすめです。

また、掛け布団も、軽くて通気性の良いタオルケットやガーゼケットに切り替えるだけで、体感温度はかなり変わります。 枕だけでなく、寝具全体で空気の通り道を作ることを意識し、総合的な蒸れ対策を行いましょう。

まとめ

今回は、枕の蒸れや寝汗に悩む方に向けて、通気性の良い枕の重要性と選び方について詳しく解説してきました。

枕の蒸れは、単なる不快感ではなく、確実に睡眠の質を低下させてしまうサインです。

自分にぴったりの枕を見つけて、寝汗や蒸れに悩まされない、快適で質の高い睡眠を手に入れてください。

Share