マイカート

枕が原因かも?朝の辛い肩こりを解消する自分に合う枕の正しい選び方

Share

朝、目覚めた瞬間に感じる首や肩の重さ。しっかり寝ても取れない慢性的な肩こりは、毎日使う枕が原因かもしれません。

枕が合わないと、寝ている間ずっと首や肩に負担がかかり続けます。しかし、枕は種類があまりにも多く、どれを選べば良いか分かりにくいものです。

この記事では、なぜ合わない枕が肩こりを引き起こすのか、そのメカニズムを解説。さらに、枕選びで失敗しないための4つの重要基準を具体的に紹介します。自分に合う枕の選び方を理解し、肩こりのない快適な朝を目指しましょう。

なぜ枕が合わないと肩こりが起きるのか?

枕が合わないとなぜ肩がこるのか、その理由は睡眠中の姿勢、血流、寝返りにあります。身体は本来、寝ている間に日中の疲労を回復させようとします。

しかし、枕がその回復作業を妨げている可能性があるのです。まずは、枕と肩こりの関係性を理解し、ご自身の状態を確認してみましょう。

寝ている間に首へ負担がかかる

合わない枕を使っていると、寝ている間ずっと首や肩の筋肉に負担がかかり続けます。これが肩こりを引き起こす主な原因の一つです。

私たちは立っている時、重い頭を首の骨(頸椎)と筋肉で支えています。この時、頸椎は緩やかなS字カーブを描くことで、重さを分散させています。寝ている時は、このS字カーブがリラックスした状態で維持され、筋肉が休まる状態が理想です。

しかし、枕が高すぎると首が不自然に前に曲がり、あごを引いた窮屈な姿勢になります。逆に低すぎると頭が心臓より下がり、あごが上がった状態になります。

どちらも首周辺の筋肉が緊張し続けることになり、この緊張が長時間続くことで、筋肉が硬直し、こりや痛みとして現れるのです。

枕による圧迫が血行不良

不適切な枕は、首や肩まわりの血行不良を招き、肩こりを悪化させる傾向があります。

枕の高さや硬さが合っていないと、首の付け根や肩口など、身体の特定の部分が強く圧迫されます。特に、横向きで寝た時に肩が圧迫される感覚がある場合は注意が必要です。血管が圧迫され、血流が滞りやすくなります。

血流が滞ると、筋肉内に溜まった乳酸などの疲労物質がうまく排出されません。同時に、筋肉を修復するために必要な酸素や栄養も十分に行き渡らなくなります。

その結果、筋肉はますます硬くなり、朝起きた時のズーンとした重さや慢性的な痛みにつながるのです。

スムーズな寝返りが妨げられる

枕が合っていないと、寝返りがスムーズに打てなくなります。

寝返りは、一晩に20回以上も行う重要な生理現象です。同じ姿勢で寝続けると特定の部分が圧迫され続けるため、寝返りを打つことで体圧を分散させ、血行不良を防いでいます。

しかし、枕が柔らかすぎると頭が深く沈み込み、寝返りのために余計な力が必要になります。逆に高すぎる枕や幅の狭い枕は、寝返りの軌道を妨げたり、寝返った先で頭が枕から落ちたりする原因になるでしょう。

寝返りが妨げられると、血流が悪化し、肩こりを引き起こすので注意が必要です。

もう失敗しない!肩こり対策枕を選ぶ「4つの重要基準」

枕の種類は非常に多く、どれを選べば良いか迷うのも当然です。百貨店や専門店に行けば、無数の枕が並んでいます。

しかし、肩こり対策を目的とするならば、押さえるべき基準は明確です。ここでは、自分に最適な枕を見つけるために欠かせない「高さ」「素材」「サイズ」「形状」の4つの基準を、なぜ重要なのかを含めて詳しく解説します。

基準1:寝姿勢に合わせた高さを選ぶ

枕選びで最も重要な基準は高さです。自分の主な寝姿勢に合わせて、適切な高さを選ぶ必要があります。

仰向け寝が多い人は、首のS字カーブを自然に支えられるやや低めの枕が適しています。目安は、敷布団やマットレスに立った時と同じ自然な視線が保てる高さです。敷布団と首の間にできる隙間を、無理なく埋めてくれる高さを選びましょう。

高すぎるとあごが引きすぎてしまい、呼吸がしづらくなることもあります。低すぎるとあごが上がってしまい、首の後ろが圧迫されます。

一方、横向き寝が多い人は、肩幅があるためやや高めの枕が必要です。横向きになった時に、頭の中心から背骨にかけてが床と平行に、真っ直ぐになる高さを選びます。この高さが合わないと、肩に頭の重さが集中し、強いこりの原因となります。

自宅で簡単に高さをチェックするには、バスタオルを重ねて使う方法がおすすめです。数枚重ねて寝てみて、最も呼吸がしやすく、首や肩に力が入らない高さを探してみましょう。それが自分に合う高さの目安になります。

基準2:寝返りのしやすい素材を選ぶ

枕の素材は、硬さやフィット感だけでなく、寝返りのしやすさにも直結します。

例えば、低反発ウレタン素材は、頭の形に合わせてゆっくりと沈み込み、フィット感が高いのが特徴です。体圧分散性(身体にかかる圧力を分散させる性質)に優れますが、柔らかすぎて頭が沈み込み、寝返りがしにくい場合もあります。

また、気温によって硬さが変わる特性も持っています。

一方で、高反発素材(ウレタンやファイバー)やパイプ素材は、適度な反発力で頭をしっかり支えられるのが特徴です。沈み込みすぎないため、寝返りがスムーズに打てる傾向があります。

特にパイプ素材は、通気性が抜群で、中身の量を調整して高さを変えられるタイプが多いのも利点です。ただし、寝返りの際に音が気になる人もいるでしょう。

他にも、伝統的なそばがらは硬めで通気性に優れますが、アレルギーや虫の心配があります。フェザー(羽根)は柔らかくホテルのような寝心地ですが、沈み込みやすいため高さの維持が難しい側面もあります。

それぞれの素材のメリットとデメリットを理解し、寝返りのしやすさを基準に選ぶことが重要です。

基準3:寝返りを妨げない幅のサイズを選ぶ

枕のサイズは、寝返りを打っても頭が枕から落ちない十分な幅があるものを選びましょう。

枕の横幅が狭いと、寝返りのたびに頭が枕から落ちてしまいます。その結果、首が不自然な角度に曲がったまま寝続けることになり、筋肉を痛める原因にもなりかねません。

安心して寝返りが打てるよう、目安として自分の頭3つ分の幅(最低でも約60cm以上)があると良いでしょう。標準的な枕のサイズは、この基準を満たしていることが多いです。

体格が大きい人や、ゆったりと余裕をもって寝たい人は、少し大きめのサイズ(約70cm幅)もおすすめです。左右どちらに寝返っても、頭がしっかりと枕の上にある安心感が、睡眠の質を高めます。

基準4:首元のフィット感のある形状を選ぶ

枕の形状は、特に首元へのフィット感を左右する重要な基準です。

昔からある標準的な長方形タイプは、オーソドックスで寝返りも打ちやすい形状です。枕のどの部分でも高低差が少ないため、寝る位置が変わりやすい人や、シンプルな使い心地が好きな人に向いています。

一方、ウェーブ型と呼ばれるタイプは、首元が当たる部分が高く、後頭部が当たる部分が低くなるよう設計されています。首のカーブにしっかりフィットし、隙間を埋めて支える力が強いのが特徴です。デスクワークなどでストレートネック気味の人にも適している場合があります。

他にも、中央部がくぼんでいて後頭部が安定しやすいくぼみ型や、横向き寝専用にサイドが高く設計された枕もあります。ご自身の首のカーブや寝姿勢のクセに合わせて、最もフィットする形状を探してみましょう。

枕の効果を最大化!首と頭の正しいポジションと見直しのサイン

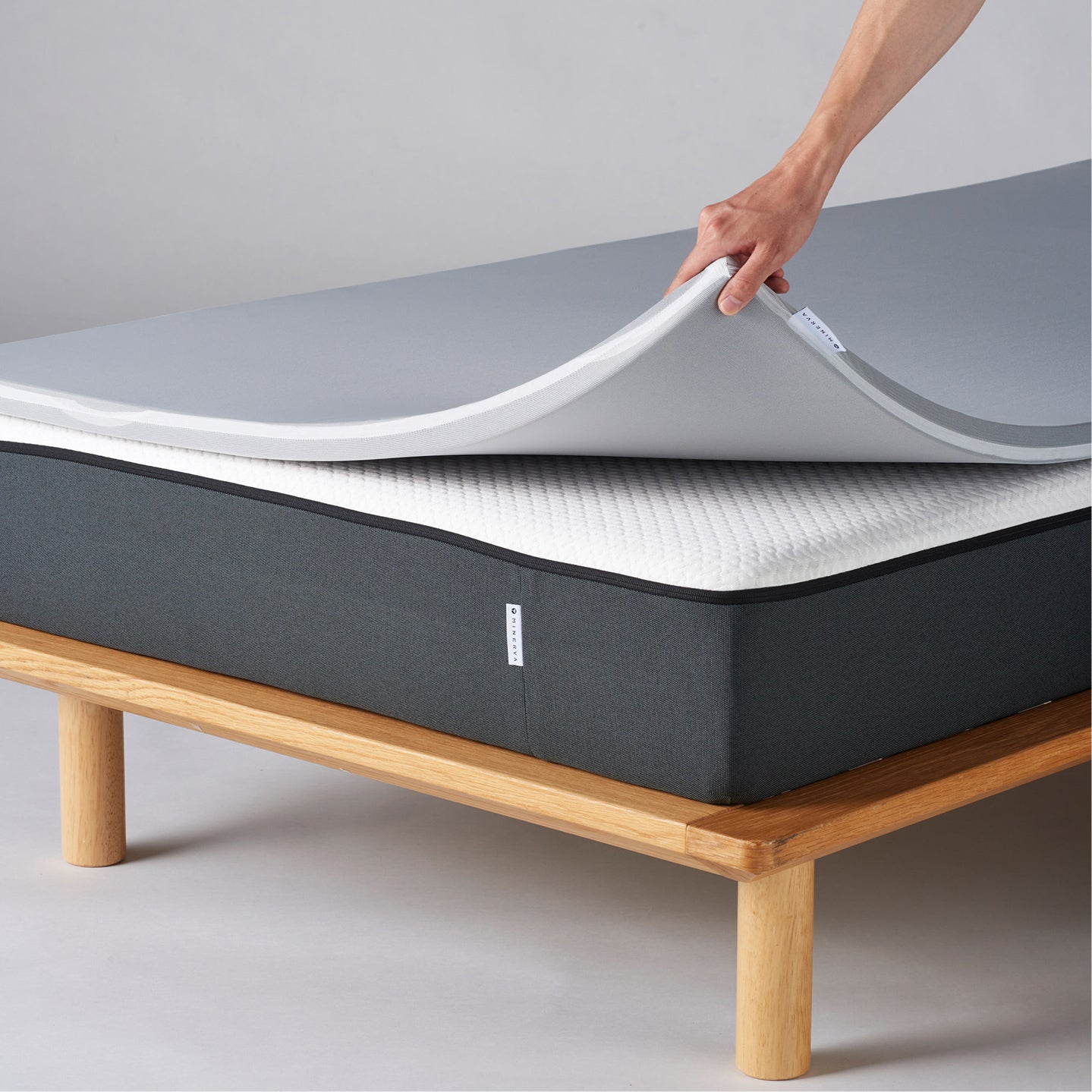

せっかく自分に合う枕を選んでも、使い方が間違っていては効果が半減してしまいます。枕はポジションが命です。また、枕は消耗品であり、定期的な見直しも重要です。

ここでは、枕の効果を最大限に引き出すための正しいポジションと、枕の買い替えサインについて解説します。

肩こりを防ぐ!枕の正しい身体への当て方

枕は頭だけを乗せるものではありません。首から肩口までしっかりと枕に乗せ、頭・首・肩全体で支えるのが正しいポジションです。

最も多い間違いは、枕を後頭部だけに当ててしまうことです。これでは、首と敷布団の間に隙間ができてしまい、結局は首や肩の筋肉で頭を支えることになります。

正しい当て方は、まず枕の上端に自分の肩口が軽く触れるくらいまで、深く頭と首を乗せることです。ポイントは、枕と肩の間に隙間を作らないことです。

こうすることで、敷布団やマットレスと首の間にできる隙間が枕で埋まり、首のS字カーブが自然に保たれ、筋肉がリラックスできます。

寝る前に、枕と肩の間に隙間ができていないか、手を入れてチェックする習慣をつけるのも良い方法です。

枕の買い替え時はいつ?寿命のサインを見逃さない

枕にも寿命があり、永久に使えるわけではありません。素材によって差はありますが、一般的に1~5年程度が交換の目安とされています。

長期間使用すると、素材がへたってしまい、本来の高さや反発力を維持できなくなります。

例えば、ウレタン素材は2~3年、ポリエステルわたは1〜2年、パイプ素材は比較的長く3~5年が目安です。購入時より枕が低くなった、中央部分だけが極端に凹んでいると感じたら、それが買い替えのサインです。

また、「以前より寝心地が悪くなった」「朝起きた時に肩こりが再発した」といった場合も、枕の劣化が原因かもしれません。特に低反発ウレタンなどは、見た目に変化がなくても反発力が失われていることがあります。

見た目や寝心地に変化を感じたら、早めの交換を検討しましょう。

肩こり解消のための簡単セルフケア

枕の見直しは非常に重要ですが、それと同時に日中のケアを取り入れることで、肩こりはさらに改善しやすくなります。特にデスクワーカーの方は、日中の姿勢のクセが肩こりを悪化させていることが多いです。

ここでは、寝る前や仕事の合間にできる簡単なセルフケアを紹介します。

寝る前5分!首と肩の緊張をほぐすストレッチ

寝る前の5分間を使って、首と肩の緊張をリセットする簡単なストレッチが効果的です。筋肉がこり固まったまま寝るよりも、軽くほぐしてから寝る方が、睡眠中のリラックス効果が高まります。

まずは、ゆっくりと首を左右に倒し、気持ち良く伸びるところで10秒ほど止めます。この時、反対側の肩が上がらないように意識し、呼吸は止めないようにしましょう。

次に、両肩をぐっと耳に近づけるようにすくめ、5秒ほどキープします。

その後、一気に力を抜き、肩をストンと落とします。これを数回繰り返すだけでも、肩まわりの緊張がほぐれやすくなります。

最後に、両手を肩に置き、ひじで大きな円を描くようにゆっくりと肩を回します(前回し・後回し各5回)。肩甲骨から動かす意識で行うと、背中全体の血流も良くなります。リラックスした状態で行うことが重要です。

日中できる!デスクワーク中の肩こりリセット術

デスクワーク中は、同じ姿勢が長時間続かないよう、意識的に身体を動かすことが重要です。

例えば、1時間に1回程度、座ったままで良いので胸を張るように両方の肩甲骨を中央に寄せます。

これは、PC作業で丸まりがちな背中をリセットするイメージです。5秒ほどキープして、力を抜きましょう。両手を組んで頭上に伸ばし、背筋を伸ばすのも簡単なリセット術です。

また、深呼吸するだけでも、筋肉の緊張緩和に役立ちます。作業に集中すると呼吸が浅くなりがちです。息を吸う時に肩が上がらないよう注意し、お腹を膨らませるようにゆっくり息を吐きます。水分補給をこまめに行い、血流を良く保つことも意識しましょう。

まとめ:自分に合う枕で、肩こりのない快適な朝を手に入れよう

この記事では、合わない枕が肩こりを引き起こすメカニズムと、枕選びで失敗しないための4つの重要基準について詳しく解説しました。

枕選びで最も重要なのは、ご自身の寝姿勢に合った高さを選ぶことです。その上で、寝返りのしやすい素材、十分なサイズ、首にフィットする形状の基準を組み合わせて、自分に最適な枕を見つける必要があります。

また、選んだ枕の効果を最大化するためには、正しいポジションを知り、肩口までしっかり乗せることが重要です。もし今お使いの枕に違和感があるなら、ぜひこの記事の基準を参考に、まずはご自身の枕の高さやへたり具合からチェックしてみてください。

自分に合う枕は、睡眠の質を高め、肩こりのない快適な朝を迎えるための強力なサポート役となるでしょう。

Share