マイカート

睡眠環境を改善する5つの方法と睡眠の質を高めるコツ7選を紹介!

多くの人が悩む「眠れない、疲れがとれない」といった問題は、睡眠環境を見直すことで大きく改善できます。

良質な睡眠は、日中のパフォーマンスや健康、美容にも直結するため、環境づくりが非常に重要です。

本記事では、すぐに実践できる睡眠環境の改善方法と、睡眠の質を高めるコツ、おすすめグッズを具体的に紹介します。

睡眠環境を改善する重要性とは?

「しっかり寝たはずなのに、疲れがとれない」あるいは「夜何度か起きてしまって寝た気がしない」と感じることはありませんか。原因は、寝室の睡眠環境が整えられてないことにあります。

私たちの体はとても繊細で、寝室が暑すぎたり寒すぎたり、あるいは明るすぎたりするだけで、脳が十分にリラックスできなくなってしまいます。そのため、睡眠環境が整えられていないと、寝つきが悪くなる入眠障害や、夜中に何度も目が覚める中途覚醒につながります。

静かで暗く、温度・湿度が適切に保たれた空間では、脳と体がしっかりと休まるため、疲労回復や細胞の修復を促す成長ホルモンの分泌が促進されます。

人生の3分の1の時間を睡眠に費やすため、睡眠環境への投資は、10年後20年後を見据えた非常に重要なものと理解しましょう。

睡眠環境を改善するメリット

疲れがとれやすくなる

「寝ても疲れがとれない」と感じる主な原因は、睡眠の深さにあります。快適な環境で眠ると、より深いノンレム睡眠に入りやすくなります。このノンレム睡眠の間に、成長ホルモンが活発に分泌され、日中傷ついた筋肉や細胞の修復をしています。

また、脳は睡眠中に情報を整理し、不要な老廃物を排出します。そのため、よく眠れた日は頭がすっきりと感じられ、ストレスや悩みによる精神的な疲労も解消されているのです。

このように質の高い睡眠は、日中の肉体的なダメージと脳の疲労どちらも取り除く、貴重なメンテナンス時間になっています。

集中力や判断力があがる

睡眠中に脳がしっかり休息できると、翌日の記憶力や集中力が向上し、仕事効率が上がります。睡眠中に脳内の情報が整理整頓され、思考のノイズがクリアになるためです。

とくに、情報を一時的に保持する「ワーキングメモリ」の機能が回復し、複雑で論理的な思考がスムーズになります。

さらに、質の高い睡眠は感情のコントロールにも影響しています。睡眠不足になると、理性を司る脳の働きが鈍くなるため、イライラしやすくなったり、衝動的な判断をしやすくなったりします。

脳がリフレッシュされ、心に余裕が生まれることで、新しいアイデアを生み出す発想力も高まります。

太りにくくなる

睡眠の質は、食欲をコントロールするホルモンバランスに影響します。

睡眠が不足すると、食欲を高める「グレリン」というホルモンが増え、食欲を抑える「レプチン」が減ります。必要以上にカロリーを摂取しようとするため、睡眠不足は太る原因です。

また、睡眠中は体を修復するために多くのエネルギーが使われ、脂肪燃焼も促進されます。深く眠ることで基礎代謝が維持しやすくなるため、日中と同じように、睡眠中もカロリーを消費しています。

質の高い睡眠は、健康的なダイエットの強い味方となるでしょう。

肌や髪のコンディションがよくなる

「睡眠は最高の美容液」といわれるように、眠っている間に分泌される成長ホルモンが、日中に受けた紫外線などのダメージを修復しています。肌の生まれ変わりであるターンオーバーを正常に保ち、ハリや潤い、髪のツヤを取り戻してくれるのです。

逆に眠りが浅いと、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増え、肌のバリア機能低下や皮脂バランスの乱れにつながります。その結果、肌荒れやくすみ、抜け毛といったトラブルのリスクが高まるため注意が必要です。

高価なスキンケアも大切ですが、その効果を最大限に引き出すためにも、まずは質の高い睡眠を見直すことが美しさを保つ秘訣です。

睡眠環境を改善する5つの方法

①季節に合った寝具を選ぶ

季節ごとの気温や湿度によって、睡眠中の体温調節がしやすい寝具を選びましょう。

夏場は汗をよく吸い取り、湿気を素早く逃がす通気性・吸湿性に優れた素材が適しています。

一方、冬場は体温を逃さず、暖かさを保つ保温性の高い素材を選びましょう。

また、寝具の清潔さも重要です。汗や皮脂は雑菌の温床となり、風邪を引きやすくなります。シーツやカバーはこまめに洗濯し、布団は定期的に干して湿気を取り除きましよう。

②室温と湿度をエアコンで調整する

人が快適に眠れる寝室の環境は、夏は25℃前後、冬は22℃前後、湿度は40~60%が目安です。

環境が悪いと、寝苦しさや体の冷え、喉の乾燥などから身体の不調につながります。

夏は就寝前から寝室を冷やしておくのがおすすめです。タイマー機能を使って就寝後数時間で切れるように設定すると、体の冷えすぎを防げます。

とくに冬は加湿器を併用し、乾燥を防ぐことが大切です。エアコンの風が直接体に当たらないように、風向きを調整するのも意識してみてください。

③遮光カーテンを使用する

夜はできるだけ部屋を暗くすると、睡眠リズムが整いやすくなります。睡眠リズムを調節するホルモンのメラトニンは、光の影響を受けるためです。

夜間に強い光を浴びるとメラトニンの分泌が抑制され、寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりする原因になります。

とくに、街灯や朝日が気になる場合は、遮光性の高いカーテンを選ぶと良いでしょう。

さらに、遮光カーテンには断熱効果もあるため、気温が安定しない夏や冬におすすめです。冷暖房の効率を高める利点もあります。

④パジャマを着る

パジャマは、睡眠中の汗を吸収し、湿気を外に逃がすように設計されています。そのためパジャマを着用すると、寝苦しさを軽減し、質の高い睡眠が可能です。

また、毎日パジャマに着替えることで、「これから寝る時間だ」と習慣づけられれば、寝つきもよくなります。

Tシャツやジャージが楽という人にほどパジャマを試してほしいです。

季節に合わせて生地の厚さを変えるなど、自分にとって心地よいパジャマを見つけてみてください。

⑤ホットアイマスクを使う

パソコンやスマホの使用での眼精疲労も睡眠に関係しています。

疲れた目元を温めると、目の周りの筋肉の緊張がほぐれ、血行が促進されます。眼精疲労が和らぐだけでなく、体全体がリラックスします。

睡眠前にリラックスできると、心拍数や血圧が下がり、自然と眠気が訪れやすいです。

使い捨てタイプや電子レンジで温めるタイプ、アロマの香り付きなど様々な製品があるため、就寝前にリラックスしてみてはいかがでしょうか。

睡眠の質を高めるコツ7選

①毎日同じ時間に寝起きする

人体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする体内時計が備わっています。

毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝る習慣が、体内時計を安定させるため、自然な眠気を誘いやすいです。

特に休日に寝だめをすると、体内時計が乱れる原因になるため、起床時間のずれは1~2時間にとどめるのが理想です。

規則正しい生活リズムは、スムーズな入眠とすっきりとした目覚めや、日中の眠気やだるさの軽減にもつながる、最も効果的な方法です。

②温かい夕食で体温を上げる

夕食のメニューを工夫することも、睡眠の質を高めるコツです。

温かい食事をとると、体の内部の温度が一時的に上昇します。その後、深部体温が徐々に下がっていく過程で、体は自然と眠気を感じるようにできています。

消化に良く、体を温めるスープや煮込み料理などを夕食に取り入れるのがおすすめです。

ただし、就寝直前に食事をすると、消化が睡眠を妨げるため、夕食は寝る2~3時間前までには済ませておきましょう。

就寝前に小腹が空いた場合は、ホットミルクやハーブティーなど、胃に負担をかけない温かい飲み物で体を温めるのもおすすめです。

③寝る90分前に入浴する

良い睡眠には毎日の入浴が重要です。さらに効果を高めるには、入浴のタイミングを意識してみてください。

就寝の約90分前に、38~40℃程のぬるめのお湯に15分ほど浸かるのが理想です。入浴によって上がった深部体温が、90分ほどかけてゆっくりと下がっていきます。この体温の下降が、強い眠気を誘うのです。

熱すぎるお湯や長時間の入浴は、交感神経を刺激してしまい、かえって目が覚めてしまうため注意が必要です。

リラックス効果のある入浴剤を活用すると、さらに効果が高まります。

④就寝1時間前からスマホやPCを控える

スマートフォンやパソコンからは、睡眠の質を低下させるブルーライトが出ています。

ブルーライトは太陽光に多く含まれる波長なので、脳が「昼間だ」と錯覚してしまいます。睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑え、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因になります。

質の高い睡眠を確保するためには、少なくとも就寝の1時間前には使用を控えましょう。

代わりに読書やストレッチ、瞑想などリラックスしやすい習慣をつけましょう。

⑤軽いストレッチをする

軽いストレッチを行うと、体の緊張が和らぎ血行が促進されるため、休息モードに切り替わります。とくにデスクワークは筋肉が凝り固まりやすいため寝る前にほぐすと、睡眠の質を高められます。

肩や背中、股関節周りなど、疲れが溜まりやすい部分をゆっくりと伸ばすのがおすすめです。痛みを感じない範囲で、深呼吸を繰り返しながら行うと自律神経も整いやすくなります。

そのほか、20分程度のウォーキングや軽い筋トレを日中に行うことで、程よい疲労感から眠りに入りやすくなります。ただし寝る前の激しい運動は興奮で体が覚めてしまうので、やりすぎには注意してください。

⑥カフェインやアルコールを控える

コーヒーや緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには覚醒作用があります。効果が数時間持続することにも注意が必要です。カフェインに敏感な人は午後以降、効きにくい人でも夕方以降の摂取は避けましょう。

また、アルコールは一時的に寝つきを良くするように感じさせますが、注意が必要です。分解する過程で覚醒作用のある物質を生成し、利尿作用もあるため夜中に目が覚めやすくなります。アルコールは寝る3時間前までで、適量に抑えましょう。

就寝前は白湯やカフェインレスのハーブティーなどを選び、眠りを妨げないように気をつけてください。

⑦照明を暗くする

夜になっても明るい光、特に昼光色のような白っぽい電球や蛍光灯も睡眠の質をさげるため注意してください。白い光の下で過ごしていると、脳は昼間だと錯覚し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑えられてしまいます。

就寝の1時間ほど前からは、リビングや寝室の照明を落とし、リラックスできる環境を整えましょう。直接的な強い光ではなく、オレンジ色の間接照明や暖色系で柔らかい光がおすすめです。

ベッドサイドに調光機能付きのランプを置いたり、足元灯を活用したりするのも良い方法です。徐々に光の量を減らしていくことで、脳と体に眠る時間が近いことを伝え、自然な眠りを促します。

睡眠環境改善に役立つおすすめグッズ

加湿器・除湿器

とくに冬場は、加湿器を使用することで、喉や鼻の粘膜を保護し風邪予防になります。アロマが対応しているものや、スチーム式・超音波式などさまざまな製品があるため、好みで使い分けましょう。

除湿器は、夏場や梅雨のジメジメした寝苦しい夜に使うのがおすすめです。寝汗や布団の蒸れによるカビ対策にもなります。ただし音が大きいタイプや、消費電力の激しいタイプのものがあるため、寝室にあわせて検討してみてください。

季節や寝室の環境に合わせて加湿器と除湿器を使い分け、一年を通して快適な湿度を保ちましょう。

間接照明

天井から直接照らす蛍光灯は交感神経を刺激し、脳を覚醒させるため就寝前には向いていません。オレンジ色のシーリングライトや、ベッドサイドに置けるフロアライトがおすすめです。

また明るさを調整できる調光機能や、自動的に消灯するタイマー機能付きのライトを選ぶと、快適な睡眠環境が整えられます。

さらに壁や天井に光を向けることで、目に優しい柔らかいライティングも可能です。入浴後や就寝前は暖色ライトを使用するなど、リラックスできる空間を整えてみてください。

アロマディフューザー

香りは脳に直接働きかけ、自律神経を整えやすくします。ラベンダーやカモミール、サンダルウッドといった香りには、神経の興奮を鎮め、心を落ち着かせる効果が期待できます。ただし妊婦の女性やお子様、ペットには効果が強すぎるものがあるため、事前にオイルの効果を確認しましょう。

リラックス効果の高い香りを就寝前に取り入れ、睡眠の質を高めましょう。アロマディフューザーを使えば、手軽に寝室を心地よい香りで満たせます。

寝室で使う場合は超音波式やミスト式など、静音性の高いモデルがおすすめです。水タンクがついているものは倒れると危険なため、設置場所には注意してください。

その日の気分や体調で香りの好みが変わるため、ほんのり香る程度がベストです。

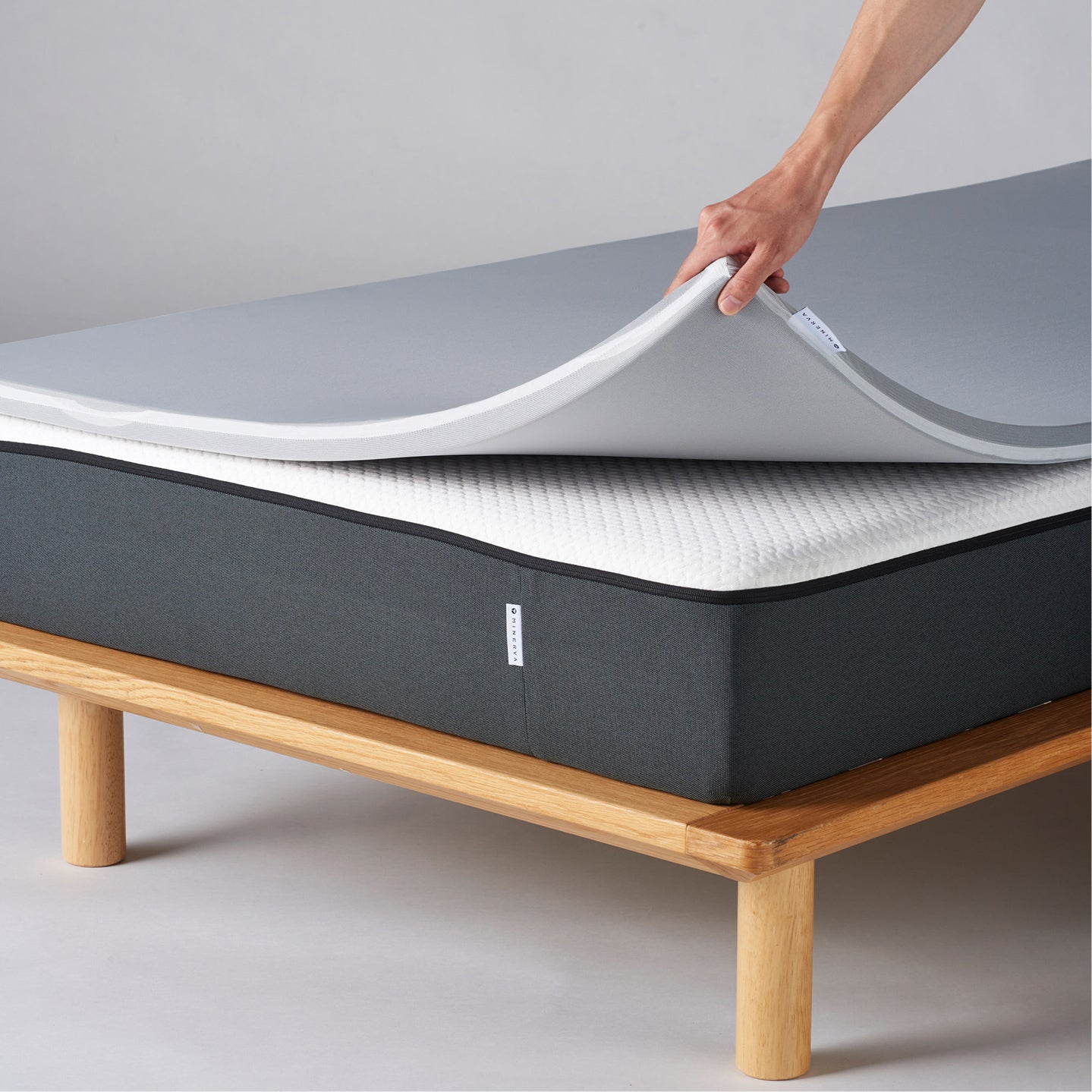

マットレスや枕

睡眠の質を左右する最も重要なアイテムが、毎日使うマットレスと枕です。体に合わない寝具は、不自然な寝姿勢で首や肩、腰に負担をかけ、痛みや凝りの原因となります。

また、寝返りがスムーズに打てないと、血行不良や中途覚醒につながることもあるのです。マットレスは、体圧を適切に分散し、背骨が自然なS字カーブを保てるものを選びましょう。

枕は、マットレスに立った時と同じ首の角度を維持できる高さが理想です。通気性に優れた素材であれば、睡眠中の蒸れを防ぎ、より快適な寝心地を得られます。

理想の睡眠環境を手に入れるなら、ミネルヴァフォームのマットレス・枕をぜひチェックしてみてください。独自の体圧分散設計と高い通気性で、多くの利用者から「朝までぐっすり眠れた」と好評です。

自分に合った寝具を選び、今日から快眠生活を始めましょう。

まとめ|睡眠環境を見直して朝までぐっすり眠る

この記事では、質の高い睡眠を手に入れるための様々な方法を紹介しました。最後に、大切なポイントを簡単におさらいします。

・室温16~26℃と湿度40~60%を保ち、遮光カーテンと間接照明を活用する

・季節に合った素材の寝具やパジャマを選ぶ

・休日もできるだけ同じ時間に寝起きする

・就寝の90分前までに入浴する

・就寝1時間前からはスマホやPCから離れ、軽いストレッチを取り入れる

難しく考える必要はありません。睡眠環境の改善は、誰でも今日から始められる方法です。

まずは一つでも、できそうなことから試してみてください。寝室を快適な睡眠環境に変えて、朝までぐっすり眠れる毎日を、今日から手に入れましょう。

Share