マイカート

寝れない原因を徹底解説!不眠改善に繋がる対策や生活習慣とは?

「布団に入ってもなかなか寝れない」

「夜中に何度も目が覚めてしまう」

日本人の約3人に1人が不眠に悩んでいるといわれています。夜ぐっすり寝れないとだるさや集中力低下など、生活の質そのものが下がってしまいます。

これらを改善するには、まずは寝れない原因をしっかり理解することが重要です。そのうえで、生活習慣・睡眠環境・寝具の見直しが必須となります。

本記事では、寝れない具体的な原因と改善方法の解説と、すぐに実践できる工夫・長期的な改善策までをわかりやすく紹介します。

これを見れば、翌朝の目覚めがすっきり快適なものになるヒントが掴めるはずです。ぜひ最後までご覧ください!

寝れない原因5選|改善のために知っておきたいポイント

寝れない原因を知ることは、睡眠改善の第一歩です。不眠の悩みは人それぞれ異なりますが、実はその中でも明確な原因がいくつか存在します。

ここでは、多くの人に共通する「寝れない原因5選」をまとめました。それぞれの不眠の背景を知り、具体的な改善方法をに迫っていきましょう。

原因① ストレスによる自律神経の乱れ

ストレスは不眠の大きな要因のひとつです。特に現代人は、仕事や人間関係などで緊張が続くと、自律神経のバランスが崩れてしまいます。

その結果、心拍数や呼吸が高まり、布団に入ってもリラックスできず「寝れない状態」に陥りがちです。寝れない夜を改善するためには、まずストレスを軽減する習慣と環境づくりを意識しましょう。

原因② 生活習慣の乱れとメラトニン不足

睡眠リズムを整えるホルモンである「メラトニン」が不足すると、睡眠の質が下がります。夜遅くまでスマホを見てブルーライトを浴びたり、就寝・起床時間が不規則だったりすると、メラトニンの分泌が減少してしまうため注意が必要です。

また、夜更かしや不規則な食事も睡眠の質を低下させる原因です。寝れない改善のためには、生活習慣を整え、規則正しいリズムを取り戻すことが欠かせません。

原因③ 体温・湿度の調整がうまくできない

寝室の温度が高すぎたり低すぎたり、湿度が極端に偏っていたりすると、体温調整が妨げられ、夜中に目が覚めやすくなります。

特に湿度が高いと寝苦しさを感じやすく、逆に乾燥しすぎると喉や肌の不快感につながります。寝れない夜は、温度と湿度のバランスを整えることがおすすめです。

原因④ 寝具や睡眠環境が体に合っていない

寝具が体に合っているかどうかは、快眠に大きな影響を与えます。硬すぎるマットレスは腰や背中に負担をかけ、柔らかすぎるマットレスは体が沈み込み寝返りを打ちにくくなります。

また、枕の高さが合わないと首や肩に負担がかかり、朝のだるさや頭痛の原因になる事が多いです。さらに、部屋の証明や外の騒音など、寝室の環境によっても睡眠の質は変わります。

眠れるようになるためには「寝具選び」と「睡眠環境づくり」も大切なポイントです。

原因⑤ 加齢による睡眠の質の低下

実は加齢も浅い眠りが増える原因の一つです。年齢を重ねると、深いノンレム睡眠が減少し、夜中に何度も目が覚め、早朝には目覚めてしまうというケースが多くなります。

これらを改善するには、適切な生活習慣や環境を整えることが重要です。特に、食べ物を意識したり、ストレッチを行うといった方法を取り入れることで、年齢に合わせた快眠が可能になります。

寝れない原因はストレス・生活習慣・体温調整・寝具・加齢と大きく5つに分類できます。自分に当てはまる原因を知ることで、具体的な改善方法が見えてきます。

寝れない夜の改善法【今すぐ試せる】

「布団に入っても眠れない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」そんなときは、即効性のあるセルフケアがおすすめです。

ここでは、特別な道具を使わずに実践できる方法を紹介します。どれも今すぐ試せるものばかりなので、さっそく今日から試してみましょう。

今すぐできる呼吸法・リラックス法

呼吸は自律神経に直結しており、深くゆっくりした呼吸を意識するだけで副交感神経が優位になり、心身をリラックスさせることができます。特におすすめなのが「4ー7ー8呼吸法」です。

・4秒かけて鼻から息を吸う

・7秒息を止める

・8秒かけて口からゆっくり息を吐く

これを数回繰り返すと、心拍数が落ち着き、眠りに入りやすくなります。ストレスや緊張で寝れない夜に最適な改善法です。

就寝前のストレッチで体を整える

一日活動したあとの筋肉のこわばりは、寝付きの悪さにつながります。寝る前に軽いストレッチを行うことで、血流が良くなり体温調整もしやすくなるでしょう。

特に効果的なのは、股関節や首・肩を伸ばすストレッチです。

例えば、

・仰向けになって膝を抱えるストレッチ

・首を左右にゆっくり傾けるストレッチ

これらを数分行うだけで、体の緊張が解けて、自然と入眠しやすくなります。

音楽やアロマで自律神経を整える

脳は「音」と「香り」によってリラックスしやすくなります。ヒーリング音楽や自然音(雨音・波の音など)を聞くことで副交感神経が優位になり、眠気を誘います。

また、アロマではラベンダーやカモミールの香りが睡眠の質改善に効果的とされています。

寝室で試す際は、

・スマホの音楽アプリで自然音を流す

・ディフューザーやアロマオイルを枕元に置く

などの方法が手軽ですぐにでも実践できるため、おすすめです。

寝れない夜の改善法【生活習慣の見直し】

寝付きの悪さや夜中に目が覚めてしまう原因の多くは、日々の生活習慣に潜んでいます。気づかないうちに眠りを妨げる行動をとっているかもしれません。

ここでは、翌朝すっきり目覚めるために必要な生活習慣の改善法を紹介します。

起床・就寝時間を一定にして睡眠リズムを整える

起床・就寝時間が毎日バラバラだと、自律神経のバランスも崩れて寝れない夜が増えます。平日・休日問わず、できるだけ同じ時間に寝起きすることが大切です。

特に起床時間を一定にすることで、夜の眠気も自然に訪れるようになります。毎朝自然に目覚められるようになるためにも、睡眠リズムを整えましょう。

朝日を浴びてメラトニン分泌を促す

「メラトニン」は眠りを導くホルモンです。朝の光を浴びると分泌リズムがリセットされるため、朝起きたらカーテンを開けて自然光を取り入れましょう。

ベランダや玄関先に数分出るだけでも効果的で、夜の寝付きをスムーズにしてくれます。

適度な運動と入浴で体温を調整する

運動や入浴は、体温の上げ下げによって眠気を促す働きがあります。特に有酸素運動(ウォーキング、軽いジョギングなど)やストレッチは自律神経を整える効果が期待できます。

また、ぬるめのお湯(38〜40℃)に15分程度浸かることで深部体温が下がりやすくなり、快眠へとつながります。おすすめなのは、以下のタイミングです。

・運動は朝〜夕方の時間帯に

・入浴は就寝の1〜2時間前に

寝る前のカフェイン摂取を控える

コーヒーや緑茶、エナジードリンクに含まれるカフェインは、覚醒作用があり入眠を妨げる原因になります。

カフェインの効果は摂取後4〜6時間続くため、午後以降は控えるのが理想的です。温かい飲み物が飲みたい場合は、ノンカフェインのハーブティーや麦茶がおすすめです。

寝る前のスマホ・ブルーライト対策

スマートフォンやパソコンのブルーライトは、メラトニンの分泌を妨げてしまいます。「寝る前に少しだけSNSを見る」「メールを返す」といった習慣の積み重ねが寝れない夜の原因になることも少なくありません。

就寝の1時間前は“デジタルデトックス”を意識し、代わりに読書や音楽、アロマでリラックスするのが効果的です。

自然と寝られるようになる睡眠環境づくり

快眠のためには生活習慣の見直しに加え、睡眠環境を整えることが欠かせません。寝室の温度や湿度、照明、さらには寝具の選び方まで、寝れない夜の改善に直結します。

ここでは、睡眠環境を整えるための具体的な方法を紹介します。

寝室の温度・湿度・照明を整える

睡眠中は深部体温が下がることで自然な眠りが促されます。そのため、寝室の温度は夏は25℃前後、冬は18〜20℃を目安に調整することが望ましいです。

また、湿度は40〜60%を保つことで喉や鼻の乾燥を防ぎ、呼吸がスムーズになり、入眠しやすくなります。

照明は脳に大きな影響を与えるため、就寝前は暖色系の間接照明を使用し、ブルーライトを避けることがポイントです。寝室の環境を整えるだけで睡眠の質の改善に直結します。

快眠グッズを活用した環境改善

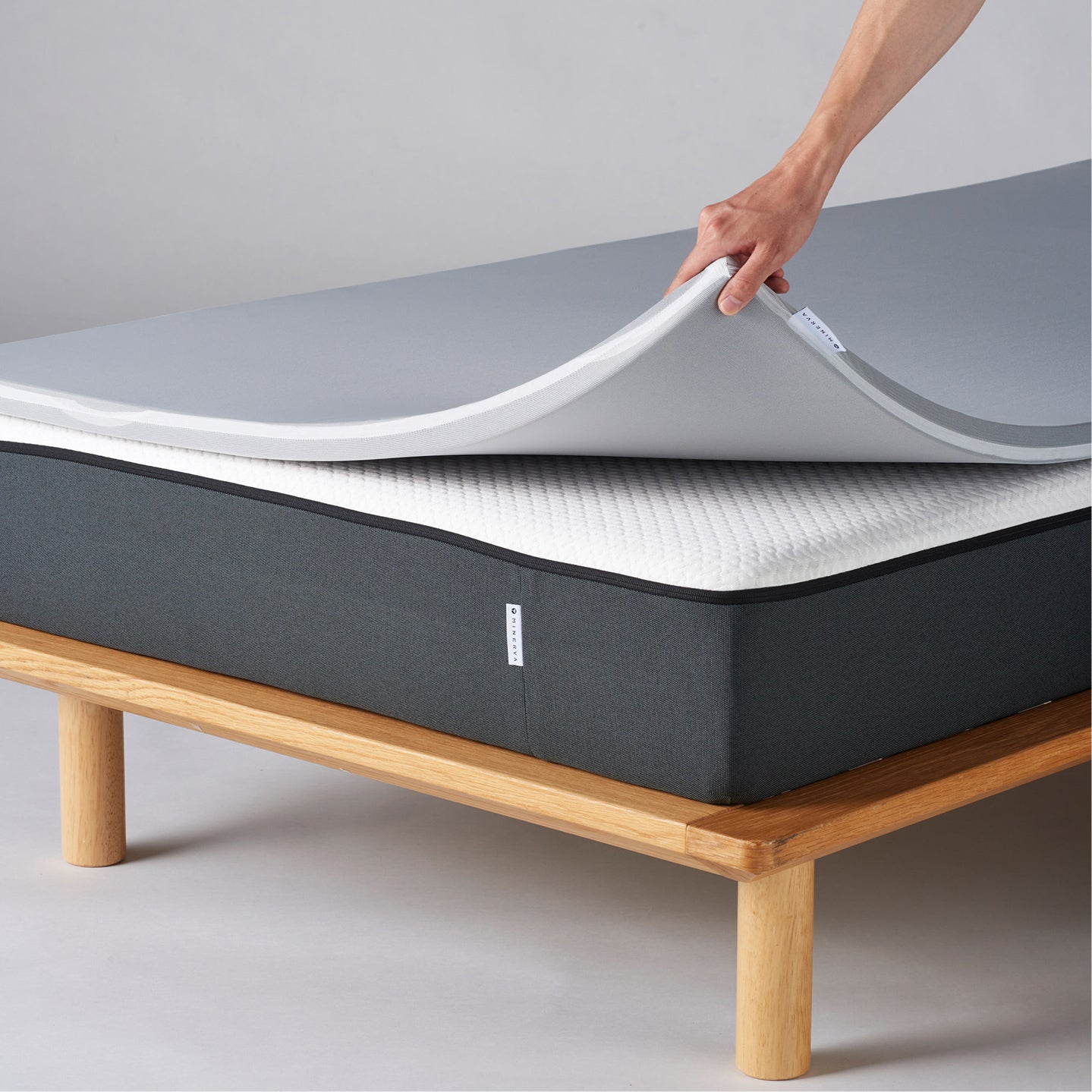

寝具店ならではの提案として「快眠グッズ」の活用は非常に効果的です。体をしっかり支えるマットレスや、自分に合った枕選び(高さや硬さの調整)は、自律神経を安定させて快眠に直結します。

また、除湿シートや空気清浄機などを併用すれば、快適な湿度と空気環境を保ちやすくなります。

さらに、安眠をサポートするアイマスクや耳栓などで外部刺激を遮断することも、不眠の改善には有効です。寝具や快眠グッズを取り入れ、生活習慣の改善とあわせて睡眠環境を整えてみましょう。

防音・遮光カーテンで深い眠りへ導く

睡眠中の寝具環境、騒音、光などの影響は、夜中に何度も目が覚めてしまう原因になります。これらは大きなストレス要因となるため、早めの対策が必要です。

例えば、防音カーテンや遮光カーテンを活用するだけでも、夜間の目覚めを減らし、寝れない夜の改善には効果的です。

「寝れない習慣」が改善できる寝具選び

生活習慣や睡眠環境を整えるだけでなく、自分に合った寝具を選ぶことも「寝れない夜の改善」に必要な要素です。

体を支えるマットレス、頭を安定させる枕、快適な温度を保つ掛け布団など、適切な寝具を選ぶポイントを把握しておきましょう。

寝具選びのポイント

|

寝具 |

改善ポイント |

睡眠への効果 |

|

マットレス |

硬さ・反発力を体型に合わせて選ぶ |

寝返りが打ちやすく体圧分散で熟睡をサポート |

|

枕 |

高さとフィット感で首・肩の負担を軽減 |

気道を確保し呼吸がスムーズになる |

|

掛け布団 |

通気性と保湿性のバランスを重視 |

体温調整を助けて夜中の目覚めを防ぐ |

マットレスは硬さと反発力で選ぶ

マットレスは体に合った硬さと反発力で選ぶことがおすすめです。柔らかいと体が沈み込み、硬すぎると体圧が分散できずに腰や肩へ負担がかかります。

自分の体型や寝姿勢に合った硬さ・反発力を選ぶことで、自然な寝返りをサポートしてくれて、睡眠の質の改善に効果的です。

枕の高さと首・肩への負担改善

枕の高さは快眠に欠かせない要素です。高すぎても低すぎても首や肩に負担がかかるため、いびきや浅い眠りの原因になります。

適切な高さの枕を選ぶことで、気道が確保されて呼吸がスムーズになります。いびきや眠りの浅さが気になる方は、ぜひ見直してみましょう。

通気性・保温性の良い掛け布団

掛け布団は体温と湿度のバランスを保つ役割があります。通気性が悪いと蒸れて途中で目が覚め、保温性が不足すると寒さで睡眠が妨げられます。

四季や体質に合った掛け布団を選ぶことで、寝れない夜の改善に繋がるでしょう。

まとめ|寝れない悩みは生活習慣と睡眠環境の見直しで改善!

寝たくても寝れないのは、心身ともに本当に辛いことですよね。

不眠の悩みを改善するには、まずは呼吸法やストレッチなど、即効性のある方法で心身をリラックスさせてみましょう。

次に、生活習慣を整えてメラトニン分泌や体温調整をサポートすることがおすすめです。さらに、根本的な改善には、マットレス・枕・掛け布団といった寝具の見直しが欠かせません。

本記事で紹介した方法を意識することで、睡眠の質が向上して、自然と眠りにつけるようになるはずです。

今日からできることから一つずつ取り入れ、翌朝のすっきりとした目覚めをぜひ体感してみましょう!

Share