マイカート

敷き布団を干すときの正しい頻度は?家族の健康と快適な眠りを守るためのケア方法を解説

毎日使う敷き布団、最後に干したのはいつですか?

「敷き布団ってどのくらいの頻度で干すべき?」「梅雨や冬はどうしたらいい?」そんな疑問を抱えている方も意外と多いのではないでしょうか。

本記事では、敷布団を干すべき理由から、季節・ライフスタイル別の正しい頻度、外に干せない日の代用方法まで、実践的なケア法を詳しく解説します。

もう敷布団を干す頻度に迷わず、自信を持って日々の布団ケアができるように、ぜひ最後までご覧ください!

敷き布団を干すべき理由とは?

敷き布団を干すうえで、正しい頻度で干せていないと、家族の健康を脅かす可能性があります。ここでは、そのリスクと干すことの重要性を詳しく解説します。

敷き布団を干すべき理由

敷き布団を適切な頻度で干すことは、健康維持と快適な睡眠環境には欠かせません。

干す習慣を怠ると、湿気やカビ、ダニの繁殖を招き、家族の健康に悪影響を与える可能性が高まるため、注意が必要です。

人は一晩でコップ1杯分(約200ml)の汗をかくため、その汗が敷き布団に吸収されると、湿気として内部にこもります。この湿気を放置すると、カビやダニの繁殖条件が整い、アレルギー症状や喘息、鼻炎などの健康被害を引き起こす恐れがあるのです。また、湿った布団は保温性や弾力性が低下し、寝心地も悪化します。

これが睡眠の質を低下させて、翌朝も疲れが取れない原因の一つです。

また、梅雨の時期など湿度が高い季節に敷き布団を干さないと、目に見えないカビやダニの死骸・フンが増加して、咳、くしゃみ、かゆみなどの症状を引き起こします。

しっかり干していることによって、湿気を飛ばし、紫外線の殺菌作用でダニやカビの活動を抑えられます。

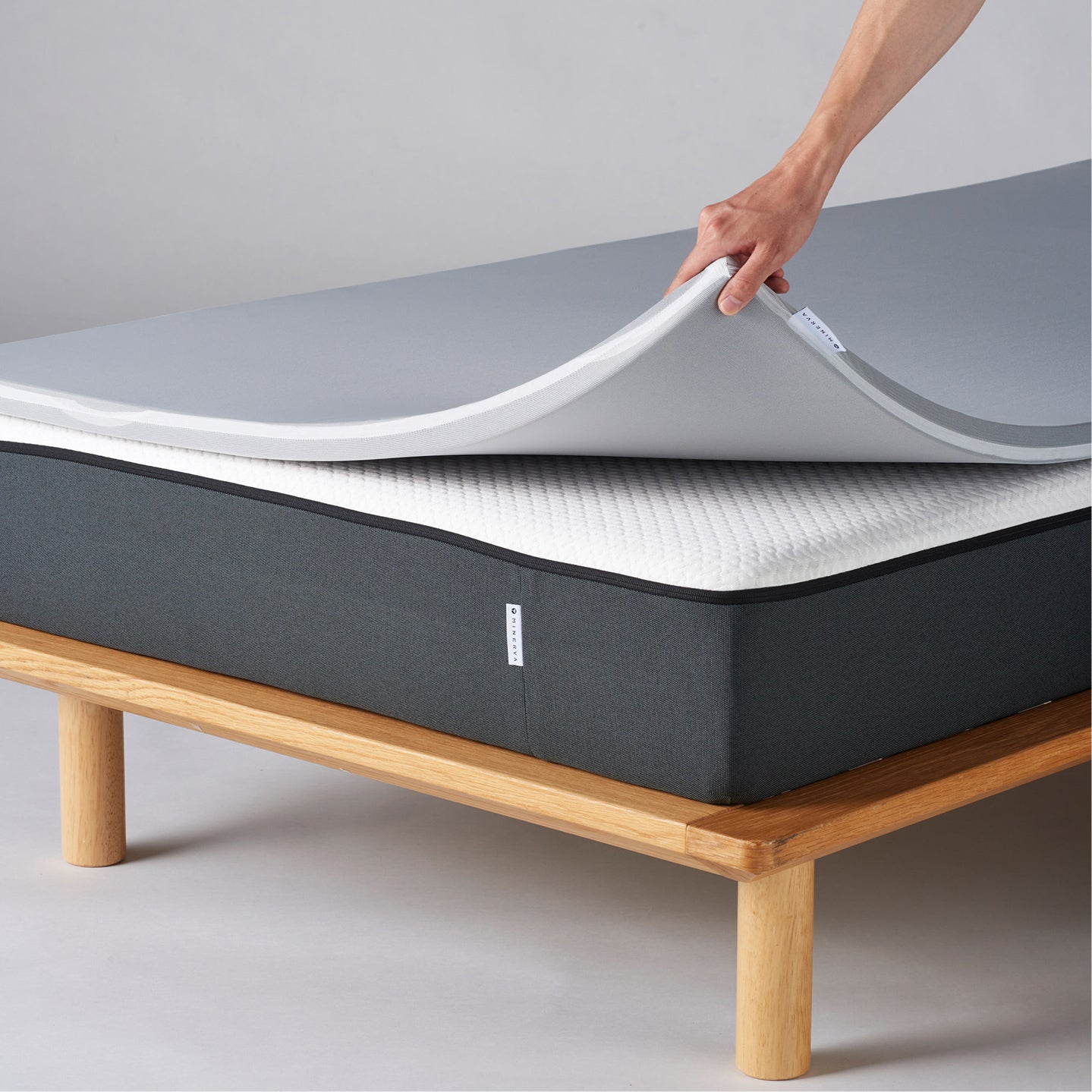

天日干しが難しい日は、布団乾燥機や除湿シートを活用することもおすすめです。

敷き布団を定期的に干すことは、大切な家族の健康を守るための予防策です。

カビやダニの発生を防ぎ、快適な眠りと日々の元気を支えるために、季節や環境に合わせた干す頻度を見直しましょう。

敷き布団を干すときの正しい頻度の目安

敷き布団を干す頻度は、季節や生活環境によって変わります。一般的な目安から、季節別・ライフスタイル別の適切な頻度まで、実践しやすい形でご紹介します。

敷き布団の干す頻度は「週1〜2回」が基本

敷き布団は、週1〜2回の頻度で干すことが理想的です。

これは湿気を効果的に飛ばし、カビやダニの繁殖を抑えるために必要な頻度になります。

敷き布団は睡眠中の汗や皮脂を吸収し、湿気をため込みます。湿気が長時間こもると、布団内部の温度と湿度によってカビ・ダニが発生し、衛生状態が悪化します。特に敷き布団は湿気が抜けにくく、干さない期間が長くなるほどリスクが高まる傾向にあります。

例えば、梅雨時期に敷き布団を2~3週間干さないと、汗や湿気を吸った敷き布団の表面や内部にカビやダニの死骸が大量に見つかるケースがあります。こうした状態の布団で寝続けることで、アレルギー症状や喘息など、健康被害のリスクも増加します。

逆に、週1〜2回の頻度で干すことで、湿気とともにニオイやほこりも減り、布団のふっくら感も保てます。

敷き布団を長持ちさせて健康的な睡眠環境を守るためには「最低でも週1回、多ければ週2回」の干し習慣を生活に組み込むことが重要です。

敷き布団干す頻度【季節別】

|

季節 |

推奨頻度 |

干す時間帯 |

補足ポイント |

|

春 (3〜5月) |

週1〜2回 |

午前10時〜午後2時 |

花粉が多い日は室内干し |

|

梅雨 (6〜7月) |

週2回+乾燥機 |

晴れ間に短時間 |

除湿シートや |

|

夏 (8〜9月) |

週1〜2回 |

午前中〜正午 |

直射日光で |

|

秋 (10〜11月) |

週1回 |

午前10時〜午後2時 |

湿度が低く |

|

冬 (12〜2月) |

週1回 |

午前10時〜午後2時 |

日照時間が短いので |

敷き布団干す頻度【ライフスタイル別】

|

ライフスタイル |

推奨頻度 |

理由 |

|

一人暮らし(就寝時間短め) |

週1回 |

使用時間が短い分、 |

|

小さな子どもがいる家庭 |

週2回以上 |

汗や食べこぼしが多く |

|

高齢者と同居 |

週2回 |

免疫力低下により |

|

ペットと一緒に寝る |

週2回以上 |

毛や皮脂汚れが増え |

|

花粉症持ち |

室内干し+乾燥機 |

外干しによる |

これらの敷き布団を干す頻度はあくまで目安です。梅雨や花粉の時期は室内干しや布団乾燥機を活用するなど、柔軟に対応することが大切です。

敷き布団を外に干すときの正しい干し方と効果的な時間帯

敷き布団を天日干しすると、湿気やニオイが取れて清潔さが格段にアップします。外干しの正しい方法と時間帯、室内干しでも効果を出す工夫を紹介します。

基本の天日干し方法と効果的な時間帯

敷き布団は午前10時〜午後2時の間に、片面2時間ずつ天日干しするのが理想です。

太陽光が最も強いため、布団の内部までしっかり乾燥させられます。紫外線にはダニやカビの繁殖を抑える効果もあり、除菌作用が期待できます。逆に、早朝や夕方は湿度が高く、干したはずが逆に湿気を吸ってしまうため注意が必要です。

冬の時期などは日照時間が短い日ですが、日光の当たりが良い午前10時頃から干すと、午後2時くらいまで効果的に干せます。

夏は気温が高く短時間でも効果的ですが、直射日光に長時間当てすぎると生地が劣化するため注意が必要です。

敷き布団を外干しするときの正しい手順

1.布団を持ち上げ、軽く叩いてほこりを落とす(強く叩くと中綿を傷めるので軽めに)

2.布団の片面を日光に当てて約2時間

3.裏返してもう片面も同じ時間干す

4.干した後は布団全体を軽くほぐすように叩き、ふっくら感を戻す

室内干しでも効果的に乾かす方法

外干しできない日も、布団乾燥機や除湿機+扇風機の併用で効果的に湿気を取り除けます。

梅雨や冬の長雨、花粉の季節など外干しが難しい時期でも、室内環境を工夫すればカビやダニ対策が可能です。特に布団乾燥機は短時間で内部まで温め、湿気を飛ばせます。

・布団乾燥機:片面30〜40分ずつ温風を当てる

・除湿機+扇風機:布団を椅子や物干しにかけ、両側から風を当てる

・エアコンのドライ機能:部屋全体の湿度を下げながら干す

敷き布団を干す際の注意点

・強い直射日光での長時間放置は避ける(生地が日焼け・劣化する恐れ)

・外干し中の花粉・PM2.5:花粉シーズンはカバーを掛けて干すか室内干し推奨

・湿度の高い時間帯を避ける:早朝・夕方は外気の湿度が高く、逆効果になることも

敷き布団を外に干せない時の代用案と清潔さを保つための対策

天気が悪かったり忙しくて敷き布団が干せない時も、外干し以外の対策が必要です。ここでは、効果的に湿気やダニ対策と、清潔さを保つ方法についてご紹介します。

天気が悪いときや忙しい日はどうする?

敷き布団を外干しができない時は、室内での湿気対策や代用ケアを行うことが大切です。

雨の日や梅雨時期に外に布団を出しても乾きが悪く、逆効果です。さらに、忙しくて頻繁に外干しできない場合もあるため、外干し以外の方法で適切に湿気を抑えることが清潔維持には欠かせません。

例えば、梅雨時期はなかなか外干しできず、布団が湿気を吸収してカビやダニが増殖しやすくなります。そんな時は、布団乾燥機や除湿シートを使って室内でも効果的に湿気を取り除きましょう。

布団乾燥機を使った効果的なケア

布団乾燥機は、短時間で布団の湿気を飛ばすことのできる効果的な室内ケア機器です。

温風を布団の内部に送り込み、湿気を蒸発させることができます。60℃以上の熱でダニは死滅するため、外干しが難しい時期は、定期的に活用して清潔な状態を保ちましょう。

使い方としては、布団の片面に約30〜40分温風を当てます。裏返して同様に温風をかけることで両面から効率よく乾燥できます。

最近は、タイマー付きやダニ対策モード搭載の便利な機能も増えているためおすすめです。

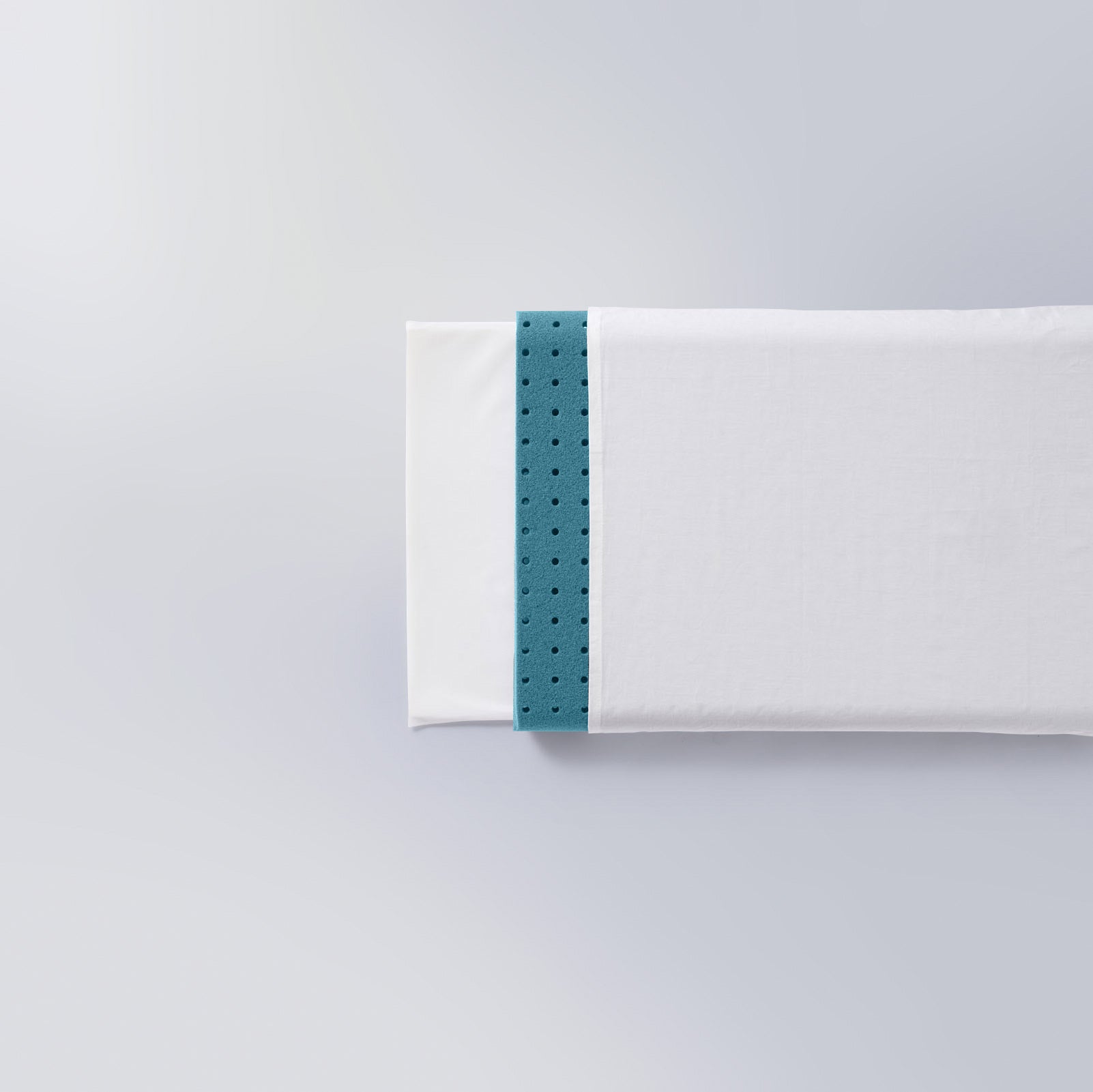

除湿シートを活用して日常的なケアの強化

除湿シートを日常的に活用することで、湿気を吸収してカビやダニの発生を予防できます。

除湿シートは湿気を吸い取る性質があり、畳や床に敷布団を直置きする場合は湿気がたまりやすいため、特に効果的です。

毎日布団を上げる習慣がなくても、除湿シートを使うだけで湿気対策が簡単にできます。

清潔な睡眠環境を保つには、天日干しだけに頼らず、状況に応じた対処法を取り入れましょう。日常的なケアの積み重ねが、家族の健康を守り快適な眠りにつながります。

日常的に敷き布団のケアできるようにするためのポイント5選

敷き布団を清潔に保つには、ケアを習慣化することも重要です。

家族で負担を分け合うなど、無理なく続けられる5つのポイントを紹介するので、快適な睡眠環境を維持できるようにしましょう。

①スケジュールに組み込む(アラーム・カレンダー)

敷き布団のケアは、生活スケジュールに組み込むことで習慣化しやすくなります。

「つい忘れてしまう」という方は、スマホのアラームやカレンダーを活用してみましょう。忙しい日でも忘れずに実行できるようになります。

また、週に1〜2回の干す日を決め、スマホのカレンダーに「布団ケアデー」として登録しておくこともおすすめです。日々のルーティンに組み込むことで習慣化され、ストレスなく続けられるでしょう。

②自分だけでなく、家族全員で分担・当番制に

家族で布団のケアを分担すると負担が減り、全員が快適な睡眠環境づくりに参加できます。

一人で抱え込むと負担が大きく、挫折しがちです。しかし、家族の協力を得ることで、無理なく続けやすくなり、安心感が生まれます。

例えば、夫婦で曜日の担当を決めたり、子どもも参加できるように簡単な作業を割り振ることで、家族みんなの意識が高まり、家の中の清潔管理もスムーズになります。

③子どもと一緒に干して「お手伝い習慣」に

子どもを参加させることで「お手伝い習慣」を育み、家族の健康意識も高まります。

子どもにとっては遊び感覚でも、家族の健康を守るためだと理解できれば、将来的に衛生習慣が自然と身につきます。

まずは朝起きて自分の布団を整えるところから始めて、晴れた日には外で布団たたきを使わせてみたりしましょう。楽しみながら家事に参加させつつ、達成感を褒めてあげることも効果的です。

④干した日をメモする「布団ケアシート」を活用

ケアした日は「布団ケアシート」に記録をして、一目で管理できると忘れ防止になります。

最後に干した日が分からなくなると習慣化しにくくなります。視覚的に管理できるシートやアプリを使うことで、家族全員が情報を共有できるようになり、計画的なケアが可能です。

ケアシートを布団収納スペースに貼ったり、冷蔵庫に掲示したりすると、家族みんなが気づきやすく、協力しやすくなります。

⑤掃除機やコロコロでダニ・ほこり除去を小まめに

敷き布団を掃除機や粘着ローラーでこまめに掃除することも重要なケアです。

干すだけでは取り切れないダニやホコリは、掃除機の吸引やコロコロによる除去で清潔を保ち、健康リスクを下げられます。

2~3日に一度は布団の表面を掃除機で軽く吸い取り、粘着ローラーでホコリを取る習慣をつけましょう。特に花粉やハウスダストの季節は効果的です。

まとめ|生活に合った頻度で敷き布団を干して快適な睡眠環境の維持を!

敷き布団を適切な頻度で干すことは、湿気やカビ、ダニから家族の健康を守るために非常に重要です。

季節やライフスタイルによって、敷き布団を干す頻度は変わります。また、より効果的な干し方、外に干せないときの対処法、家族での分担やケアの習慣化など、正しい方法で継続していくことが重要になります。

これらの知識を日常生活に取り入れれば、正しい布団ケアができるはずです。快適で清潔な睡眠環境のために、生活に合った方法で敷き布団のケアを始めてみましょう!

Share