マイカート

ウレタンマットレスは通気性が悪い?蒸れ・カビを防ぐ対策と選び方

Share

ウレタンマットレスは、体をやさしく包み込むフィット感で人気の高い寝具です。その一方で、「寝ていると背中が蒸れる」「湿気がこもりやすく、カビが心配」といった通気性に関する悩みを持つ方も少なくありません。

なぜ通気性が低くなるのか、理由を正しく理解し、適切な対策をすれば、ウレタンマットレスの快適さを維持することは十分可能です。

この記事では、ウレタンマットレスの通気性が低い理由から、今すぐご家庭で実践できる湿気・カビ対策、さらに通気性に優れた製品の選び方まで、初心者にも分かりやすく解説します。

すでにお使いの方も、これから購入を検討している方も、蒸れやカビの不安を解消し、快適な睡眠環境を手に入れましょう。

ウレタンマットレスの通気性が低い理由

ウレタンマットレスの寝心地の良さの秘密は、密度と構造にあります。しかし、その特性が裏目に出て、通気性の低さにつながることがあります。

ここでは、通気性が低くなる3つの要因を詳しく見ていきましょう。

素材のセル構造が原因

ウレタンマットレスの通気性を左右する大きな要因は、素材内部にあるセル構造です。セルとは、ウレタンフォームを構成する無数の小さな気泡のこと。この気泡の膜がどれだけ取り除かれているかで、空気の通りやすさが決まります。

一般的なウレタンフォームは、独立気泡構造(クローズドセル)に近い状態のものが多く見られます。これは、気泡同士を隔てる膜がしっかりと残っており、空気や湿気が内部を自由に通り抜けにくい構造だからです。

この膜が空気の流れを妨げる壁となり、寝汗による湿気や体温による熱がマットレス内部に閉じ込められてしまいます。これが、ウレタンマットレスが蒸れやすいといわれる根本的な原因の一つです。

密度が高いほど蒸れやすい

マットレスの耐久性や寝心地のしっかり感に関わる密度も、通気性に影響を与える要素です。密度は「D(Density)」という単位で示されます。一般的にこの数値が高いほど、耐久性が高くヘたりにくい、高品質なマットレスとされる傾向があります。

しかし、密度が高いということは、それだけウレタン素材が詰まっている状態です。素材がぎっしりと詰まっていれば、空気や湿気が通り抜けるためのすき間は物理的に狭くなります。

そのため、耐久性を重視して高密度のマットレスを選ぶと、通気性の面では不利になる可能性があります。寝心地や耐久性と、通気性・蒸れにくさは、トレードオフの関係になることを理解しておくことが重要です。

低反発は熱がこもりやすい

ウレタンマットレスは、大きく低反発と高反発に分けられます。このうち、とくに熱がこもりやすいとされるのが低反発ウレタンです。低反発素材は、体圧に合わせてゆっくりと沈み込み、体を包み込むようにフィットする特性を持っています。この寝心地が人気の理由です。

しかし、この体を包み込む性質が、通気性を妨げる要因となることがあります。素材が体に密着する面積が広くなるため、体温や寝汗による湿気が、体とマットレスの間にこもりやすくなるからです。

また、低反発ウレタンは高反発素材に比べ、空気が通りにくい構造のものが多い傾向も見られます。快適なフィット感を追求した結果、熱や湿気の逃げ道が少なくなり、寝苦しさを感じやすくなるといえるでしょう。

今すぐできる!ウレタンマットレスの通気性対策

ウレタンマットレスの特性上、通気性に課題があることは否めません。しかし、すでにお使いのマットレスでも、日々の使い方や環境を少し見直すだけで、湿気やカビのリスクを大幅に減らすことができます。

高価な寝具に買い替える前に、まずは「環境」「寝具」「お手入れ」という3つの視点から対策を試してみましょう。誰でも簡単に始められる、具体的な方法をご紹介します。

対策①:寝室の環境を見直す

マットレスの湿気対策は、マットレス単体で考えるのではなく、寝室全体の環境から見直すことが重要です。室内の湿度が高ければ、当然マットレスも湿気を吸い込みやすくなります。

まずは、寝室の換気を習慣づけましょう。朝起きたら窓を開け、室内の空気を入れ替えます。就寝中に人間がかく汗によって、室内の湿度は上がっているためです。可能であれば、対角線上にある2か所の窓を開けると、空気の通り道ができて効率的に換気できます。

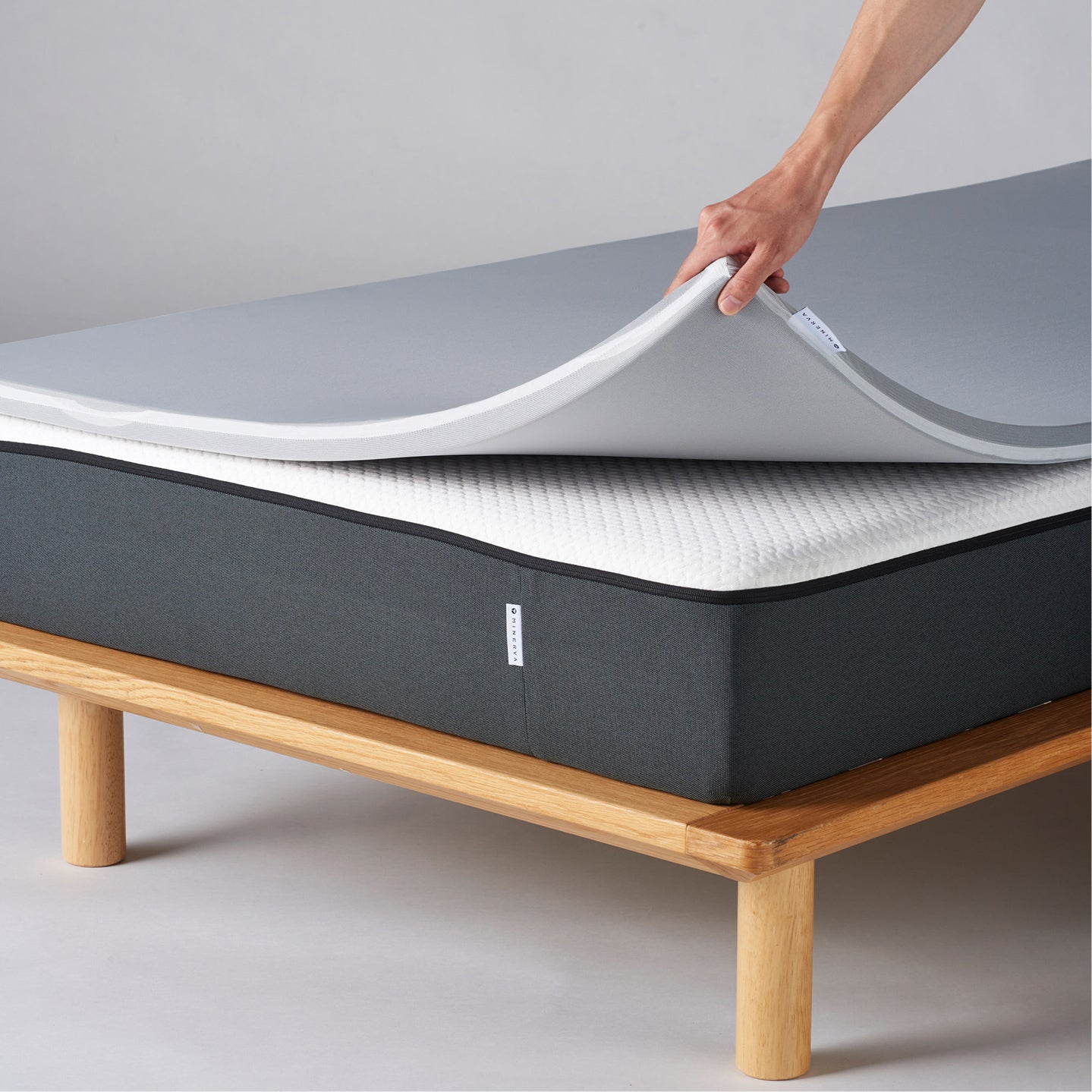

また、マットレスを床に直接置く床敷きは、カビの原因となります。床とマットレスの間に湿気がたまり、逃げ場がなくなるためです。ベッドフレームやすのこを使い、マットレスの下にも空気が通るすき間を確保してください。

対策②:寝具で湿気をコントロールする

マットレス本体が湿気を吸う前に、周辺の寝具アイテムで湿気をコントロールする方法も有効です。寝汗対策をすることで、マットレスへのダメージを軽減できます。

最も手軽で効果的なのが除湿シートの活用でしょう。マットレスの下(ベッドフレームやすのこの上)に敷くだけで、寝汗や湿気を吸収してくれます。湿気を吸うと色が変わるセンサー付きのものなら、干すタイミングも分かりやすく便利です。

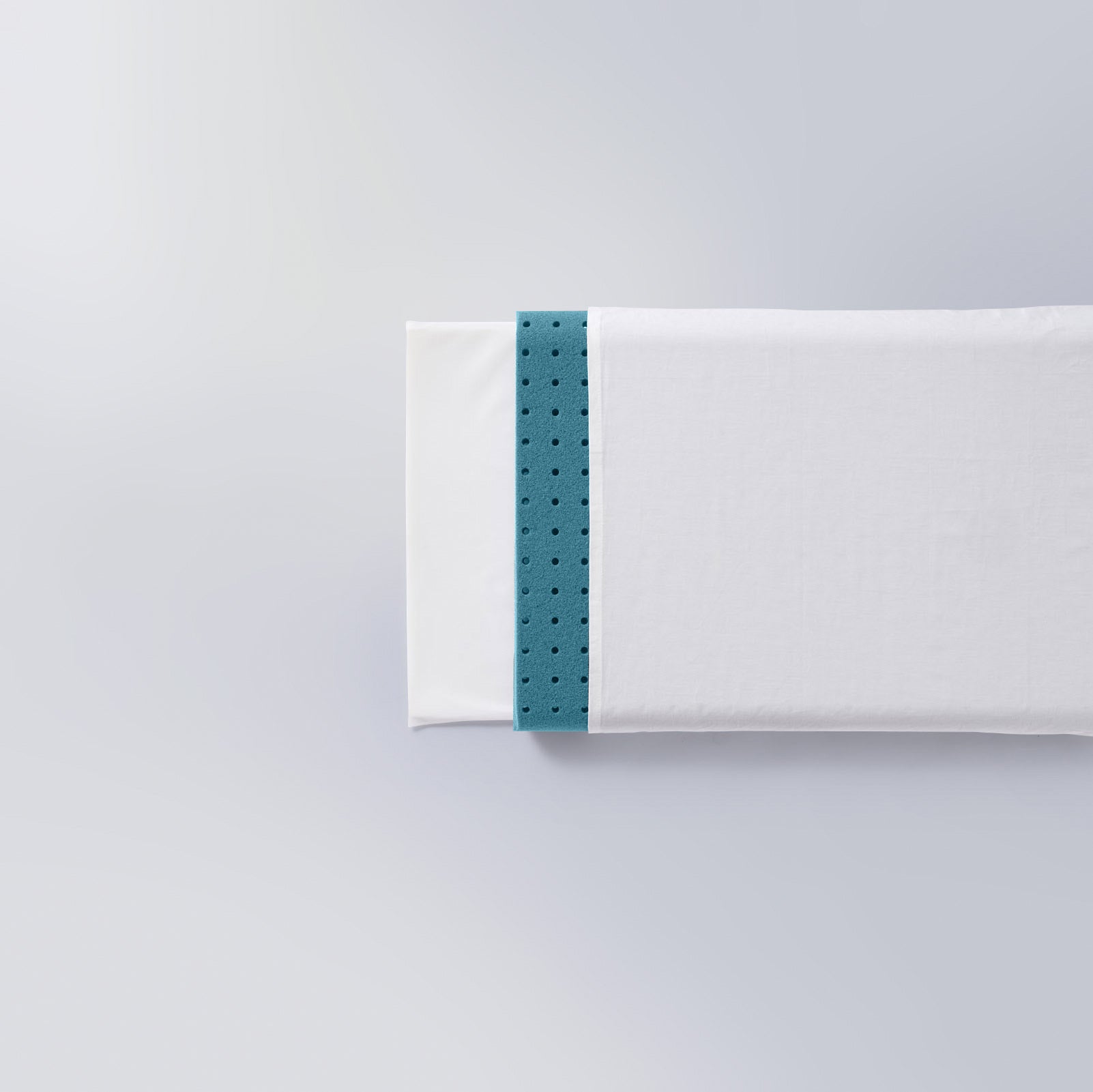

シーツや敷きパッドの素材選びも重要なポイントです。吸湿性・放湿性に優れた綿(コットン)や麻(リネン)などの自然素材を選びましょう。汗を素早く吸い取り、発散させてくれるため、マットレスへの湿気の到達を減らせます。

逆にポリエステルなどの化学繊維は、吸湿性が低いものが多く、蒸れを感じやすい傾向があります。

対策③:定期的なお手入れで通気性を保つ

ウレタンマットレスを清潔に保つためには、定期的なお手入れが必要です。お手入れの最大の目的は、内部にたまった湿気を強制的に乾燥させること。

乾燥を防ぐために、マットレスは立てかけておきましょう。壁などに立てかけ、両面を空気に触れさせることで、内部にたまった湿気を効率よく放出できます。このとき、扇風機やサーキュレーターで風を当てると、より効果的に乾燥させられるでしょう。

頻度としては、週に1回程度を目安に行うのが理想です。重くて大変な場合は、2週間に1回でも構いません。また、シーツや敷きパッドはこまめに洗濯してください。寝汗を吸ったシーツをそのままにしておくと、その湿気がマットレスに移ってしまいます。

通気性の良いウレタンマットレスの選び方

マットレスを購入する際は、通気性に配慮された製品を選びましょう。寝心地や耐久性だけでなく、「いかに湿気を逃がすか」で選ぶことが重要です。

ウレタン素材の構造や加工方法に注目することで、蒸れにくいマットレスを見分けることができるようになります。

湿気を放出するオープンセル構造で選ぶ

通気性の良いウレタンマットレスを見分ける上で、重要なチェックポイントの一つがオープンセル構造(連続気泡構造)です。これは、ウレタン内部の気泡を隔てる膜を意図的に取り除き、空気や湿気がスムーズに通り抜けられるようにした構造です。

一般的なクローズドセル(独立気泡構造)が空気の通り道を妨げやすいのに対し、オープンセル構造は素材全体がスポンジのように通気性に優れています。これにより、寝汗による湿気や体温による熱が内部にこもるのを防ぎ、素早く外部へ放出する効果が期待できます。

製品の仕様説明に「オープンセル構造」「高通気フォーム」といった記載があるかを確認しましょう。見た目では判断が難しいため、メーカーが通気性についてどれだけ言及しているかが一つの基準となります。

熱がこもりにくいプロファイル加工で選ぶ

マットレスの表面形状も、通気性に関わる要素です。表面がフラットなタイプよりも、凹凸にカットされたプロファイル加工が施されている製品は、通気性が良い傾向があります。

プロファイル加工とは、マットレスの表面を卵のパックのように凹凸状にカットする加工技術です。凹凸が、体とマットレスの間にすき間を作り出し、空気の通り道を確保します。

このすき間が、寝返りを打つたびにポンプのように空気が入れ替わることを促し、熱や湿気を逃がしやすくします。また、凹凸によって体が点で支えられるため、体圧分散性が向上するというメリットも期待できるでしょう。

通気性を補う他の素材と組み合わせる

ウレタン単体ではなく、他の素材と組み合わせたハイブリッド構造のマットレスも、通気性改善の有効な選択肢です。これは、ウレタンのフィット感を活かしつつ、通気性の弱点を他の素材で補うという考え方に基づいています。

代表的なのは、コイル(スプリング)とウレタンを組み合わせたタイプです。マットレスの土台にコイル層を配置し、寝心地を左右する上層にウレタンを使用。コイル層は内部が大きな空洞になっているため、通気性に優れています。

ほかにも、ファイバー素材とウレタンを組み合わせた製品は通気性が高いです。ただし、組み合わせる素材によって寝心地や重量、価格が大きく変わります。自分の好みや予算に合わせて、どのような素材が組み合わさっているかを確認することが重要です。

ウレタンマットレス通気性に関するQ&A

ここまで、ウレタンマットレスの通気性に関する対策や選び方を解説してきました。しかし、ほかにも「カビが生えてしまったらどうする?」「通気性が良いと冬は寒くない?」など、細かな疑問が残るかもしれません。

ここでは、ウレタンマットレスの通気性に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q. カビが生えた場合の対処法は?

結論からいうと、ウレタン素材の内部深くまで進行したカビを、ご家庭で完全に除去するのは難しいです。表面に黒い点々が見える場合、すでに内部には根が深く張っている可能性が高いと考えられます。

表面的なカビであれば、消毒用エタノールを布に含ませて拭き取ることで、ある程度は殺菌できる場合があります。しかし、塩素系のカビ取り剤はマットレスの素材を強力に傷め、変色や劣化を引き起こすため、絶対に使用しないでください。

マットレス専門のクリーニング業者に依頼する方法もあります。ただし、カビの状態によっては断られたり、高額な費用がかかったりすることも少なくありません。カビはアレルギーなど健康被害の原因にもなるため、広範囲に発生してしまった場合は、買い替えを検討するのが最も安全な対処法といえるでしょう。

Q. 通気性が良いと冬は寒い?

「通気性が良い」と聞くと、「冬はスースーして寒いのではないか」と心配になるかもしれません。しかし、通気性が良いことが、必ずしも冬の寒さにつながるわけではありません。

マットレスの通気性の良さは、主に湿気を逃がす能力を指します。冬場でも人間は寝汗をかきますが、通気性が悪いと汗が冷えて寝冷えの原因になることがあります。通気性の良いマットレスは、汗冷えを防ぎ、快適な状態を保つのに役立ちます。

冬の保温は、マットレス本体ではなく、掛け布団や毛布で調整するのが基本です。また、敷きパッドを冬用の起毛素材(フランネルなど)に変えることで、肌触りの暖かさをプラスできます。マットレスの通気性は確保しつつ、他の寝具で保温するのがおすすめの方法です。

Q. 高反発と低反発、通気性が良いのはどっち?

高反発ウレタンの方が通気性に優れる傾向があります。これには2つの理由が考えられます。

第一に、低反発は体に密着する面積が広いため、熱や湿気がこもりやすい性質があります。一方、高反発は体をしっかりと押し返すため、低反発ほど密着せず、すき間が生まれやすいと考えられます。

第二に、製品の構造的な傾向として、通気性を重視したオープンセル構造やプロファイル加工は、高反発マットレスに採用されることが多いようです。ただし、これはあくまで一般的な傾向です。

高反発だからすべて通気性が良い、とは断言できません。最終的には、反発弾性の種類で選ぶのではなく、セル構造や表面加工を個別に確認することが最も重要です。

まとめ

ウレタンマットレスは優れた寝心地を提供する一方で、素材特性から通気性に課題を抱えやすい寝具です。通気性が低い主な理由は、セル構造が空気を妨げやすいこと、密度が高いとすき間が少ないことなどが挙げられます。

これらの特性を理解し、適切に対処すれば、蒸れやカビの不安は大きく軽減できるでしょう。すでにお使いの方は、まず寝室の換気やすのこの使用、除湿シートの活用、そして「定期的に立てかける」といった湿気対策を実践してみてください。

これから購入される方は、寝心地だけでなく、通気性を確保するための工夫に注目しましょう。オープンセル構造で湿気を放出しやすいか、プロファイル加工で熱を逃がしやすくなっているか、といった視点が重要です。

ウレタンマットレスのメリットとデメリットを正しく把握し、ご自身の環境に合った対策と製品選びを行うことで、カビの心配をせず、快適な睡眠を手に入れてください。

Share