マイカート

快眠に効果のある音楽とは?睡眠音楽の選び方と注意点

「若い頃のようにぐっすり眠れない」

「夜中に何度も目が覚めてしまい、日中もすっきりしない」

そんな睡眠の悩みを手軽に解消する方法が、音楽です。心地よい音楽には、心身をリラックスさせ、自然な眠りを促します。

この記事では、なぜ音楽が快眠に効果的なのか、その科学的な理由から解説します。さらに、睡眠に最適な音楽の選び方や、聴く際の注意点、音楽以外の睡眠の質を高める方法まで紹介します。

快眠のための音楽を見つけて、質の高い睡眠をぜひ取り戻してください。

快眠に効果があるのは自然音とクラシック音楽

質の高い睡眠におすすめな音楽は、自然音とクラシック音楽です。

雨の音や寄せては返す波音、森のせせらぎといった自然界の音には、ストレスで高ぶった神経を鎮め、心を穏やかにする効果が期待できます。規則性と不規則性が混じり合った「1/fゆらぎ」と呼ばれるリズムが、心地よさを生み出し、スムーズな入眠をサポートしてくれるでしょう。

また、クラシック音楽は、ゆったりとしたテンポと調和の取れた美しい旋律が特徴です。心と体の緊張を解きほぐし、深いリラクゼーションを促します。

どちらの音楽も歌詞を含まないため、思考が必要なく脳が休まります。静かな睡眠環境をつくるのに、音楽は有効です。

音楽が睡眠に与える効果とは

音楽が睡眠に良い影響を与えるのは、心身に働きかける科学的な根拠が存在します。ここからは睡眠に与える音楽の効果を解説します。

心身をリラックスさせる

ゆったりとした静かな音楽を聴くと、心身が深いリラックス状態に入ります。

音楽の穏やかなテンポは、高ぶっていた心拍数を落ち着かせ、呼吸も深くゆっくりになります。日中の活動やストレスで、こわばっていた筋肉の緊張がほぐれ、体が休息モードに切り替わりやすくなるのです。

精神面においても、美しいメロディは安心感をもたらし、心地よい眠気を誘います。一日の終わりに蓄積した疲労や精神的なプレッシャーを和らげ、ベッドに入ってから考えごとをしてしまうのを防ぐことが可能です。

毎晩取り入れることで、音楽を聴くと眠りやすい体質に変わっていきます。

自律神経を整える

私たちの体は、活動時に優位になる交感神経と、休息時に優位になる副交感神経という二つの自律神経がバランスを取っています。しかし、不規則な生活や慢性的なストレス下では、自律神経のバランスが乱れやすいです。

リラックス効果のある音楽は、交感神経の働きを鎮め、副交感神経を優位にサポートします。体が休息モードに入ることで、心拍や呼吸、血圧が安定し、心身ともに眠る準備が整います。

自律神経のバランスが整うと、寝つきが良くなるだけでなく、夜中に目が覚めてしまう中途覚醒も減りやすいでしょう。音楽は乱れた体のリズムを、本来の状態に整えようと調整してくれます。

ストレスを和らげる

穏やかな音楽には、ストレスホルモンとして知られるコルチゾールの分泌を抑制する効果が報告されています。

緊張や不安、イライラといった感情は、コルチゾールの分泌を促し、脳を覚醒状態にしてしまいます。これが、不眠の大きな原因の一つです。

音楽を聴く時間をとることで、こうしたネガティブな感情から意識をそらさせることが可能です。心配事やプレッシャーで頭がいっぱいになっていても、音楽が思考に余白を生み、心理的な負担を軽くしてくれるでしょう。

睡眠障害や不眠の背景には、多くの場合、心理的なストレスが絡んでいます。音楽を通じて心を穏やかに保つ習慣は、快適な睡眠への近道です。

快眠音楽の選び方

快眠効果を最大限に引き出すためには、どのような音楽を選ぶかが重要です。ここでは、具体的な選び方のポイントを4つ紹介します。

ゆったりしたテンポのBGM

睡眠に適した音楽を選ぶ上で大切なのは、BPMといわれる1分間の拍数です。BPMが60〜80ほどのテンポは、人間がリラックスしている時の心拍数に近く、呼吸が自然と落ち着きやすくなります。

BPMが高いアップテンポな曲や、展開が激しい曲は交感神経を刺激し、脳を覚醒させてしまうため避けましょう。穏やかで単調なメロディラインのヒーリングやアンビエントミュージックが理想です。

また、BPM60~80の代表的なクラシック音楽は、下記の通りです。

・パッヘルベルの「カノン」

・バッハの「G線上のアリア」

・ドビュッシーの「月の光」

・サティの「ジムノペディ第1番」

曲調を選ぶ際には、焦燥感や高揚感をあおるものではなく、心が静かになるような音楽を探してみてください。

歌詞が入っていない

歌詞のある楽曲は、無意識のうちに脳がその言葉の意味を理解しようと働いてしまいます。脳が言語処理を始めると、リラックスするどころかかえって活性化し、眠りを妨げる原因になりかねません。

そのため、睡眠用の音楽としては、歌声の入らない楽器だけで構成されたインストゥルメンタルやBGMがおすすめです。メロディや音の響きそのものに集中できるため、スムーズに思考を静めることができます。

もし音楽の配信サービスなどで探す場合は、「作業用BGM」や「瞑想音楽」といったキーワードで検索するのも良いでしょう。歌詞がなく、長時間心地よく聴き続けられる楽曲が見つかりやすくなります。

自然音などのホワイトノイズ

雨音や波音、川のせせらぎといった自然の音は、リズムが脳に安らぎを与え、高いリラックス効果をもたらします。

また、環境音や、周波数帯の音をまとめた「ホワイトノイズ」には、外部の気になる雑音をかき消すマスキング効果があります。車の通行音や近隣の生活音など、眠りを妨げられることが多い方には特に有効です。

静かすぎるとかえって落ち着かない、耳鳴りが気になるといった方にとっても、心地よい音に包まれて、安眠できる空間ができます。

α波・ヒーリングBGM

脳波の一種であるα波は、心身がリラックスしている時に多く現れます。このα波を誘発する音楽は、脳を効率的にリラックスさせてくれます。

また、心理的な癒やしや精神的な安定を目的に作られたヒーリングBGMも快眠におすすめです。ヒーリングミュージックは、不安を和らげ、心を穏やかにする効果を重視して作られています。

なかには、専門家によって科学的知見に基づいて制作されている場合も多く、安心して利用できるのが魅力です。就寝前だけでなく、日中の休憩時間や瞑想、ヨガなど、リラックスしたい様々な場面で活用できる便利な音楽ジャンルになります。

音楽かけて寝るときの注意点

快眠のために音楽を聴く際は、いくつか注意したい点があります。安全で快適な睡眠環境を整えるために、以下のポイントを確認しておきましょう。

ケーブルの絡まり

有線のイヤホンやヘッドホンを使用して就寝するのは、避けるべきです。寝返りを打った際にケーブルが首に絡まってしまうと思わぬ事故につながる恐れがあります。

ワイヤレスイヤホンならケーブルの心配はありませんが、長時間装着していると耳の内部が圧迫されたり、寝返りによって耳に痛みを感じたりする可能性があります。また、睡眠中に外れてしまい、ベッドの中で紛失するケースも少なくありません。

最も安全で推奨される方法は、スマートフォンやスマートスピーカーなどを使い、部屋全体に小さな音量で音楽を流すことです。体に何も装着しないため、圧迫感や事故のリスクなく、リラックスして眠りにつけます。

音量は小さめに設定する

音楽の音量が大きすぎると、聴覚が刺激されて脳が覚醒しやすくなり、逆効果になってしまいます。

理想的な音量は、かすかに聴こえる程度、あるいは普段の生活音よりも少し小さいくらいが目安です。音楽が主張しすぎず、あくまでも静かな環境に寄り添うBGMとして機能する状態がよいでしょう。

スマートフォンのアプリやスマートスピーカーには、設定した時間が経過すると自動で再生を停止したり、徐々に音量を下げてくれたりするタイマー機能があります。このような機能を活用すれば、眠りに入った後も音楽が睡眠を妨げる心配がなく、より効果的です。

長時間イヤホンをしない

たとえワイヤレスであっても、長時間イヤホンを装着し続けることには注意が必要です。耳の穴が密閉されることで、耳内部の湿度が高まり、外耳炎などのトラブルを引き起こす原因になることがあります。

また、イヤホンが耳やその周りの皮膚を圧迫し続けることで、不快感や痛みを感じることも起こります。良質な睡眠のためには、できるだけ体に余計なストレスをかけない状態が理想的です。

さらに、長時間のイヤホン使用は、気づかないうちに聴力に負担をかけてしまい、難聴のリスクを高めるリスクも指摘されています。

寝落ちしてしまう場合は、タイマー機能で30分~1時間程度で音楽が止まるように設定する習慣をつけましょう。

音楽以外に睡眠の質を高める方法

音楽は快眠への有効なアプローチですが、他の生活習慣と組み合わせることで、その効果はさらに高まります。ここでは、今日から始められる5つの方法を紹介します。

①軽いストレッチ

就寝前に軽いストレッチを取り入れると、一日の活動で硬くなった筋肉がほぐれ、全身の血流が良くなります。特にデスクワークなどで同じ姿勢を続けることが多い方は、肩や首、腰回りの筋肉が緊張しがちです。

筋肉の緊張が和らぐと、体はリラックス状態になり、深い眠りに入りやすくなります。激しい運動はかえって体を覚醒させてしまうため、あくまで気持ちいいと感じる範囲で、ゆっくりと筋肉を伸ばすのがポイントです。

深い呼吸を意識しながらヨガのポーズを取り入れたり、腹式呼吸を組み合わせたりすると、自律神経が整い、心身ともに落ち着きます。音楽を聴きながら行うのも効果的な方法です。

②入浴する

質の高い睡眠のためには、シャワーだけで済ませず、ぬるめのお湯にゆっくり浸かる入浴習慣がおすすめです。

38〜40℃程度のお湯に15分ほど浸かると、副交感神経が優位になり、心身がリラックスします。

入浴によって一時的に上昇した体の深部体温は、お風呂から上がると自然に下がり始めます。この深部体温が低下するタイミングで、人は強い眠気を感じるようにできています。

そのため、就寝の90分前に入浴を済ませておくのが理想的です。ベッドに入る頃にちょうど良い眠気が訪れ、スムーズな入眠につながります。忙しい日でも、湯船に浸かる時間を確保する価値は十分にあります。

③夕食は就寝3時間前までに済ませる

食事のタイミングも睡眠の質に大きく影響します。食後すぐは、食べたものを消化するために胃や腸が活発に活動しています。この状態でベッドに入ると、内臓が休まらず、脳も完全にリラックスできないため、眠りが浅くなる原因となります。

質の高い睡眠を確保するためには、消化活動が落ち着く時間を考慮し、夕食は就寝の3時間前までに済ませておくのが理想的です。

もし、どうしてもお腹が空いて眠れない場合は、消化に負担のかからないホットミルクやハーブティー、少量のスープなど、体を温める軽いものに留めましょう。胃腸をしっかり休ませるのも快眠につながります。

④アロマを焚く

心地よい香りは、脳に直接働きかけ、気分を落ち着かせる効果があります。特に、ラベンダーやカモミール、サンダルウッドといった香りは、古くから鎮静作用やリラックス効果が高いことで知られています。

香りの分子は、鼻から脳の大脳辺縁系という情動や記憶を司る部分に直接届き、自律神経のバランスを整えるサポートをします。音楽と組み合わせることで、相乗効果も期待できるでしょう。

アロマディフューザーを使って寝室に香りを拡散させたり、枕元にアロマスプレーをひと吹きしたりと、手軽に取り入れられるのが魅力です。お気に入りの香りに包まれることで、寝室が特別なリラックス空間に変わります。

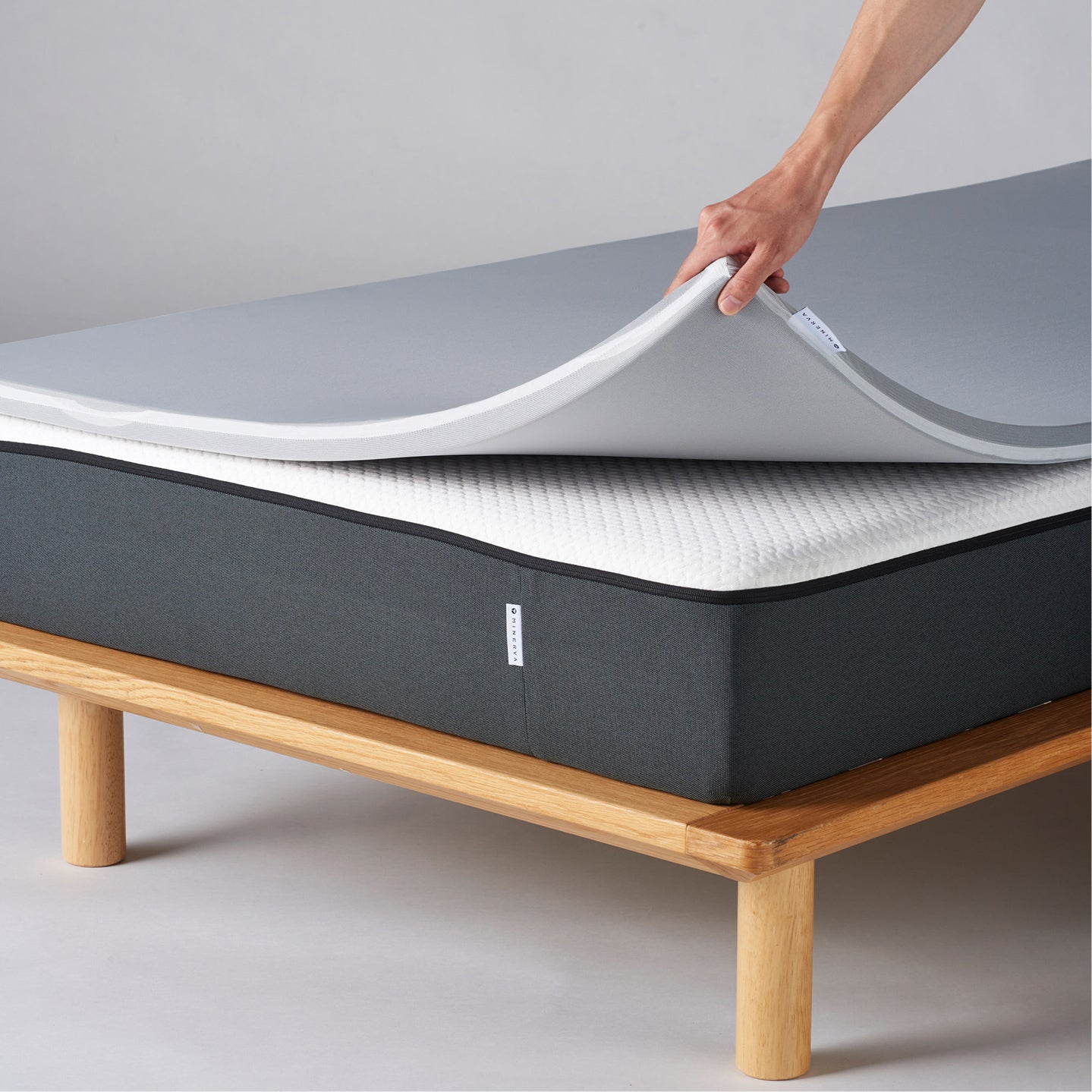

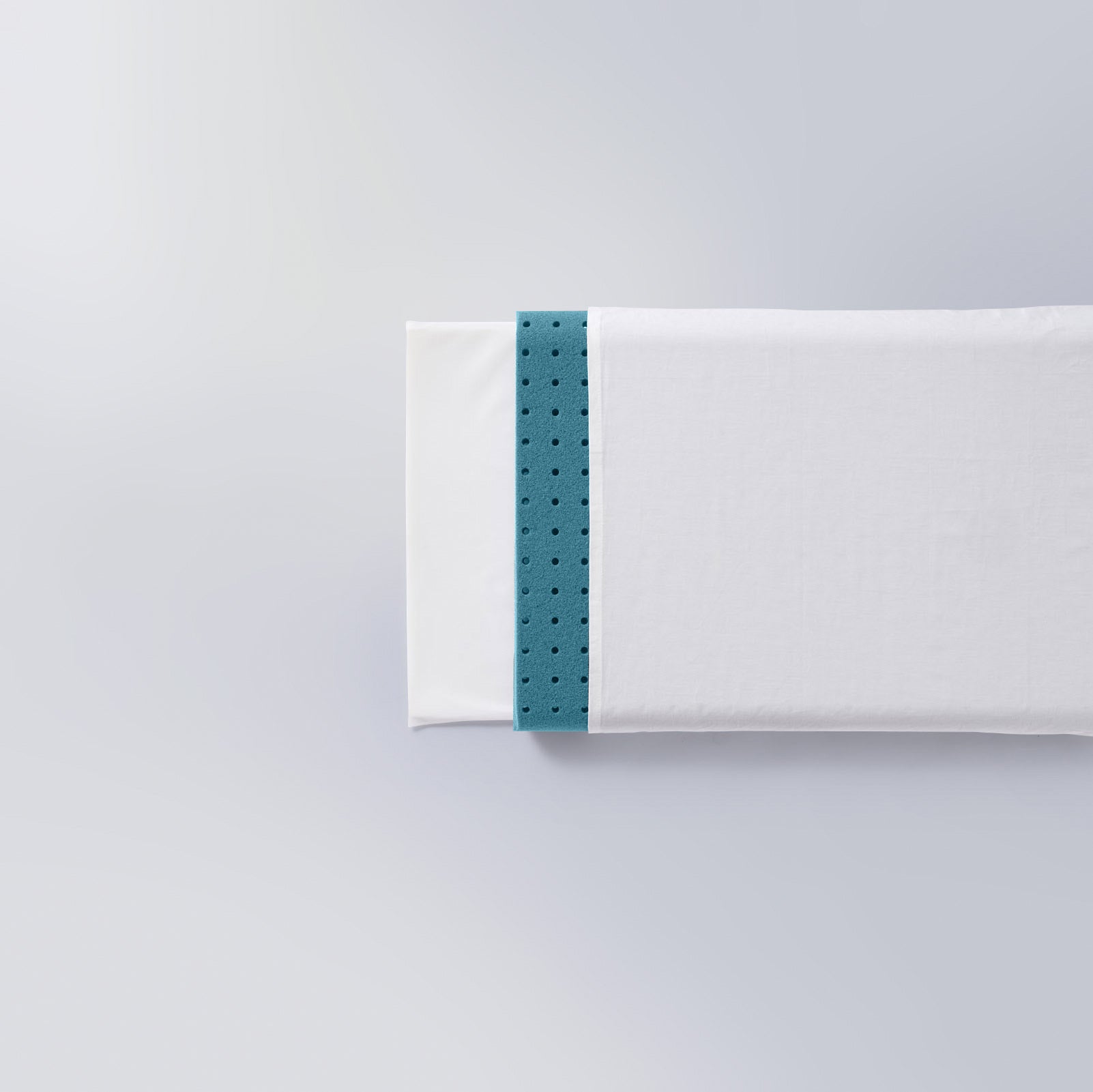

⑤体に合った寝具を使う

毎日使う枕やマットレスが体に合っていないと、どれだけ他の工夫をしても質の高い睡眠は得られにくいでしょう。寝具の役割は、睡眠中の体を正しく支え、余計な負担を取り除くことです。

枕の高さが合わないと首や肩に負担がかかり、マットレスが柔らかすぎたり硬すぎたりすると、腰痛や体の歪みの原因になります。

ミネルヴァスリープの枕とマットレスは、個々の体にフィットするよう設計されており、最適な寝姿勢をサポートします。体圧分散性に優れているため、体の一部分に圧力が集中するのを防ぎ、スムーズな寝返りや疲労回復を促進します。

気になった方は以下よりチェックしてみてください。

まとめ|心地よい眠りのために今日からできること

今回は、快眠に効果のある音楽について、その選び方から注意点、さらには音楽以外の方法まで幅広く解説しました。

快眠には、心を落ち着かせる自然音や、リラックスを促すクラシック音楽が有効です。音楽を選ぶ際は「ゆったりしたテンポ」「歌詞がない」などのポイントを意識しましょう。

音楽に加えて、ストレッチや入浴、そして体に合った寝具の見直しも睡眠環境を改善するためおすすめです。

自分に合った方法を見つけ、心地よい眠りを取り戻すことで、毎日がより充実したものになるはずです。

Share